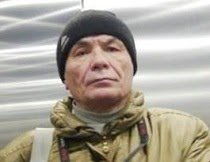

Гумеров Рифат Аглямович родился 8 января 1958 г. Живёт в Ташкенте. Пишет на русском языке. Поэт, писатель, журналист, издатель. Главный редактор альманаха «ARK». Член Central Asian PEN CLUB, член Русского PEN-Центра, член Союза русскоязычных писателей Болгарии, член Союза писателей Узбекистана. Окончил Ферганский государственный педагогический институт им. Улугбека (филологический факультет) 1979 г., Литературный институт им. Горького (отделение поэзии) 1990 г., учился в аспирантуре Ташкентского государственного Университета, 1987-1990 гг. Публикуется с 1974 г. Стихи и романы Р. Гумерова публиковались в журналах «Дружба народов», «Юность», «Новая Юность», «Смена», «Молодая смена», «Дружба» (Москва-София), «Сельская молодежь», «Студенческий меридиан», «Литературная учёба», «Урал», «Звезда Востока», в «Литературной газете», «Московский литератор». На узбекском языке – «Шарк Юлдузи», «Саодат», «Ёшлик», «Ёш куч», в альманахах «Поэзия», «Истоки», «Малый шёлковый путь», «Так как», «Молодость», «Анор-Гранат», «ARK», «Провинциальный альманах» (Латвия), «Витрила» (Украина). «Литературная Америка» (США), и др. Его стихи переводились на английский, испанский, французский, сербский, хорватский, болгарский, украинский, узбекский, хинди и другие языки. Автор книг «Високосное лето» (1989), «Рисунок звука» (1990), «Dixi» (2003), «Рождённый степью» (Москва, 2014). Основатель и издатель «Антологии современной русской литературы Центральной Азии (1975-2025)» в 50-ти томах. Издано 5 томов (2003-2025). Участник Форумов русскоязычных писателей зарубежья (Москва, 2012, 2014). Победитель Всемирного лингвокультурологического конкурса (Москва, МГУ, 2013).