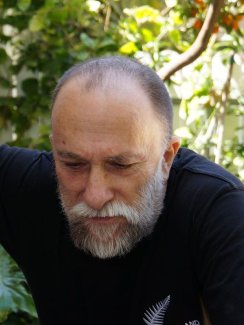

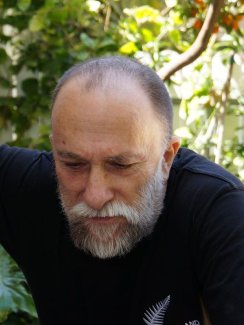

Родился в 1949 году в Киеве, учился в Киевском педагогическом институте, работал грузчиком, полотёром, ювелиром. С 1994 года живёт в Германии. С 1998 по 2023 гг. главный редактор международного литературного журнала «Крещатик».

Родился в 1949 году в Киеве, учился в Киевском педагогическом институте, работал грузчиком, полотёром, ювелиром. С 1994 года живёт в Германии. С 1998 по 2023 гг. главный редактор международного литературного журнала «Крещатик».

Подборка стихотворений Бориса Марковского в этом выпуске «ЭЛ» настолько цельная, что не сразу поверишь – автор собрал её из тринадцати текстов, написанных в разные годы и периоды его жизни. Единство здесь как в интонационном созвучии, несмотря на удалённость стихотворений друг от друга во времени, так и в выстраиваемом от текста к тексту философском нарративе в духе майевтики, когда явственен некий диалог, не обязательно построенный на сократовском «вопрос-ответ», благодаря которому через «испытание» приближаешься к истине. Тексты у Марковского небольшие, однако странным образом этот формат даёт возможность увидеть главный стержень, масштабную тему, на которую нанизывается один катрен за другим. Мне представляется, что магнетизм поэтической речи автора возникает в результате двух полярностей внутри поэтического диалога: молчания и слова. Молчание, тишина, как антитеза поэта, рождённого говорить, проявляется в этих текстах, что называется, на каждом шагу: «Чем больше я молчу, тем ночь чернее», «Летаргический сон тишины... / Как у рыб округляются губы», «невнятные шорохи, звуки / бессмысленной жизни земной / в преддверии долгой разлуки / наполнились вдруг тишиной». Молчание – это и уход в него близких (матери, отца, брата), которые больше ничего не промолвят («Не молчи, не молчи, разговаривай»), и неизбежная смерть поэта, всегда одержимого словами, в попытках отвести эту беду («И если я всю ночь слова рифмую»). Немота есть, в итоге, судьба всего живого, а особо для артикулированного либо лепечущего медиума, вылавливающего из, знали бы вы, какого сора сакральные голоса – это его, до жизни и после неё, безмолвное бессмертие («стою, прислушиваясь к голосам, / и ничего не жду – ни от себя, / ни от других...»). В этой нише тишины, в которой не приведи Господь оказаться поэту, есть сквозной образ рыбы – беззвучное, холодное живое в форме ли «лучепёрой рыбы пираньи», либо плотвы («Знаю, молву любую выбросит, как плотву»), а то и её частей, по типу синекдохи, как фрагментов целого: «Пучеглазые рыжие бельма… / Почернели твои плавники, / пресноводная хищная шельма». Скорбное безмолвие рыбы – это антимир речи, метафорический образ, словно уничтожающий оптимистическое «Бог сохраняет всё, особенно слова» (что и у Ахматовой в эпиграфе к «Поэме без героя», как повтор надписи над гербом рода графа Шереметьевых в С-Пб – Deus conservat omnia). А если не сохраняет? А вдруг сохранит? Онтологически значимые рассуждения в известном духе «быть иль не быть?» Борис Марковский облекает в некий образ, в немотствующий имидж, который в охладевших, с округлившимися губами устах поэта становится мессиджем: «Стою себе с обуглившимся ртом, / угаданный бессмертными словами». Речь (что и есть поэт), которая человека отличает от любого животного и живого во всей Вселенной – против молчания, чьё наличие лишь подчёркивает, от противного, смысл жизни, как текста; символическую роль «человека поэтического» в мире. И ведь этот, из воронки окружающего молчания вопрошающий (похоже, не всегда безответный) словарь Марковского сложен из тринадцати поэтических кирпичиков, обожжённых в разные годы в печи, в которой ещё и глаголы жгут. Завидной прочности получилась конструкция. Всесилие ледяной немоты, наличием/величием звуков и слов опровергающая.

Геннадий Кацов