Александр Павлович Радашкевич, поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 году в Оренбурге. Вырос в Уфе. В 70-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в 1978 г. в США, работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен). В 1984 г. перебрался в Париж, где работал редактором в еженедельнике «Русская мысль». В 1991-97 гг. был личным секретарём Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи. Автор десяти книг поэзии, прозы и переводов. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. Участник фестивалей поэзии во многих странах. Стихи переведены на английский, французский, сербский и арабский языки. Живёт в Париже. Член редколлегии журнала «Эмигрантская лира».

Марина Гарбер, поэт, эссеист, критик. Родилась в Киеве. Эмигрировала в США в 1989 году. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Член редколлегии «Нового журнала» (Нью-Йорк), член редакции журнала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк). Автор четырёх книг стихотворений (последняя – «Каждый в своём раю», М.: Водолей, 2015). Публикации в журналах «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Лиterraтура», «Нева», «Новый журнал», «Плавучий мост», «Слово/Word», «Стороны света», «Эмигрантская лира» и других. Живёт в Люксембурге.

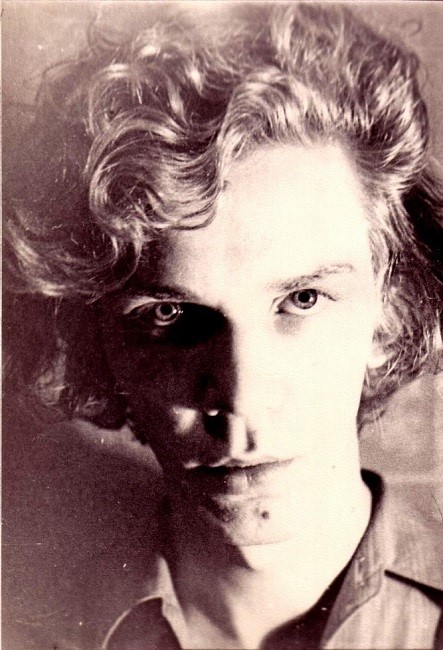

Марина Гарбер: Дорогой Саша, должна сразу же признаться в том, что от тебя лично, так же как и от твоей поэзии, то есть от довольно целостного, совокупного образа, у меня всегда складывалось двойственное впечатление, при том, что ты весьма «похож» на свои стихи: выдержанный и экспансивный, человек «музейной деликатности» и колкой иронии, трепетного и одновременно проницательного взгляда на мир… Ты как бы присутствуешь сразу в нескольких эпохах, причём присутствуешь всецело и искренне. Когда в 2011-м году мы познакомились с тобой на фестивале «Эмигрантская лира», помню, как не могла «на глаз» определить твой возраст: 30? 40? 50 лет? В твоём присутствии невольно стараешься держать ровнее спину, следить за дикцией, жестами. Я бы назвала эту твою способность невольного воздействия на окружающих обязывающим присутствием.

Но до этого, конечно же, были твои стихи, которые для себя я открыла благодаря филадельфийскому альманаху «Встречи», издававшемуся Валентиной Синкевич. Впервые ты выступил во «Встречах» в 1984 году и после публиковался в альманахе достаточно регулярно. Приведу стихотворение «Тарелка из детства» из №24 за 2000 год:

Два зайчика, две белочки,

волнистые края

у беленькой тарелочки.

От каши естества

он стёрся, мальчик с санками,

и клёцки-облака, и ёлочки

германские на безначальном дне,

где белым лишь по белому

из перло-гречне-манного

в метели лунных окликов

цветные голоса.

Возможно, это не самый показательный пример, но и в этом, казалось бы, по-детски незатейливом стихотворении отчётливо виден ты – вневозрастной, полигранный, органично сочетающий несочетаемое (зимнюю белизну и «цветные голоса», «безначальное дно» и «лунные оклики», германский фарфор и русскую «кашу естества»), витиеватый и внятный, земной и неземной одновременно. Чувствуешь ли ты такое условное – не антагонистичное – раздвоение? Мешает ли оно тебе, или, напротив, питает твоё творчество? Как уживаются эти ипостаси в одном человеке – сын офицера, сотрудник библиотеки Йельского университета, а позднее – парижского еженедельника «Русская мысль», личный секретарь Великого князя Владимира Кирилловича и некогда… водитель троллейбуса, механик по лифтам? Я отдаю себе отчёт, что смешиваю природное с вынужденным, но ведь и мозаика жизни складывается из этих разномасштабных осколков – в твоём случае – в непротиворечивый узор…

Александр Радашкевич: Между прочим, возвращаясь домой, в Уфу, я до сих пор ем с той тарелки, глотая незримые светлые слёзы… Я всегда жил против шерсти, неудобно, неловко, нескладно (не путать с «несчастно», наоборот!), несмотря на некую упорядоченность что ли внешнего облика, которую ты отметила. Иначе я не умею и не люблю. 30, 40, 70… Скажу тебе, строго между нами, что на самом деле 15-17. Внутренний возраст, он есть у каждого из нас. Дальше были уступки жизни, измены себе, перерождения, недовоплощения, предательства, потери, вероломство, отступничество, зряшные встречи, напрасные разлуки – словом, весь милый житейский набор. Дальше было не так интересно и не так красиво. Ничто в жизни не может заполнить ту звёздную нишу, тот святой придел ожидания, мечты, то небо предвкушения, которое с годами у людей стирается рутиной бытовухи и пыльной чередой бесцветных будней. Помнишь, у Блока: «Я их хранил в приделе Иоанна, Недвижный страж, – хранил огонь лампад»… Я всю жизнь очень дорого платил за верность себе и никогда не переставал быть в душе Маленьким принцем, никогда не забывал о милой лукавой Розе, играл с Лисом в приручение и посещал порученные мне планеты. Пресный мир «взрослых» мне невыносимо скучен. «Чтобы стать старыми, не став взрослыми», как пел Жак Брель. И мы, старые дети, сразу узнаём друг друга в мире ходульных условностей, как это случилось, например, с Бахытом. Моё первое посвящение ему, 85-го года, начинается: «Откуда взялся, мальчик, ты и почему такой ты старый..?»

Брюссель, 15.10.2014. Фото Оксаны Коношонкиной.

Ты говоришь «раздвоение». Скорее растроение и расдесятерение. Я множественен, потому что един. Мой друг и коллега по «Русской мысли» Кирилл Дмитриевич Померанцев говорил, что о каждом есть замысел Божий. Инстинктивно я старался ощутить этот замысел и не изменять ему, по мере сил, во всех прожитых жизнях – и водя по Ленинграду «последний», по Окуджаве, троллейбус (кстати, самое честное, что я делал в жизни), и сидя с Великим князем в императорской ложе Мариинского театра или отпевая его в Исаакиевском и погребая в Петропавловском соборе, рядом с августейшими предками, и командуя в ГДР взводом артиллерийской разведки, и с отчаяньем глядя сквозь псевдоготические окна библиотеки Йельского университета на густой и равнодушный заокеанский снегопад, и заплывая в богемские пивные моря, и водя огромную американскую машину по самому Манхэттену (не могу представить, что это был я!), и слушая самый родной во Вселенной мамин голос, призывающий простодушное счастье на мою бесшабашную голову, и печатая в редакции «Русской мысли» интервью с Ириной Одоевцевой, которое нас навсегда сдружило, и внятно оглашая «Перевод непереводимого»[1] в «далёкой Индии чудес»… В начале 70-х, с винтовкой на плече, в тяжеленном бараньем тулупе под Ивана Сусанина, я сомнамбулически прохаживал метельную ночь на ржевском полигоне ради ленинградской прописки, а двадцать лет спустя Анатолий Собчак просил назначить меня представителем Санкт-Петербурга при ЮНЕСКО… Во что сложилась эта мозаика жизни, как ты говоришь, дорогая Марина? Думаю, в эти странные, на досужий взгляд, стихи, в мой «карманный» автобиографический роман, в ту полуулыбку миросозерцания с портретов XVIII века, которые всегда рассматривали меня с симпатией и любезным интересом, в немую музыку бытия, в меня, грешного.

М. Г.: Ты, безусловно, неслучайно упомянул выше XVIII век – эпоху сочетания трезвого взгляда на мир и сказочных иллюзий, меланхолию и радость бытия, здравомыслие и отвлеченную образность… Эту связь твоей ранней поэзии с «галантным» веком отмечал Бахыт Кенжеев в послесловии к твоему «Последнему снегу»: «Я обожаю его ранние стихи о восемнадцатом веке. Сколько за ними кропотливых изысканий в архивах и мемуарах, какое заразительное ощущение тогдашнего русского языка, с которого только снимали загаженные пелёнки! Какое могучее – даже в контексте других стихов Радашкевича – чувство цельности, эпичности бытия! Какая жалость к безвозвратному, пускай и приправленная добродушной иронической гримасой!». О твоей поэзии писали известные поэты: Н. Горбаневская, Ю. Кублановский, Б. Кенжеев, Е. Евтушенко и другие. К слову, не могу не согласиться с Кенжеевым, отмечавшим «аристократичность» твоей поэзии, её ненадуманную, ненапыщенную элитарность, строгость и трезвость, и тут же – неподдельные слёзы сквозь «улыбку каменного гостя». В то же время твои слова о поэзии самого Кенжеева в достаточной мере приложимы и к твоему словотворчеству: «романтическое мироощущение», отношение к прошлому как некоей «духовной собственности», как к лермонтовскому талисману. Помнится, Андрей Грицман, с восхищением говоривший о твоих стихах, указывал на одно важное их свойство, неизменно улавливаемое искушённым читателем: при всей душевной взволнованности, которую они вызывают, практически невозможно объяснить, как они «сделаны». Иными словами, при всей внятности твоих выразительных и экспрессивных стихотворений представляется трудным вычленить из них, грубо говоря, приём, метод, и посему загадка остаётся неразгаданной. Не менее сложно определить, откуда проистекает твоя поэзия. В силу эпичности описываемого тобой бытия, мне она кажется приближенной то к Золотому веку, то к романтическому междуречью, к стыку двух эпох русской словесности. Где, по-твоему, следует нащупывать корни твоей поэзии? Кто из прошлых и нынешних оказал в своё время влияние на твоё творчество? Безусловно, ты находишься на той стадии творческого развития, когда говорить о влиянии не приходится, но речь идёт о «влиянии-трамплине», выражаясь словами Т. Бек.

А. Р.: Я пишу по наитию, подчиняясь диктату внутреннего уха и стараясь удержать интонацию, которая, в сущности, и есть тайна поэзии. Как оперные певцы: все поют одни и те же ноты тех же арий, и только самые большие узнаются с первого звука – это Архипова, это Лемешев, это дель Монако и т.д., так же как с первых строчек узнаются Цветаева, Бунин или Гумилёв, даже если это тот же размер. Всё остальное следует за этой «сокровенной данностью» (название моей статьи о Кублановском), за неповторимостью интонации, всё строится вокруг этой спирали. Природная ниначтонепохожесть, это дано или не дано, по неисповедимым законам дара. Если этой внутренней пружины нет, всё превращается в упражнение в стиле и ремесло. Я не могу выразить это точнее и не знаю, как это «сделано». Моё дело – уловить и передать то, что мне диктуется. Я так это ощущаю.

Что касается корней, то всё началось, по-моему, с синего томика Батюшкова, на который я напал в юности, поздним вечером, когда мы с бабушкой остались сторожить квартиру уехавших соседей. Я вдруг впал в эту властную магию преображённых слов, в плетение неведомых ощущений и нащупывание окрестных миров. Мне было дано не прочитать, а вжиться, окунуться с головой. Приоткрылись некие великие врата, и меня захлестнуло нисходящим проливным светом. У меня есть стихотворение об этом – «Возвращение к Батюшкову». Потом пришёл Волошин, и путеводная «Corona astralis» навсегда осталась одним из любимейших перлов русской поэзии: «В мирах любви неверные кометы, Закрыт нам путь проверенных орбит…». Через армию меня пронесли Тютчев и Блок, через Америку – Цветаева, Фет, Георгий Иванов, в Ленинграде, «работая» механиком по лифтам (блаженнейшая синекура, которая заключалось лишь в обходе, контроле и ничегонеделанье), я пережил идеальный роман с Пушкиным, читая полное собрание сочинений в уютном служебном помещении, плавал за Одиссеем по гомерическим морям, преображался в пластических метаморфозах Овидия, брёл за Алкеем вдоль сновиденных берегов, воздыхал с Дельвигом: «зачем тогда, в венке из роз, к теням не отбыл я» и вился по ветру за гусарским ментиком Дениса Давыдова…

В современной поэзии есть отдельные авторы, которые мне очень близки (например, Марина Гарбер из Люксембурга) и которые, в сущности, дописывают прекрасную эпоху, но в целом она мне чужда в силу своего самодовольства и самолюбования, воинственного невежества, убожества языковых средств, пошлятинки и нецеломудрия, а главное, из-за отсутствия в ней призвания, жертвы, служения и священнодейства, которыми жили поэты почивших веков. Мне грустно жить в эпоху вырождения, но я знаю, пройдёт и это, «всё пройдёт, как с белых яблонь дым».

М. Г.: Упоминание тобой Батюшкова многое объясняет – даже твоё сходство с твоей же поэзией, если вспомнить его знаменитые слова о том, что «поэзия требует к себе всего человека». И тут же вспоминается «Батюшков» Мандельштама:

Наше мученье и наше богатство,

Косноязычный, с собой он принёс –

Шум стихотворства и колокол братства

И гармонический проливень слёз…

Мне всегда казалось, что под косноязычием Мандельштам подразумевал здесь собственно «шум стихотворства», гул речи, тот диктат, о котором ты говоришь выше, вроде Господнего – Моисею: «Итак, пойди; и я буду при устах твоих, я научу тебя, что тебе говорить» (Исх., 4, 10–12)».

Твои стихи и живописны и музыкальны одновременно. И всё-таки мне кажется, что твой слух слегка предшествует взгляду. Какова степень влияния музыки (классической, оперной) на твою поэзию – как в целом, интонационном отношении, так и в тематическом? Есть ли у тебя стихи собственно о музыке, о конкретных опусах? Процитируй или приведи целиком любимое из стихотворений такого – музыкального – плана.

А. Р.: Ты права, я думаю, насчёт слуха и взгляда. Музыка всегда играла огромную роль в моей жизни, и даже спасительную, в самые трудные моменты. Она проносила меня над безднами, расстилала земляничные поляны и уносила за облака. И сейчас я часто хожу на концерты в разных парижских церквях и соборах, когда исполняют моих любимых барочных композиторов. Вот только вчера слушал в оратории Лувра баховскую «Крестьянскую кантату» и четвёртый «Бранденбургский концерт». Многие мои стихи навеяны музыкой. Например, «Ладья» («Разрезать день ладьёй Вивальди, как дожей радужный глазет…») или вот это, написанное на мелодию того же Баха, которая меня не отпускала:

АРИЯ

Жизнь. Нам снова снится эта жизнь,

и дней неверных лабиринт

снова ведёт прахом дорог к трём зеркалам,

где из-за спин или сквозь тень

шатких теней краешком уст, как из икон,

как сон во сне последних снов –

жизнь. Нам снова снится въяве жизнь,

и дней текучих тонкий смерч –

ангела перст – нас понесёт боком за край

немых, налитых громом туч,

где ждёт отживший клавесин

звон торжества, час неподдельных мук, где

жизнь. Нам снова снится всуе жизнь

сквозь сети непроглядных дней,

нас отучивших

жить.

Кстати, вышедшая в Белграде в прошлом году большая книга переводов моих стихов на сербский язык, блестяще выполненных известной поэтессой Златой Коцич, так и называется – «Ария».

М. Г.: Ты покинул Россию (тогда ещё Советский Союз) в далёком 1978-ом году, поэтому, беседуя с expatriate со стажем, нельзя не коснуться темы эмиграции. Несколько лет назад в интервью на радио «Голос России» ты сказал, что где бы ни жил, ты всегда ощущал себя «никем иным, как русским человеком, русским поэтом». Ощущаешь ли ты себя русским европейцем? Не в политическом смысле, а в том значении, которое вкладывал в это словосочетание Достоевский в «Подростке»: «Русский... получил способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия... О, русским дороги эти старые, чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти исколки святых чудес; и это нам дороже, чем им самим». Возникло ли у тебя со временем ощущение дома вне России? Если не ошибаюсь, Америка показалась тебе чужой, и, прожив там всего пять лет, ты перебрался в Европу. Затем были Париж, Прага, снова Париж…

А. Р.: Именно так, русским европейцем. Фёдор Михайлович тут прав в каждом слове. Америка показалась мне не только чужой, но глубоко чуждой, и я там тихо помирал от депрессии. Европа терпеливо вернула меня к жизни. Но много-много лет я страдал именно из-за отсутствия этого ощущения дома. И вот теперь, снова обосновавшись и обжившись в Париже после долгой чешской лакуны, у меня изменились отношения с этим великим и завораживающим городом, мы как-то породнились, по-новому пригляделись друг к другу, я стал писать о нём с доверием и любовью и чувствую, что немного ему дорог. Хотя из всех домов мой подлинный дом – это, конечно, Ленинград-Петербург, бессмертный Петрополь моей души, зачарованный Павловск, легендарное Царское Село, «мой северный цветок воспоминанья», по слову Жуковского.

М. Г.: Словами классика: «Всё те же мы: нам целый мир чужбина, / Отечество нам Царское Село»… Но вернёмся к Парижу. Ты говоришь о новой «парижской ноте» в твоих последних стихах о французской столице, о ноте приятия и наметившегося ощущения внутреннего родства. Прочитай, пожалуйста, одно из этих стихотворений.

А. Р.:

ВОГЕЗСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Сесть на площади Вогезов и подумать: это всё,

как в фонтане пьющий вяхирь,

аккуратно и неспешно, всё решительно по мне,

как безветренная вечность или та пивная пена –

сдул, и нету ни фига.

Всё фланирует, щебечет, упивается собой:

тут младенцы, как болонки, вплавь пустились

по траве, там скамейки, что качели

на лианах грешных снов, и в опале предвечернем,

в бликах плотских и святых, даже смерч

развоплощений огибает эту сень.

Сесть на площади Вогезов в дым лепечущих

веков, видеть стриженые кроны,

слушать души, трогать тени,

пить немую благодать,

и тринадцатый Людовик, улыбаясь

в ус барочный мушкетёрам, мне и небу,

с луноокими белками спит на каменном коне.

М. Г.: По-моему, очень точно схвачено это парижское беспечное фланёрство… Как известно, литературным центром первой волны русской эмиграции был именно Париж. Сегодня, пожалуй, это Нью-Йорк, поскольку собственно там выходят сразу несколько серьезных периодических изданий, устраиваются многочисленные вечера и чтения, издаются книги. В Нью-Йорке выходит старейший журнал эмиграции «Новый журнал», который стал своеобразным преемником парижских «Современных записок». Означает ли это, что литературная жизнь русского Парижа иссякла, или же есть ещё порох в пороховницах? Кого из пишущих по-русски современных парижан тебе хотелось бы выделить из общего списка? Это касается как литераторов, так и изданий, фестивалей, сообществ, если таковые существуют.

А. Р.: Да, в «Новом журнале» была как раз моя первая публикация: Роман Гуль напечатал моё большое стихотворение, посвящённое Алексису Ранниту, моему другу, эстонскому поэту, критику и искусствоведу, и написал мне трогательное письмо. Что касается сегодняшнего Парижа по отношению к русской поэзии (не говоря о французской, которой, на мой взгляд, вообще больше нет), то это очень грустная картина. После возвращения Юры Кублановского на родину и смерти Наташи Горбаневской я могу отметить только замечательную поэтессу Галину Погожеву, москвичку, моего хорошего друга. Есть объединения очень активных графоманов, проводящих какие-то вечера, где они часами читают друг другу, но я не хочу об этом говорить. Должны быть талантливые поэты, но я их не знаю, поскольку, как уже сказал, мало интересуюсь сегодняшним Парнасом. Я не хочу нового, хватит с меня вечного.

М. Г.: В течение нескольких лет ты ведёшь популярную рубрику интервью в журнале «Эмигрантская лира». За это время твоими собеседниками были Елена Игнатова, Юрий Кублановский, Наталья Горбаневская, Бахыт Кенжеев, Кирилл Померанцев, Владимир Берязев, Юрий Кобрин и другие. Со многими из них тебя связывает многолетняя дружба, и это «касание крыльями», наличие точек соприкосновения ощутимо в самом выборе собеседников. Не возникало ли у тебя желания взять интервью у поэта, чьё творчество тебе не близко, и чьи взгляды значительно разнятся от твоих, но при этом поэта, масштаб дарования которого был бы очевиден? Если бы ты пошёл на этот «риск», то кого пригласил бы в числе первых? В начале нашей беседы я упомянула присущее тебе чувство такта, «музейную деликатность», но не хочется ли тебе порой задать собеседнику каверзный вопрос? Примерно как этот, который я задаю тебе сейчас.

А. Р.: Ты знаешь, я согласился вести эту рубрику, чтобы задавать этим замечательным поэтам нелёгкие, неудобные, каверзные, как ты сказала, вопросы, открыть в них какие-то неведомые грани и услышать их чистосердечные признания. Так случилось, что интервью с Наташей Горбаневской стало последним в её жизни… Но также, чтобы высказываться самому в этой камерной форме, поскольку свой основной риторический пар я выпустил в «Рефлексиях», которые, кстати, вышли в этом году в петербургском издательстве «Имперское слово».

Что касается поэтов, чуждых мне в духовном или вкусовом отношении, даже очень известных, то такого желания не возникает. Наоборот, я сторонник того, что чужих по духу людей надо избегать, и противник всяких споров, к которым такая беседа неизбежно бы привела. Согласно древней мудрости, кто знает, тот не говорит, а кто говорит, тот не знает. Не надо тратиться вхолостую. Никто из нас не поступится своими жизненными устоями, тем более что «мысль изреченная есть ложь», и потом – много горниц в доме Господнем.

М. Г.: Раз уж разговор зашёл о собеседниках, есть ли у тебя такой, пусть условный, собеседник, невидимый адресат, к которому обращены твои стихотворения? Боратынский и Мандельштам, каждый по-своему, говорили о «читателе в потомстве», Бродский – о внутреннем alter ego… С одной стороны твоя поэзия обращена в прошлое, так как именно там – твои главные собеседники, те, кому и перед кем ты отвечаешь, а не современник Х, сидящий по правую руку и Y по левую, а с другой – это беспрерывный разговор с Богом, ибо божественное начало, святое присутствие в твоей поэзии отчетливо ощутимо.

А. Р.: Святое присутствие – как хорошо ты сказала. Думаю, мои главные собеседники – это ветер времени и безветрие вечности. Бывают и конкретные адресаты, но собеседники именно они.

М. Г.: По традиции в конце беседы ты обычно просишь интервьюируемого задать себе самому вопрос, который ещё никто никогда не задавал, но на который хотелось бы ответить. Перенимаю традицию и прошу тебя озвучить этот нуждающийся в выходе вопрос.

А. Р.: У меня есть такая сетка вопросов для моих интервью в «Эмигрантской лире», которую я видоизменяю в зависимости от «допрашиваемого». О чём бы я спросил Александра Радашкевича?.. Ну вот, пожалуй, кем бы он хотел стать, если бы не был поэтом?

Ты знаешь, Саша, я бы хотел родиться оперным певцом, но не бельканто, а русской вокальной школы. Таким невероятным и своебычным, с блаженной сумасшедшинкой, как Иван Козловский, переделывавший классические романсы под себя и нёсший при первой возможности гениальную отсебятину, подобно его Юродивому в «Борисе Годунове». И я бы выпевал серебристо-кантиленным голосом Леля: «Здесь хорошо, здесь нет людей… Здесь только Бог да я…» И закончил головокружительно запредельным фальцетом: «да ты, мечта моя…» И взмывы скрипок уплыли бы в млечную вечность. Сквозь электронный бум-бум наушников и зашоренные «мобильниками» глаза я возглашал бы хрустально из предвечных твердынь: «Отец мой – Парсифаль, Богом венчанный, я – Лоэнгрин, святыни той посол!». У меня есть два посвящения Козловскому, но с твоего позволения, милая Марина, я приведу небольшое стихотворение более общего плана.

* * *

Неужели когда-то певцы

пели, неужели зимою была

зима, звёзды падали, листья

шумели и по ветру неслись долго-

жданные письма через мудрые

горы и слепые озёра, и мы знали,

что будем живы, как и были,

сейчас и всегда?

Неужели всё звалось и пахло

иначе, хлеб хрустел и смеялась

вода, неужели мы век торопили,

веря, что с нами сейчас и всегда

все, кто ушёл за свинцовые веки,

неужели когда-то так громко

молчала, глядя в души,

Его тишина?

М. Г.: Мне кажется, ты уже родился певцом. Твой голос не спутаешь ни с одним другим. В приведённом тобой стихотворении музыкальный анжамбеман «долго- / жданные» не диссонирует с общим ритмом твоего свободного стиха, а напротив создает эффект продлённого, долгого дыхания и единого пространства, в котором и звёзды падают, и листья шумят, и певцы поют, а зима остается зимой. Кстати, твоя поэзия ассоциируется у меня именно с зимой, ведь, если не ошибаюсь, это время года наиболее часто встречается в твоих стихотворениях. Взять хотя бы «Тарелку из детства», с которой мы начали нашу беседу. Таким же – зимним – посвящением тебе мне хочется закончить наш тёплый разговор. Оно было написано некоторое время тому, но и ты, и наши читатели, прочтёте его впервые.

Спасибо, дорогой Саша!

* * *

Александру Радашкевичу

Зачем в европейской пустыне

Мне снятся твои города?

Ты – звон, ты – топоним, ты – имя,

Ты – в нёбе моем провода.

Натянуты чёрные нервы,

Ворóн проплывают челны,

Протяжные копья Минервы

Почти достают до луны.

Луна – ледовитей и ближе –

Качается, полночь дробя

На звёзды, чтоб окна в Париже

В себе отражали себя.

На что там глазеть? Не червонец!

Немая неловкость смотрин:

По Франкфурту плачет японец,

По Тибру тоскует румын –

Простые французские будни.

Своё отзвенели слова

В четыре часа пополудни

На Сент-Женевьев-де-Буа.

За стенкой аккордами смысла

Буддийский вибрирует «ом»,

Опять – сквозняками освистан –

Задворками катится дом.

Но сбудется всё, что хотели,

Пророчили что сгоряча,

Как эта в парижской метели

Под белой рубашкой свеча.

Поэтический фестиваль «Эмигрантская лира – 2012», Льеж.

Фото Александра Мельника.

[1] Доклад А. Радашкевича на международной конференции «Россия на перепутье: язык, литература и общество в XXI веке», состоявшейся в октябре 2005 году в Дели http://magazines.russ.ru/zz/2006/5/ra12.html