Стихи Евгении Костюковой – это и предельно чувственное, и сущностно значимое, проникновенное поэтическое откровение от автора, обладающего проницательностью взгляда и глубиной осмысления самых разных явлений внутренней и внешней вселенной, открывающейся поэту. Эти вселенные пересекаются, подпирают, вбирают и пожирают друг друга, в них соприкасаются времена, исторические и культурологические пласты, в них метафизическое и мистическое становятся данностями онтологической реальности. И, самое главное, у многих из этих вселенных, или из этих стихов, на самом деле, нет дна, краёв, контуров, нет альфы и нет омеги. Они, действительно, бесконечны. И в них «время… вечно плывёт, как брошенный таней мячик»…

О. Г.

саломея

не страхом единым спасёмся, не страхом единым.

два облака – божий кулак да младенца седины

столкнулись над спящей в своей красоте саломеей.

так странно – я с каждою слабостью вижу яснее,

как девочка-танец становится девой-змеёю

и, шкурки снимая, ползёт над священной землёю.

а взгляды мужчин – мотыльки, чей полёт скоротечен –

наколоты на остриё полыхающей свечки

созревшего тела, в котором ютятся прохлада

и жар обречённого на одиночество сада.

нет матери, ирода, только звучание плоти,

оно громогласней духовных и прочих мелодий,

нет жажды желаний, поскольку желанья – бесплотны.

принцесса плывёт и плывёт в глубине преисподней,

где прячется зверь в равнодушие жертвы влюблённый,

где семь покрывал не разрезать на ворох пелёнок,

где капает кровь из любого закрытого крана,

где нет ни огня, кроме глаз иоанна.

анна

завывает волком неотложка.

пахнет хлоркой, ложью и картошкой.

постоянство здесь непостоянно.

у меня одна молитва – «анна».

для тебя пойду на что угодно.

коридор больничный – змей холодный.

пелена наркоза... лица, тени,

череда расплавленных ступеней.

знаешь, кроха, твой братишка-ангел

верит в нас. мы непременно, анна,

выстоим пять месяцев до встречи.

ужас повторения – не вечен.

только бы тебе внутри хватило

света, соков, материнской силы.

мартовский старик, вздохнув туманно,

в книгу жизни впишет имя – анна.

родина

-1-

высоко – слову низкому не достать,

далеко, но на этом свете,

существует домишко сто двадцать пять –

в нём тоскуют двухъярусная кровать,

домовой и тайник в паркете.

нет причины – помчаться сейчас туда,

где плетёт паук-завсегдатай

подвесные посёлки да города,

на крылечке горит светлячков слюда,

чик-чирикает призрак сада…

но когда в электричке услышу «дед»,

мальчуган мне уступит место –

я рвану в ту обитель, где смерти нет.

распахнётся тайник, излучая свет,

из него улыбнётся детство.

-2-

страхами нарисованы,

речью невыразимы:

волки среди ракит,

папин ремень и клоуны

(виделись мне под гримом

клыки).

добрая фея (бабушка)

чудо пекла под песни

(где-то фырчал винил)

и ворковала радужно:

«скоро христос воскреснет!»

дом был.

дедушка вечно с марками,

словно с детьми, возился,

кактусы разводил.

даже вороны каркали

(в нашем дворе) красиво.

мир был.

родина – неприметная,

родина – не с плакатов,

родина – без камней,

родина – что не предана –

ладно горит лампадой

во мне.

не страшно

прошедшее не просто превозмочь,

ведь порох отсыревший, всё же, порох.

так жадно новорожденная ночь

сосёт грехи из купола собора.

колокола пролают и замрут.

архангельские трубы заржавели.

затертое «и ты, дружище, брут?!»

по-новому свистели свиристели.

единый бог, нам имя – непокой,

пока по святцам светится дорога

и в небо, что склонилось над рекой,

единорог зимы уткнулся рогом.

в уютной бездне дышится легко.

ждёт колыбель крикливую ромашку.

есть кров и пища, будет молоко,

всё остальное, в сущности, не страшно.

Вода

больше не любы вышние океаны. в луже дрожит истина: «всё – вода».

выпьешь её – козлёнком кошерным станешь. словно секунды, копытца – тик-так,

тик-так... время людей щёлкает, как задачки. мается за спиною и впереди,

вечно плывёт, как брошенный таней мячик – первопричина паники, нервный тик.

разве узнает речка в румяной бабе – рёву, что мир выронила из рук?!

вновь зависаешь в богом забытом пабе – глушишь тоску, гонишь друзьям пургу.

ночь откровенна агатовой наготою, даже, когда врёт, глядя нам в глаза.

ты предложи харону своё каноэ. он тоже не всё сказал.

две стрекозы, сплетённые любовью…

две стрекозы, сплетённые любовью, похожи на космический корабль.

мне мнится: дуновение любое их разлучит – на завтра и вчера.

я замерла в молитве бессловесной. не заставляй молчащих говорить,

о, буревестник триединой песни, гори, гори да освещай наш ринг.

он тёмен, мал, но кровушки хватает. собаки брешут правду о гостях.

гуляет крон под кронами китаек... так не уходят! верю, что простят,

там, где живут галактики на полках, где море помнит нас не до поры,

где камешки, как яйца перепёлки, округлы, восхитительно пестры.

Родя

садится чёрт на правое на плечо

и мне на ушко шепчет: «горячо?!

налей-ка в блюдце чай и дуй, докука,

но если чай окажется водой,

дуй всё равно да будет дом пустой

наполнен звуком...»

мне говорил рыжий бесёнок родя: «не собирай клюкву в его болоте,

в доме седой лисы – не ищи перьев, дабы писать на воде – как дитя, верю».

я говорила рыжему эльфу роде: «ранние цветики, мёд, что внутри бродит,

всё – для лунатика, он, словно змей, ловок, в латы одет из тенистых татуировок,

к небу привязан невидимой пуповиной, каждое слово моё – для него – мина».

не раскрывая ртов, мы друг другу пели: «зов – это зло, зло не может достичь цели...»

не раскрывая глаз, мы смотрели в оба, испепеляя жизни последней опыт:

где топорами плыли дельфинов спины, где у морали с временем поединок,

где умирали, чтобы не возродиться в сердце у птицы или самой птицей.

украденная сила

косточку от апельсина

маленький бог проглотил

и витаминная мина

стала тихонько расти:

корни пускала всё глубже,

ветки точила – колоть,

но в апельсиновой пуще

прятал скелеты господь.

пчёлы искристою пылью

плыли, жужжа ни о чём,

трогая сны золотые

бережно да горячо.

ева смотрела протяжно

в сердце создателя... и

так захотела однажды

рыжее солнце любви,

что от желаний оглохнув,

мужу воздав от щедрот,

львицею прыгнула в бога

и сорвала сочный плод...

память сиделкой склонилась –

божьих овечек пасти.

он – апельсиновой силы

еве не может простить.

матрёна

а ему говорили соседи: «неровню взял,

мог получше найти, провинции колеся.

у неё за плечами – первый запойный муж

и чумазые дети, ненужные никому».

а ему повторяли друзья: «не чета тебе,

мол, ни рожи, ни кожи – не на что посмотреть.

не умеет полоть, готовить, не девка – пшик.

вертит баба тобою – какой же ты, брат, мужик?!»

а ему голосила бывшая: «посмотри,

у неё глаз болотный, с родинкою внутри –

это ведьминский знак – затянет в себя и всё –

будешь тварью безгласной на жертвенник принесён!»

он же слушал, как нежно она по утрам поёт,

он молился всевышнему, чтобы продлил живот,

он растил двух сынишек, дочурку хотел ещё,

чтоб на маму была похожа снегами щёк.

он внимал пересудам, пот выступал на лбу.

он себя ненавидел: «олух, дурак, лопух...»

он смотрел, как матрёна учится печь и шить,

но однажды жену подушкою задушил.

слова и слово

-1-

каждый его распинал: «уходи»,

думая «не уйдёт».

все оправданья «один, един…»

бьются о книжный лёд

рыбами, что разучились петь,

но продолжают жить,

чтобы заполнить собой пробел

на сковородке лжи.

-2-

свобода смотрит на воробушка

и шепчет ласково: «орёл».

живи-живи, моя хворобушка,

пока трамвайчик не пришёл.

пока рассвет наточит ножики,

питайся светом фонарей.

люби-люби, моя хорошая,

кого-нибудь погорячей.

-3-

что может быть нежней пчелы,

звенящей в горле?!

гори, гори звезда полынь

слепцам на горе.

вода давно уже горька,

а пьют не морщась.

моя река, твоя река –

кому-то помощь.

моя трава, твоя трава –

кому-то правда.

уходит в землю караван

по шатким датам.

но вот затренькает трамвай

в страстную среду

и пассажирами слова

в туман уедут.

-4-

он говорил: «встань и иди».

я вставала, шла.

он окрестил: «ты – без рифмы стих».

я верила, что бела.

он убеждал: «ты – можешь».

и я, словно мул, могла.

он что-то кричал из ложи,

наверно, «люби, гала!».

другие рукоплескали,

он прятал обрубки крыл.

я стала немою сталью,

а он говорил, говорил...

-5-

лохматые твари выходят из леса,

бредут по горячей траве.

бессонные бесы готовы зарезать

любого в моей голове,

кто бьётся в тоске о стеклянные стены,

кто хочет со мной говорить.

я этих зверей задушу непременно,

как только умрёт алфавит.

воздух на двоих

нырнули в пучину с продавленного дивана

и утопили «love story», «memento mori».

море, напившись нами, сделалось постоянным.

мы стали непостоянными, познав море.

в этой пустыне водной, в этой подводной келье

время пасёт коньков, эти коньки-вопросы

всё норовят скользнуть мимо сетей «не верю».

счастье моё лу́ковое, почувствуй воздух,

только оставь полвдоха для укротившей мели.

не будем ловить приманки, акулий лепет.

птицы, любившие камни, окаменели,

упали на дно и узнали: на дне – небо.

подобие

вот выйдешь из мечты, захлопнешь дверь,

у воздуха – вишнёвый вкус потерь.

дорога, между холмиков петляя,

становится: и пряной, и прямой,

ведёт овцу паршивую домой,

где каждый пёс знаком по тембру лая,

где солнце-будда ночь берёт на понт,

а возле неприметного сельпо

резвится бог, смакуя жвачку-вечность

и надувая времени пузырь,

чтоб звонко лопнуть нашу небыль/быль –

он тоже сын, отчасти, человечий...

письмо в рай

А. К.

-1-

«...что даты! только бы тире

продлилось долее, чем лето,» –

любил говаривать мой деда,

хранивший кофе в кобуре.

приговорённым снегирям

не выжить в зимах революций,

но ветки вспугнуто качнутся...

народу – мир, а нам – сто грамм.

от новой хвори просто слечь.

увы, нет совести печальней:

мы – иероглифы молчанья,

но обречённые на речь.

-2-

я помню, что

ты выбил на плите

лет этак сто назад.

я знаю, сколько

у тебя смертей,

кисетов и наград.

малейший взрыв

в бедовой голове

мне сызмальства знаком.

легко плывёт

по синей дымке вен

наш негасимый дом.

твоя ли кровь,

что я нещадно лью –

коровки на траве,

в которой пишет

сказки кот баюн,

прядут букашки свет?!

твоя ли боль

белеет в волосах,

где птицы гнёзда вьют?!

ты так давно,

дедуля, не писал

в мой зимний неуют.

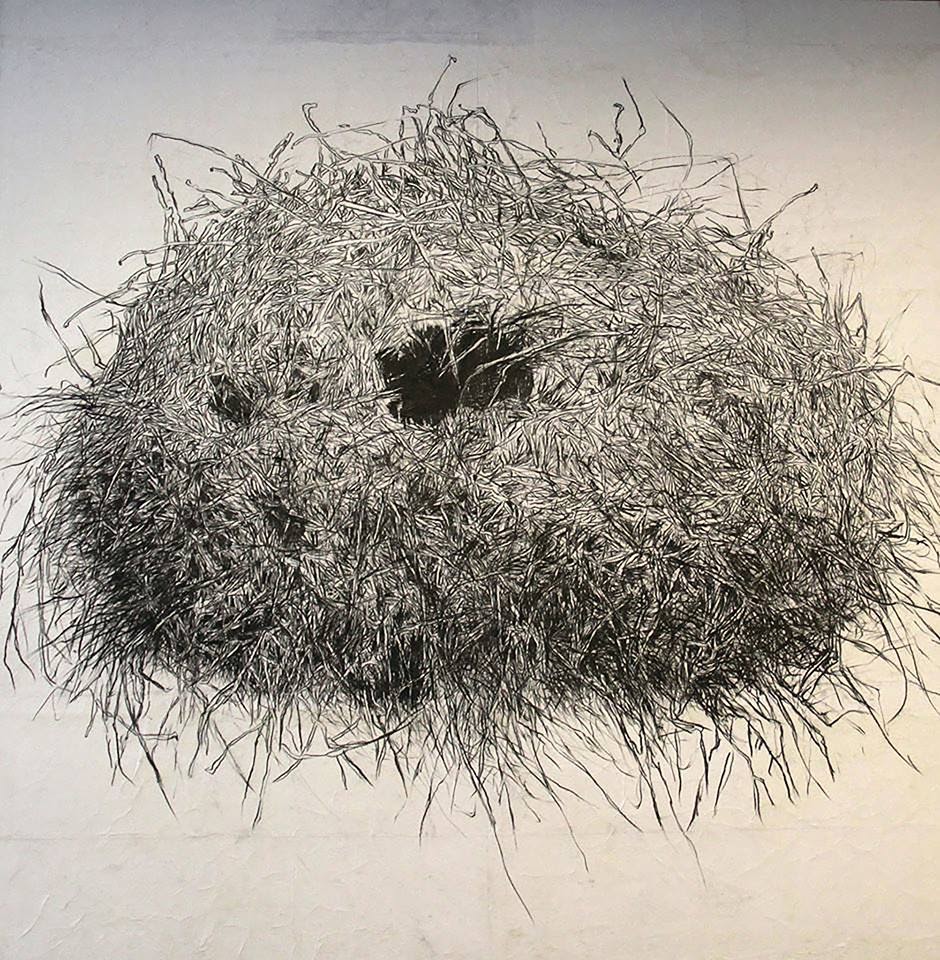

Смешанная техника/холст, 80-80". 2016 год.