Михаил Юрьевич Богатырёв – русский поэт, художник и писатель. Родился в Ужгороде (1963), окончил факультет психологии Ленинградского университета (1985). С 1993 г. живёт во Франции. Преподавал во Франко-Русской академии, редактировал и издавал журнал «Стетоскоп», выходивший при поддержке издательства «Синтаксис» (c 1993 по 2009). Состоит в ассоциации русских художников и писателей (ААRP), в международной Академии Зауми и в ассоциации друзей Казанского скита (Муазне, Франция). С 2010 г. изучает духовное наследие русской эмиграции; выступал с докладами в музее А. Ахматовой (СПб), на философском факультете МГУ, в ИМЛИ РАН, Доме Лосева, в Финансово-Юридической Академии (МФЮА), и в Ольштынском университете (Польша). Автор ряда статей и книг, посвященных религиозно-философской традиции, а также теории и практике современного искусства и литературы: «Consonantia poenitentiae: Симфония совести» (2016), «8» (2017), «Именуемый Логос и начертательный образ» (2018), «Архимандрит Евфимий и Казанский храм» (2018–2020), «Текстоотсутствие» (2021). Книги стихов: «Прочерки» (1995), «НОЕ СОО» (1996), «Наждак» (2000, совместно с А. Молевым), «Шлагбаум» (2003), «Представители» (Dayen-Press, NY, 2005), «На буквах русского алфавита» (2018) etc. Сочинения М.Ю. Богатырева на wikilivres: https://wikilivres.ru/Михаил_Богатырев .

Дмитрий Бураго: Начиная нашу беседу с исследователем и поэтом Михаилом Юрьевичем Богатырёвым, хочу задать такой вопрос: так было ли слово в начале?

Михаил Богатырёв: Неожиданный вопрос. По большому счету, наверное, всякий поэт, независимо от того, какие он цели преследует, даже если и пишет на заказ, всегда надеется на то, что его изъяснение будет онтологизировано. Впрочем, возможно, я идеализирую ситуацию, потому что есть поэты, которые пишут исключительно на злобу дня, так сказать, ad hoc. Это уже совсем другая стезя или, если угодно, «прикладная словесность», к которой вопрос о слове в Начале применить невозможно. «В начале было слово» – тут целый шлейф ассоциаций возникает, и у меня инстинктивно возникает желание сосредоточиться не столько на поэзии, сколько на сочетании лингвистики и религиозно-философской традиции.

Д. Б.: А какова роль цифры в сегодняшнем мире и в соотношении со словом? Благодаря цифре, всему этому цифровому миру, облаку, не знаю, как это назвать, мы с вами сегодня общаемся. Цифрой измеряется почти все, вплоть до произведений искусства, которые все больше тяготеют именно к цифровым знаменателям. Не поглощает ли цифра не только слово, но и память?

М. Б.: Как тут не обратиться к футуристам, к Хлебникову с его идеей «числослова» и к мистикам прошлого века [1]. Они-то и подтолкнули меня к исследованиям. Более пятнадцати лет я изучал и расшифровывал наследие парижского архимандрита Евфимия (Вендта, 1894-1973) [2], последователя Сергия Булгакова, который странным, совершенно неконвенциональным с точки зрения богословия образом, пытался в своей «заумной теологии» (назовем её так) совместить слово, образ, число. Он задался целью переформулировать догматику, переложить её в «энергемные число-буквы» и в «архи-сущностные звуки», но в итоге так и остался на обособленном полюсе субъективной камлательной практики. Дерзнув помыслить Бога в Нём Самом, архимандрит Евфимий не мог не столкнуться с онемением всех понятий и развеществлением всех смыслов.

Здесь мы подходим к одному из возможных ответов на ваш вопрос о том, может ли цифра поглотить слово и память. Розанов утверждал: «С изобретением Гуттенберга литература закончилась». То есть, с появлением книгопечатания, по мере увеличения тиражей и возникновения виртуальных, цифровых текстов, словесность утрачивает доверительность, исповедальность, превращается в безликую оболочку. Все это верно, но вот с позиций отца Евфимия дилемма «слово – число» предстает в ином освещении. Будучи апофатиком, он понимал, что пределом богопознания является сущностное молчание. И вот, приближаясь к этому пределу, он жертвовал внятностью речи, последовательно замещая слово на морфему [3], знак, графический иероглиф, комбинацию цифр. Всё это делалось именно для того, чтобы в конце концов войти в Царствие Небесное не как бессловесный дух, но сохранить нарицательное право и земную память хотя бы в виде метки, числа, шифра.

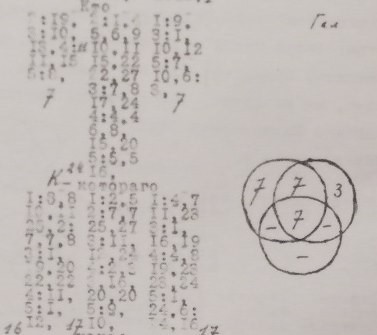

Единственный прижизненный комментатор отца Евфимия, с которым он переписывался и общался, игумен Геннадий (Эйкалович), отмечал, что в его изысканиях были несомненные пересечения и с кабалистической традицией, и с футуризмом [4]. Кстати, сравнительный анализ пифагорейства (вслушивания в интуитивную семантику чисел) архимандрита Евфимия и Велимира Хлебникова мог бы составить тему отдельного исследования... Обнаружены целые кипы листов, сотни страниц, где каждое слово разъято отцом Евфимием на числовые составляющие (см., например, рис. ниже).

Честно говоря, даже после многих лет углубленных изысканий, почерпнув немало и для собственного творчества, я, тем не менее, не могу с полной ясностью выразить суть этого направления, здесь требуется еще более пристальное и бесстрастное изучение. Архимандрит Евфимий, в частности, считал, что существуют побуквенные категории (он брал за образец категории Канта), и что они, эти категории, экзегетичны. Каждая буква является отраженной частью Священного Писания, имея собственную роль в толковании целого. Именно этот феномен я и исследовал, погрузившись в рукописи архимандрита Ефимия на целое десятилетие.

Д. Б.: Спасибо большое за этот труд. Файл с вашей статьей «Букварь: на стыке богословия и лингвистического авангарда» открыт на моем рабочем столе. Для меня встреча с этой работой была очень важной. Во-первых, я вижу родные имена Алексея Лосева, Сергия Булгакова, Павла Флоренского в контексте разговора о сущности имени. Во-вторых, речь идет об абсолютном подвижничестве и абсолютном одиночестве, которое является самым прямым путем служения большой цели. Человек, почти лишённый шанса на понимание ближних и дальних, продолжает свое дело. Он служит миру не сегодняшнему, не завтрашнему даже, а тому, большему, в котором все сочленено. Оказывается, существует нечто большее, чем реальность, в которой утром чистишь зубы, занимаешься какими-то делами и даже стоишь на воскресной литургии в храме... Смутное подозрение о том, что ты являешься неотъемлемой частью Целого в своем служении – это фантастически верная догадка! Не цифра – но слово, не множество – но суть. Что иллюстрирует и ряд журналов рубежа нашего века, преодолевших самиздатские шаблоны…

М. Б.: Я обратил бы внимание на Глеба Симонова. Он создал портал «Книжница» [5], где были опубликованы удивительные раритеты, журнальчики тиражом от 1 до 20 экземпляров...

Д. Б.: Существует ещё и журнал «Стетоскоп», издававшийся вами в Париже. По сути, стетоскоп – это тот самый инструмент, который мы с детства встречаем на шее у врача. Интересно, что в данном случае издательская и редакционная позиция ставит своим приоритетом именно прислушивание, вслушивание. И уменьшение тиража до нулевого – это неисправность инструмента или отсутствие звука, примета времени?

М. Б.: Всё так, на сегодняшний день наш «Стетоскоп» имеет тираж ноль экземпляров, но он не то чтобы прекратился, а, скорее, виртуализировался, впал в анабиоз, перестал быть физическим объектом и перешёл в модус платоновских идей. Первый бумажный экземпляр во Франции вышел в свет в 1993, а последний – в 2009 году, потом ещё наш соратник Александр Елсуков в Петербурге издавал его версию до 2014 года. И вот уже целое десятилетие журнал словно бы пребывает в «нетях», изредка возрождаясь в форме устных перекличек, чтений и диалогов, как это было, например, в Ереване в сентябре 2024 года [6].

Д. Б.: Помнится, в 1990-е годы выходила «Митьки-газета», были легендарные «Сумерки», и много всего ещё. Можно ли сказать, что ваш журнал вписывается в питерскую литературную традицию, хотя и существует больше времени в Париже?

М. Б.: Изначально направление было, несомненно, питерское, с оглядкой на те же «Сумерки» (с Арсеном Мирзаевым мы до сих пор в контакте), на машинописный «Обводный канал» и – в большей степени – на постмодернистски ориентированный «Лабиринт/Эксцентр» [7]. Впрочем, ввиду изначальной изолированности проекта «Стетоскоп», его почти полной изъятости из социальных процессов, я бы определил его как явление постсамиздата. Звучит довольно туманно, не правда ли?

Вообще-то, у меня лет с 17 (я тогда только поступил на факультет психологии ЛГУ) была маниакальная привязанность к самодельному журнальному формату: сколько себя помню, я постоянно «издавал» что-то рукописное, в двух, трех, десяти экземплярах. При этом ни в какие творческие союзы не вступал и нигде ничего не публиковал, за исключением подборки эссе в 12 номере «Сумерек» в самом начале 1990-х.

Когда мы с женой оказались во Франции, не имея ни связей, ни каких-либо практических представлений о здешнем укладе жизни, мы словно провалились в пустотную воронку – как Алиса, преследующая белого кролика. Это состояние хотелось бы назвать абсолютным вакуумом, но в действительности оно было сродни зиянию «заброшенности» и связано с необходимостью постоянно превозмогать неопределенность – бытовую, культурную, лингвистическую. Между тем в Париже издавна (и на разных уровнях) обреталась русская культурная среда. Мы познакомились с Алексеем Хвостенко и Вадимом Нечаевым, вокруг которых с маргинальным напором кипела художественная жизнь – самобытная, бесшабашная, неконвенциональная. Со временем у нас завязались дружеские и творческие отношения с М.В. Розановой, Т.М. Горичевой, А. Очеретянским... Организационных контуров (фондов, издательств), куда можно было бы каким-то боком вписаться, мы не обнаружили (ну, или не сумели их должным образом разглядеть и понять). Пришлось создавать что-то свое.

Следует особо отметить, что к моменту начала нашей парижской эпопеи в России законодательно отменили цензуру; противостояние между Западом и советским тоталитарным строем формально сошло на нет, а соответственно и значительно сократилось финансирование диаспоры, диссидентов в изгнании. Можно сказать, что в 1993–94 гг. мы застали во Франции «выжженную землю»: постперестроечный ажиотаж вокруг живописи русского авангарда и нон-конформизма уже угасал, «Мулета» Вл. Котлярова и «Эхо», выходившее под редакцией Хвостенко и Марамзина, приказали долго жить, ни «Синтаксис», ни горичевская «Беседа» больше не издавалась, а непотопляемый «Континент» казался нам допотопным и скучным, вполне под стать романам его редактора В. Максимова...

И тут мы стали вручную мастерить «Стетоскоп (маленький журнал уничтожения речи)». В нём изначально не было никакой идеологии и ни одного реального автора, всё сплошь гетеронимы, вымышленные писатели: Жухмен Мбанг, Ясь Цимбал, Велосипедист Е. и др. Кстати, тогда мы ещё не были знакомы с многоликим творчеством португальского поэта Фернандо Пессоа, чьё имя в переводе значит «никто», а ведь именно фигура Пессоа представляется наиболее когерентной раннему «Стетоскопу»! В общих чертах, на первом этапе издательской деятельности мы стремились вступить в идейную перекличку с французской патафизикой [8] 1950-х годов, с абсурдистами и близкими к ним фигурами, такими как, например, Марсель Дюшан или Раймон Кено.

Безраздельное господство гетеронимов продолжалось два года, вплоть до 12-го выпуска[9]. Удивительным было то, что, когда в 1995 году лёд тронулся в сторону, так сказать, воссоединения с реальностью, одним из первых реальных наших авторов оказался не кто иной, как Жан Бодрийяр, автор концепции симулякров. «Стетоскопом» к тому времени занимались уже три человека: художник Ольга Платонова, филолог Ирина Карпинская и ваш покорный слуга. Мы попали на одно из последних публичных выступлений Бодрийяра в центре Помпиду, а после лекции побеседовали с ним и попросили подарить копирайт на перевод некоторых фрагментов из его книги «Безмятежные воспоминания». Он спросил, какой у нас тираж и, услышав расплывчатое «менее 100 экземпляров», любезно сказал: «Я думаю, что мои издатели будут не против; даю вам устное разрешение».

К выходу в свет 13-14 номеров «Стетоскопа» (1997 год) состав авторов уже существенно изменился: литераторы-призраки всё ещё продолжали свою активность, но им пришлось сильно потесниться, отныне рядом с ними соседствовали – и разрастались в геометрической прогрессии – реальные имена. К 2000-му году со «Стетоскопом» сотрудничали уже почти 300 авторов! С большим энтузиазмом журнал поддержала Татьяна Горичева: в её квартире на улице Шапон регулярно устраивались литературно-философские встречи, в которых участвовали А. Секацкий, Ю. Мамлеев и другие. Неоценимую помощь «Стетоскопу» оказала Мария Васильева Розанова, безвозмездно предоставив в наше распоряжение резаки и прессы издательства «Синтаксис».

Итак, журнал преобразился, и для меня поначалу это была страшная трагедия. До поры до времени я был абсолютным собственником некоего трансперсонального конклава, а тут каким-то образом вдруг появились все эти люди, и отныне я обязан был «вслушиваться» в них, воплощая в жизнь название журнала самым буквальным образом! Слово стетоскоп перешло в иной модус, оно превратилось в имя, и изменение это оказалось необратимым: зубную пасту, выдавленную из тюбика, уже невозможно втиснуть обратно.

Постепенно всё образовалось. Ольга Платонова взяла на себя функцию главного редактора. В Петербурге по инициативе поэта Александра Елсукова возникла автономная российская редакция. Я же был поставлен перед фактом, что журнал становится реальным, и научился этому соответствовать. Вот у меня в руках 41 номер, 2008 год, один из последних выпусков. Как видите, подзаголовок изменился, издание отныне ориентировано не на «уничтожение», а на «созидание» речи. Впрочем, в качестве девиза мы использовали весьма антиномичный лозунг: «За созидание прямой и косвенной речи!». Вполне в духе раннего «Черновика», там, помнится, был такой девиз: «Ничто в искусстве не лучше и не хуже, чем что-либо». Звучит неплохо, вполне как дзенский коан.

В дальнейшем были ещё издания, посвящённые правозащитной деятельности, но этим в основном занимался Александр Елсуков, а я переключился на философию и теологию.

Д. Б.: Итак, есть ваш «Стетоскоп», есть журнал Рафаэля Левчина «REFLECT… КУАДУСЕШЩТ», есть «Черновик» Александра Очеретянского и ещё целый ряд совершенно удивительных в художественном плане и бессмысленных с коммерческой точки зрения изданий. Много было таких на просторах русской речи. Получились ли в них авторские созвездия? Или каждое издание само по себе?

М. Б.: В связи с вашим вопросом на ум приходит немного шероховатое слово – «культуртрегерство». В этом смысле, конечно, на недосягаемые высоты поднялся Александр Иосифович Очеретянский [10]. Его убежденность в том, что искусство – это полёт над барьерами жанров, была уникальна; он излучал из себя установку на творческое всеединство. «Черновик» как магнитное поле притягивал, соединял и преображал всех тех, кто в силу ряда причин оказался заброшен в культурный вакуум. «Черновик» воспитал плеяду прекрасных авторов, и они разлетелись каждый в своем направлении.

В нашем случае ситуация складывалась несколько иным образом. «Стетоскоп» ведь замышлялся изначально не как творческая лаборатория, а как самостоятельное произведение, заключённое в паллиативную оболочку журнала. В итоге моно-журнал, «настоянный» на трансперсональном абсурде одного-единственного автора, вынужден был уступить натиску других. Вышло так, что «другой как мера моего небытия», эта формула Ортеги-и-Гассета, за которую я цеплялся всеми фибрами души, сработала в обратном направлении. После того, как в редакции произошла рокировка, и её возглавили Ольга Платонова и Александр Елсуков, концепция «Стетоскопа» – вслушивание – превратилась в нечто реальное, впрочем, следы изначально заданного вектора не изгладились полностью; постмодернистская иллюзорность статуса homo scribens, человека пишущего, по-прежнему оставалась в силе. Журнал, тем не менее, оказался востребованным, в первую очередь, самими авторами: он многих поддержал, вдохнул в них надежду быть услышанными. Кстати, в 2000 году один из авторов, славист Андрей Лебедев, сетуя в своем отчете, опубликованном в «НЛО», на то, что понятие «современная литература русской диаспоры во Франции» расползается по всем швам, представлял «Стетоскоп» не только как глас вопиющего в пустыне, но и как своеобразный спасательный круг. «Единственным периодическим литературным изданием диаспоры, – писал он, – является журнал “Стетоскоп”, печатающийся на черно-белом ксероксе средним объемом 60 страниц и тиражом 70 экземпляров».

Д. Б.: Мы живём сегодня в расколотом, осколочном мире, которому предшествовал художественный поиск. Атмосфера текущего момента, всё то, о чем недавно могло эвристически помыслить лишь «современное искусство», сегодня всё это стало нашей средой обитания, мы в ней живём, окруженные постправдами, постмодернизмами и псевдоценностями. Так, может быть, не настолько безвинно произведение искусства и не настолько безвинен творческий индивид, покушающийся сбросить с известных кораблей прошлое, подчиняющий пресловутому принципу новизны в искусстве не только метод, но и суть, – не прокладывает ли он порой дорогу в ад?

М. Б.: В 2020 году в парижском Колледже св. Бернарда (Collège des Bernardins) проходила выставка, посвященная иконе. В числе экспонатов там были несколько икон, написанных на ящиках от снарядов. Публика реагировала по-разному, некоторые восторгались, а иные указывали на недопустимость отступления от канонов. И действительно, в данном случае трудно определить границу между духовным творчеством и прикладным искусством, ведь эти иконы на ящиках были созданы исключительно для выставочного пространства, а не для молитвенного обихода. Вопрос ведь даже не в том, допустимо такое или нет. Важно, что здесь затронута парадигма «искусство и современность» во всей ее антиномичности.

Хотелось бы понять, что такое идеальное произведение, и насколько уместно (уместно ли вообще?) применительно к нему ссылаться на современность. Вот, например, на пятистах страницах манускрипта архимандрита Евфимия среди множества обрывочных вкраплений мемуарного характера я не нашёл ни одного упоминания об оккупации, о тяготах военного времени, как будто этого и не было вовсе. Реальность, конечно же, отражалась в его рукописях косвенно. Точно так же и в язык входят ингредиенты реальности, а филолог может произвести археологические раскопки и извлечь их, как это делал Мишель Фуко в своей археологии гуманитарного знания. Что же касается идеального произведения, идеального автора, то об этом Борхес написал великолепный рассказ – «Вечер с Рамоном Бонавеной». Герой рассказа собирается создать идеальное произведение, а заканчивает тем, что с паранойяльной дотошностью перечисляет объекты, расположенные на его письменном столе. Хочется спросить, каковы пределы «вслушивания» в современность? И что при этом представляет из себя автор? Деревообрабатывающую машину, строгающую брусья по заданным параметрам и выдающую доски заданных размеров? Или же автор – это почва, в которую падает и затем произрастает семя, а может, произрастает некая сущность, способная себя сама изъявлять при наличии вспомогательных средств – автора, текста. То есть – про-из-ведение. Бодлер вопрошал: «Что есть мозг человеческий, как не обширный естественный палимпсест?». Проблема идеального автора – это проблема когерентности, в которой процесс математически приближается к своему пределу, к своему результату.

В рассказе у Борхеса показан метод редукции, последовательного отказа от всех способов письма. Сначала письма контролируемого, затем – автоматического, которое выплескивается на бумагу при гробовом молчании «внутреннего редактора». Я вот одно время практиковал медиумическое письмо и, признаюсь, камнем преткновения стала сложная рефлексия на тему отсутствия-присутствия самоконтроля и «вчитанности» результата. Что же касается идеального творения, то у Борхеса ответ такой: произведение никого не должно трогать, никого не должно развлекать, а единственное его предназначение – это стремление к своему месту во вселенной.

Я не согласен с новейшими классификациями, согласно которым постмодернизм отошел в прошлое, покрылся патиной хрестоматийности. Как-то, выступая на конгрессе «Экзегеза и герменевтика», Ролан Барт заметил, что «мы никогда не говорим ничего, кроме одной единственной фразы, которая выговаривается нами всю нашу жизнь, вплоть до самой смерти». Ну, и структура фразы такова, что вы можете что-то забыть, или, напротив, добавить какие-то слова, но вы никогда эту фразу не повредите. Разве это постмодернистское высказывание способно устареть? Вряд ли.

Д. Б.: И всё-таки, я задаюсь вопросом: возможно ли воспринимать искусство как предсказание? Говорит ли искусство на языке будущего?

М. Б.: Множество раз я сталкивался с таким удивительным явлением, когда в текстах, пребывающих, так сказать, в архивной модальности, созданных когда-то ранее, в прошлом, каким-то непостижимым образом отражалось то, что случится впоследствии. Но может быть, мы «вчитываем» эти предсказания – подобно тому, как Ветхий Завет «вчитан» комментаторами, святыми отцами в Новый? Мне больше импонирует утверждение (по-моему, это вы сказали) о том, что, когда будущее наступает (если принять во внимание полномочность категории времени), то искусство немеет.

Д. Б.: А читаете ли вы сами свои произведения себе самому? Оглядываетесь? Обращаетесь ли вы к себе тому, что жил десять, двадцать, тридцать лет тому назад? Вглядываетесь ли вы в созданное, как в зеркальную поверхность?

М. Б.: По-видимому, нужны какие-то годы для осознания дистанции. Но даже уже в пределах 10 – 15 лет, глядя на произведения, написанные раньше, и пытаясь реконструировать образ и облик человека, который за ними стоит, я испытываю сильное удивление, а подчас и смущение. Ей-богу, это не я! Абсолютно другой человек. Когда же читаю стихи того, другого «я», обернутого как мумия умозрительной пеленой ушедших десятилетий, рука непроизвольно тянется к перу, перо к бумаге, и начинается бесконечное переписывание, правка. Подобный ревизионизм можно объяснить необычайной мнительностью Супер-Эго, которое и впрямь вглядывается в тексты как в зеркала. Так что мне трудно заявить о своем «единстве» даже в пределах достаточно небольшого – линейного! – отрезка времени. Отвлечься от всего этого помогает представление о нелинейности времени. Наверное, пора бы уже, с запасом прожитых лет, обрести определенную устойчивость и встать на позиции единства.

Д. Б.: И вы обрели эту устойчивость?

М. Б.: Нет, не обрёл. Но я, по крайней мере, осознаю: это должно быть, это полезно, это необходимо. Как Конфуций: «К 70-ти годам я установился… etc».

Д. Б.: Благодарю за насыщенный разговор. По сложившийся традиции, предлагаем читателю произведения Михаила Богатырева. Надеемся, что наша беседа будет иметь продолжение.

Михаил Богатырев идея и текст я запомню я припомню я ты тоже обязался перешептывались строчки я заполню весь объем кто-то сделался идеей кто-то текстом оказался точку я как ни старался не сумел поставить в нем мы всю жизнь а мы подавно говорим одну лишь фразу и высказыванье это не имеет берегов изнутри или снаружи все слова имеют разум но его почти не слышно в сочетании слогов я уснул а я проснулся здесь весло воды коснулось никуда из этой лодки не уйти не убежать посмотри как льются мысли и как помыслы ветвятся а над ними повсеместно распрямляется душа

[1] Например, у позднего Хлебникова в «Досках судьбы» в качестве ключевых чисел фигурируют 2 (благое число, оно лежит в основе роста событий и маркирует свободу) и 3 (негативное число, лежит в основе противособытий): «Умножение на себя двоек и троек есть истинная природа времени», – писал Хлебников и иллюстрировал этот тезис в стихах (см. В. Хлебников. Время – мера мира: статьи, заметки и др. Под ред. А. Мирзаева. – Спб., Лимбус Пресс, 2018, стр. 337):

«Мир как поприще борьбы 3 и 2. Кричали трупы: три, три, три. Кричали девы: два, два, два».

[2] Архимандрит Евфимий (1894-1973) – представитель современной религиозно-мистической философской мысли. С 1938 г. и до конца жизни он служил духовником женской обители, спроектировал и собственноручно построил храм, фрески для которого написал Григорий Круг.

[3] В частности, в своём Букваре он заменяет буквы «ц», «ч», «ш» и ряд других на побуквенную категорию «тсг», в итоге «человек» у него превращается в «тсгеловека», а «Церковь» в «Тсгерковь», что это как не глоссолалия?

[4] См.: Г. Эйкалович. Развернутый иероглиф. Памяти архимандрита Евфимия Вендта. – Вестник РСХД, №107 (1), Париж, 1973.

[5] «Книжница», сетевой архив раритетного самиздата – http://knizhnica.com/.

[6] Видеоотчёт можно посмотреть здесь: https://youtu.be/9mg1e9oO-o8?si=HRoTwzZqJJknmRxT

[7] См. здесь: https://imwerden.de/pdf/labirint-ekscenter_zhurnal_2_1991__ocr.pdf

[8] Термин pataphysique был введен в употребление Альфредом Жарри в пьесе «Гиньоль» (1893); он иронически обозначал «науку о предмете, дополняющем метафизику» и намечающем ее границы (что в принципе невозможно). «Патафизика есть наука о воображаемых решениях, которая образно наполняет контуры предметов свойствами, пока что пребывающими лишь в потенции», – утверждал Жарри. Патафизику включили в свой арсенал сюрреалисты, добивавшиеся в своих каламбурах стирания различий между внутренним и внешним, между объектом и субъектом; кроме того, ряд исследователей причисляют к «неосознанным патафизикам» писателей Х.-Л. Борхеса, Дж. Джойса и Бориса Виана, а также композитора Дж. Кейджа.

[9] Ознакомиться с ранними выпусками «Стетоскопа» можно здесь: https://wikilivres.ru/Стетоскоп_№_1,_1993_(Богатырев).

[10] С очерком о жизни и творчества А.И. Очеретянского можно ознакомиться здесь:

https://wikilivres.ru/Александр_Иосифович_Очеретянский_(Богатырев).