В мае 1989 года я прибыл в Нью-Йорк и через несколько недель оказался в манхэттенской библиотеке на 53 улице / 6 авеню. На четвертом этаже находился славянский отдел с потрясающим выбором того, что в СССР называлось тамиздатом. Помню, среди первых книжек, которые я взял по абонементу, были «Звери Св. Антония» (Д. Бобышев, иллюстрации М. Шемякина), «Прогулки вокруг барака» Игоря Губермана, и «Демарш энтузиастов» трех авторов: С. Довлатова, Н. Сагаловского и В. Бахчаняна. В дальнейшем, уже работая фрилансером на радио «Свобода», я узнал от Довлатова, что поэта Наума Сагаловского мне бы «надо подробней почитать, он один из самых талантливых и ярких поэтов иммиграции». Позже я нашёл у Довлатова же следующую фразу: «Двадцать лет я проработал редактором. Сагаловский – единственная награда за мои труды». Они в чём-то родственны: Довлатов продолжил, условно говоря, линию Зощенко, описывая мещанские ментальность и быт («за рубежом»), а Сагаловский иронично и не без сарказма своей главной темой 1980-х сделал быт и ментальность еврейско-советской иммиграции. Довлатов призывал Сагаловского к большим формам, к написанию поэм, поэтических циклов и баллад, однако дело ограничивалось, в основном, стихотворениями и минипоэмами, которые до сих пор не растеряли своей энергии и читаются с интересом. Так для многих Сагаловский и поныне – величайший мастер-ироник, психолог («инженер человеческих душ») и поэт, давший миру портрет иммигранта третьей волны. И как-то на второй план отходят иные тексты Наума Сагаловского – тонкого лирика, поэта-экзистенциалиста, который, словно маг и философ, ведёт читателя от строки к строке, – и обычно остаётся, как и от всякой большой литературы, ощущение недосказанности, несмотря на финальную точку. Эта поэзия исповедальная, в обе стороны («Дождь исповедуется мне…»), с невероятно отчётливым ощущением контекста, который называем жизнью («и девочка, та самая, с которой / ты прожил жизнь, как прежде, молода…»), взглядом мудреца, научившимся смотреть на вещи так глубоко и пристально, как мало кто из современников («Но я женат на Снежной королеве, / весной всегда мне страшно за неё»). В этой журнальной подборке Наум Сагаловский – поэт лирического письма, исповедального откровения, обострённого чувства времени, что выражено, прежде всего, в просодии, ритме мастерского стиха, в его мелосе. Если Сагаловского-лирика вы не знали – добро пожаловать на эти страницы «ЭЛ». Здоровья и многих лет вдохновения мастеру!

Геннадий Кацов

ВДРУГ...

...вдруг примчится ветер

и нашепчет слово,

и прольётся слово,

и взойдёт строка,

расцветёт полынью

у крыльца родного

и дождём весенним

грянет свысока;

вдруг запахнет степью,

и проснутся звуки,

и сойдутся звуки

в шумный хоровод,

упорхнут печали,

улетят разлуки,

и над отчим домом

радуга взойдёт;

вдруг заглянет юность

на мою чужбину

с песней, будто годы

повернули вспять:

...глянь, моя дитино,

через Україну,

через нашу хату

вже качки летять...

А ВЕЧЕРОМ ВЕТЕР СТУЧИТСЯ В ОКНО...

...А вечером ветер стучится в окно

и шепчет, что он прилетел издалёка,

что сам он не местный, а с юго-востока,

пора б ему, ветру, улечься давно,

но негде, не спать же ему под кустом!..

И я, сердобольный, усталому другу

дрожащей рукой открываю фрамугу,

и ветер, как пуля, врывается в дом

и мчит, моего не касаясь плеча,

в гостиную, в спальню, потом в кладовую,

с трудом залезает в трубу дымовую

и там затихает, о чём-то ворча...

А ночью в окне серебрится луна,

когда уже медленный дождик прокапал,

она, не спеша, опускается на пол

и дремлет, заботами утомлена.

Как славно, сквозь сон говорю я себе,

что беды сегодня прошли стороною,

душа не пропала, и рядом со мною –

луна на паркете и ветер в трубе...

ОСЕННИЙ ПОЛДЕНЬ, ПРИЗРАК ЧУДА…

Осенний полдень, призрак чуда,

придёт, леса озолотив,

и вдруг, неведомо откуда,

знакомый вырвется мотив

из лет, ушедших и забытых,

крест-накрест памятью забитых,

когда над нами свет не гас,

наивны были мы и юны,

и руки тёплые фортуны

в любви удерживали нас.

Он зазвучит, и перед взором,

уже разрушенный дотла,

предстанет грустный мир, в котором

когда-то молодость прошла,

душа наполнится тоскою,

слезой непрошенной мужскою

оплачет прошлые года,

и вновь припомнит, одинока,

друзей, покинувших до срока

маршрут, ведущий в никуда...

Не плачь, душа. О чём ты молишь,

на слёзы горькие щедра?

То не конец ещё, всего лишь

недолгой осени пора,

пора прощанья и прощенья,

разлук, и мук, и возвращенья,

но время слёзы укротит,

заблещет новая зарница,

и всё на свете возвратится!

И жаворонок прилетит.

А ДЛЯ ЧЕГО ВСЯ ЭТА СУЕТА...

...А для чего вся эта суета –

за газ и электричество счета,

посуда, мебель, страсти по налогам,

компьютер, книги, Муза неглиже,

поэзия?.. Давно пора уже

не с Музой разговаривать, а с Богом.

Боюсь, что это будет монолог,

не станет говорить со мною Бог,

не для него e-mail и sms-ки,

и, если честно, то наверняка

он русского не знает языка,

а я – ни в зуб ногой по-арамейски.

Но всё равно – пора уже, пора

принять вину за шалости пера,

за дни мои, обвитые грехами,

за смех, когда на сердце кирпичи,

за слёзы, обронённые в ночи,

и за себя – со всеми потрохами.

Послушай, Бог, - я Богу говорю, –

конечно, я тебя благодарю,

не мне качать права и куролесить,

но, ежели возможно, как-нибудь

ты обо мне, пожалуйста, забудь

лет на пятнадцать, можно и на десять.

Забудь, но только силы мне оставь,

покуда я пешком, а то и вплавь,

не доберусь до светлого чертога,

тогда уйми весёлый щебет муз,

сними с моей души тяжёлый груз

и говори со мною, ради Бога.

О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ ДОЖДЬ...

О чём рассказывает дождь,

когда стучит по тонкой крыше,

ведя свой незамысловатый,

почти неслышный монолог?

О том, наверное, что он

ниспослан к нам приказом свыше,

направлен тучами, которых,

увы, ослушаться не мог.

Сперва он злился и шумел,

поскольку рано был разбужен,

и клокотал, и возмущался,

метал и молнию, и гром,

потом заметно приутих,

протопал медленно по лужам,

не зная, как остановиться

и как закончиться добром.

Дождь исповедуется мне

печально так и монотонно –

он был и штормом, и грозою,

и учинял разливы рек,

а будет то же, что всегда,

и ныне, и во время оно –

грядёт зима, он поседеет

и превратится в белый снег.

Но дождь прошёл, как жизнь прошла,

и небеса заголубели,

и вот уже прогноз погоды

сулит нам новые дожди.

О чём рассказываю я?

Не знаю сам. Не о себе ли?

И голова моя в сединах,

и зимний холод впереди...

КОНЕЦ ЯНВАРЯ В ГОРОДЕ N

Мой город – как заброшенный ковчег,

где каждая недремлющая пара,

спасаясь от вселенского кошмара,

сидит и ждёт, когда повалит снег.

Повалит снег, и занесёт дома,

на сосны ляжет, словно хлопья ваты,

и в ход пойдут забытые лопаты,

и зимняя начнётся кутерьма,

и это всё продлится сорок дней,

и воздух будет полон кислорода,

потом наступит хлипкая погода,

но небо станет выше и ясней,

померкнет снег, что прежде был искрист,

исчезнет с глаз поношенная шубка,

вернётся белоснежная голубка

и в клюве принесёт зелёный лист –

тогда придёт весёлый месяц март,

растопит почерневшие сугробы

и расцветёт подснежниками, чтобы

в который раз сказать весне «На старт!»,

а там уже пойдёт житьё-бытьё

в сплошном тепле, у солнца на пригреве...

Но я женат на Снежной королеве,

весной всегда мне страшно за неё.

А КОГДА В НЕБЕСАХ...

...А когда в небесах загорелась звезда, ветер стих, и в пруду замолчала вода, стало всё неподвижным и рыжим, и возникли слова, что копились в уме, стало ясно, что близится дело к зиме, к белоснежным сугробам и лыжам. И такая тоска вдруг в душе разлилась, что затеял я тут стихотворную вязь, дабы выплакать боль и тревогу. Вот сижу и вяжу эту скорбную нить, вероятно, затем, чтоб себя сохранить без потерь на пути к эпилогу. И дружил, и любил я, и жил, не ропща, время злобно метало в меня, как праща, неуёмные страсти-мордасти – предавали друзья, измывались враги, и по жизни нелепой прошли сапоги ненавистной и проклятой власти. Были горькие дни, были сладкие дни, ожиданья, сомненья – поди шугани, за детей и родителей страхи, вот на старости лет захотелось тепла, да и старость уже, как вода, утекла, не помогут ни охи, ни ахи. Не хватает любви, полуночных бесед, в одиночестве меркнет загадочный свет, будто солнце садится в болото, одеяло не греет, подушка жестка, оттого-то в душе и гнездится тоска, и печальны глаза оттого-то. Но заходит звезда, просыпается пруд, может быть, небеса мне надежду вернут, сокрушённый, я сраму не иму, и каким бы себя я не провозгласил, об одном лишь молю – дай мне, Господи, сил на грядущую долгую зиму.

МЫ ВСТРЕТИМСЯ... Мы встретимся на дальнем полустанке, куда уже не ходят поезда... Там рельсы разворочены по пьянке, лес поредел, обвисли провода, и ни души. А я приду пешком, не знаю точно, может быть, по шпалам, я буду старым, грустным и усталым, а ты, моя печальная, по ком я тосковал, - ты будешь молода, как с неба прилетевшая комета, в наряд старинный нищенский одета, и я тебя узнаю без труда, и вспомнится забытый институт, стихи в ночи и проза спозаранок, и этот незавидный полустанок. Когда-то я тебя оставил тут. Как ты жила? С кем коротала дни? Уже почти пройдя юдоль земную, не осуждаю я и не ревную, как хорошо, что мы с тобой одни. Прости, я сам не знаю, чья вина, что счастье со слезой перемежалось, что был сквозняк в крови. Какая жалость, что ты пришлась на злые времена! О, юность незакатная моя, помянем годы рюмкою штрафною, я ухожу, и ты уйдёшь со мною, туда, где ждёт нас вечный судия, но до того, до страшного суда, назло судьбе – ленивой шарлатанке, мы встретимся на дальнем полустанке, куда уже не ходят поезда... МАЙСКАЯ НОЧЬ ...Это ветер, сыночек, он рядом, вот-вот, со своей навевающей сны колыбельной, он сидит на верхушке сосны корабельной и оттуда негромкую песню поёт. Баю-баюшки-бай, это дождь моросит, славный дождь, от него никаких потрясений, он с тобою всю ночь, долгожданный, весенний, мелкий, будто просеянный множеством сит, и темно за окном. Не пугайся, сынок, это ходики бьют, это ёжик протопал, он стучит осторожными ножками об пол, а потом засыпает, свернувшись в клубок. Спи, сыночек, усни, шлоф, майн иньгэлэ, шлоф, это мама моя, это сон незабвенный, это я, пятилетний, смешной, довоенный, и сегодняшний я, со слезой между строф. Папа спит, серебрится его седина, спит сестричка, устала, ей в школу наутро, а беда приближается ежеминутно, мама спит... Через месяц начнётся война. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКА СЁМЫ Всем сёстрам – по клипсам, всем братьям – по шапке, грузинам, как водится, - кепки, а двум незадачливым деду и бабке – всё то, что осталось от репки. Что ж мальчику Сёме? Две мышки в соломе, чулочки, носочки, пижама, смешные картинки в семейном альбоме, лягушка-квакушка и мама. Лягушка-квакушка, собачка-кусачка и жёлтые уточки в ванне. А бабушка Соня, такая чудачка, хранит свои зубы в стакане! Спи, Сёмочка, Сёма, прими его, дрёма, баюкай в прохладной постели, лошадок уже увезли с ипподрома, скамейки в садах опустели, и белочки спят на притихшем бульваре, ни вскрика, ни птичьего гама... А Сёмочка в Бабьем покоится Яре. И бабушка Соня. И мама. В ЛУННУЮ НОЧЬ В лунную ночь облака собираются в круг, в тёмных кудрях утопают неяркие блики, дальние звёзды таинственны и многолики, видимо, каждая мнит себя ярче подруг, в лунную ночь просыпается старый поэт, молча лежит, бесконечные строфы слагая, а за окном серебрится берёза нагая, ели поникли, виднеется их силуэт, бедные строфы, как тяжко даются они, жизнь пролетела, дурна ли была, хороша ли, всяко бывало – и слёзы её орошали, и украшали медовые годы и дни, вечно в работе, был молод, не лез на рожон, пел, волновался, влюблялся, Пегаса треножил, а говорят – кто до собственных правнуков дожил, тот за грехи свои Господом будет прощён, вот бы дожить, но когда ещё женится внук, слов не найти, бесполезная выдалась ночка, но неожиданно, вдруг появляется строчка – «В лунную ночь облака собираются в круг...» ПУСКАЙ МНЕ ПРИСНИТСЯ... Пускай мне приснится медовый наш отпуск в Крыму, просоленный август, забытая Богом Алушта, когда мы так счастливы были с тобой, потому что купались в любви, будто были в угарном дыму, приснятся друзья, и да будет их память жива, искатели счастья, как мы, без большого достатка, прогулочный катер с названьем смешным – «Мухалатка», и чёрное море, и медленных волн синева, и пляж коктебельский, письменников жалкий приют, где, роясь в камнях, натыкались мы на сердолики, и звёздное небо, и солнце, и лунные блики, и горькие мысли, которые спать не дают. Давно это было... Пристало ли мне, старику, расплакаться вдруг, ненароком, без явной причины, хоть слёзы и счастья, и горести – неотличимы, я сдерживал их на своём незавидном веку, зачем же я плачу, тревоги забыв и года, добравшись уже до Бог знает, какого десятка, и видится мне черноморский причал, «Мухалатка», а мы на борту и плывём неизвестно куда... ВЕРНЁТСЯ ВСЁ... Вернётся всё – и плеск речной волны, и певчих птиц безудержное пенье, и маминой руки прикосновенье, и детский сон, и первый день войны, и милых лиц немая череда, и восемь дней, украшенных менорой, и девочка, та самая, с которой ты прожил жизнь, как прежде, молода, вернётся всё – на самый краткий миг у жизни и судьбы на переломе, вернётся всё и канет в бездну, кроме души, освобождённой от вериг, - тогда-то и наступит благодать, обещанная божеским заветом, и время прекратится, но об этом не хочется ни думать, ни гадать.

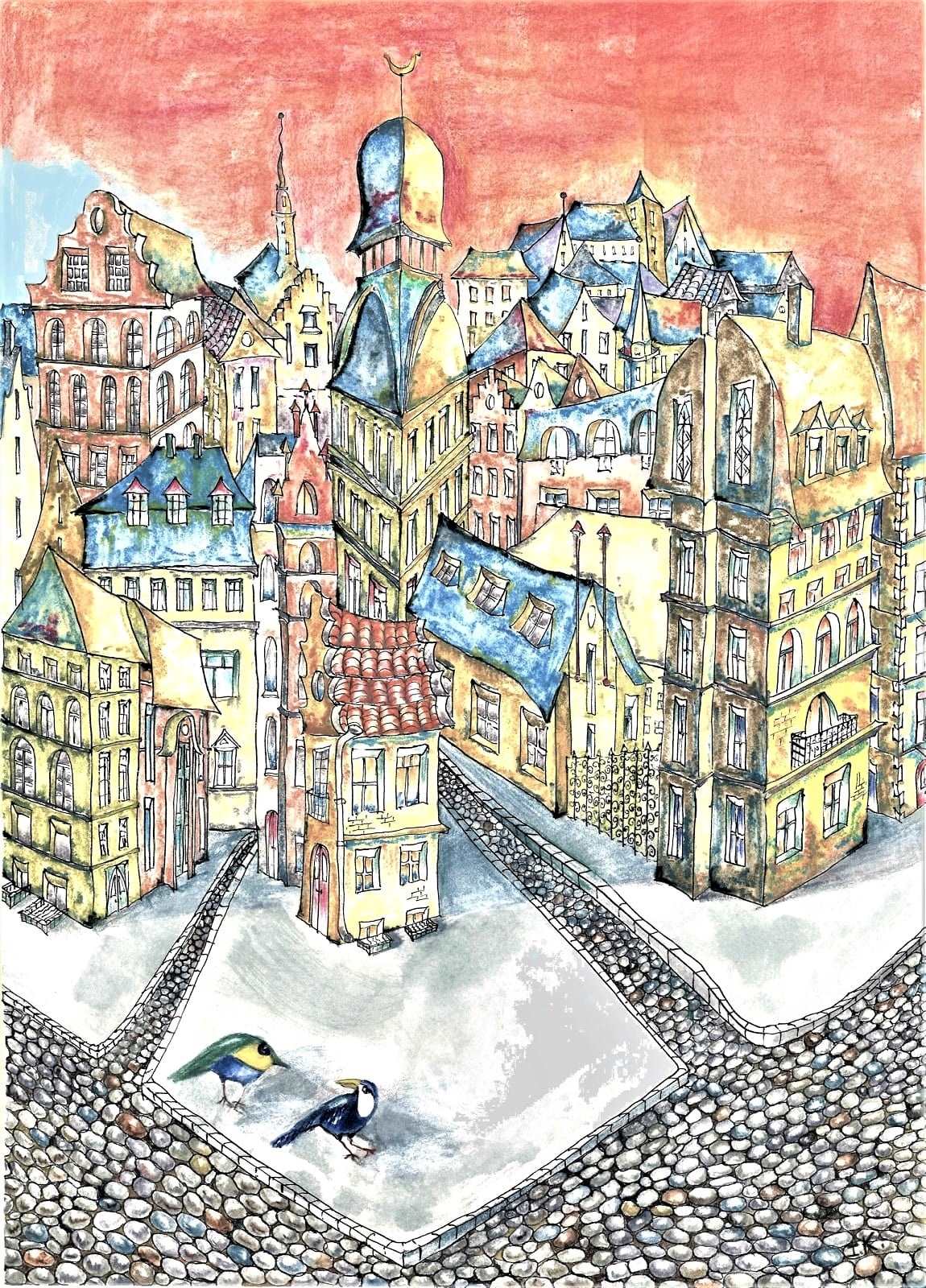

Акварель, тушь на акварельной бумаге. 28 х 36 см. 2022 г.