Вот моя деревня, приедешь – угоришь! Наталья Горбаневская

То, чем щеголяют выездные счастливчики, то, что они называют «мой Париж», – для меня началось ещё в Москве, куда я приехал на проводы Натальи Горбаневской, для всех бесстрашной правозащитницы, вышедшей с протестом на Красную площадь, а для меня – остро талантливой поэтессы, сестрицы по перу, а заодно и моей крёстной матерью, несмотря на свой возраст – мы были сверстниками. Так уж получилось, что диссидентский батюшка Димитрий Дудко, свершив таинство, стал мне крёстным отцом, а Наталью назначил матерью. И она этого не забывала почти что до конца своей жизни, да и я это помнил. Помню, как он спросил меня в начале, верю ли я «во всё это», а затем причастил преждеосвященными Дарами. И пока я, стоя под образами, чувствовал себя вознесённым на седьмое небо, он в полголоса жаловался Наталье на допросы и обыски, на угрозы и отъём книг...

В квартире на одной из Песчаных улиц у Сокола собралась «вся Москва»... Снаружи в двух чёрных «Волгах» дежурили оперативники, на лестничных площадках маячили подозрительные фигуры, а внутри толпились взвинченные диссиденты, герои натальиной «Хроники текущих событий», машинописного издания, где оглашались факты о тайных репрессиях... Это были люди-легенды, их имена сквозь шум глушилок прославлялись зарубежными радиоголосами. Одни уже оттрубили свои лагерные срока, другие только готовились.

К Наталье было не подойти, она о чём-то приватном договаривалась то с одной знаменитостью, то с другой. Она и сама – знаменитость, но остальные внимали новой, недавно взошедшей диссидентской звезде. Это был Андрей Амальрик, автор дерзкого памфлета «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», а ведь тогда шёл лишь 1975-й... Он только что вернулся после Магадана, и отец Димитрий склонялся к нему с почтением: как, мол, ему было там, не голодно ли и не опасно ли среди уголовников? Молодой крепкий парень лишь посмеивался – нет, не голодно, не опасно. Он получал уйму посылок с Большой Земли и всё раздавал, – вот, у самого даже шея стала толстой, а по Магадану ходила поговорка «добрый, как Амальрик». Эта фраза мне показалась нарочитой, и не только мне... Но священнослужитель продолжал его слушать с благоговением.

А четыре года спустя, когда Наталья, да и Амальрик уже находились в Париже, а я сам только что прибыл в Нью-Йорк, отца Димитрия арестовали в Москве. Диссидент Боря Шрагин, тоже эмигрант со стажем, на поверку спросил меня, иду ли я на демонстрацию. И я тут же ввязался в уличный протест, да и не мог не ввязаться! Шествие с лозунгами шло вдоль Центрального парка вниз к Советскому консульству, когда к нему присоединились синодалы с хоругвями и анафемой безбожной власти. Посольские в богатых кожаных пальто на меху злорадно улыбались и щёлкали фотоаппаратами. Сердце моё заходилось от фантомного страха и от стыда за то, что протестую не на Красной площади, а в безопасном месте под охраной американских полицейских.

В 1984 году Советский Союз всё ещё существовал, несмотря на прорицания Амальрика, а сам прорицатель был уже мёртв. За четыре года до той самой даты он ехал на диссидентский форум в Испанию, спешил. Пиренеи, туман, встречный грузовик...

О предречённой дате вспомнили в Париже, в редакции «Русской Мысли» – как раз, когда тот год настал. Там собралась, по существу, та же компания, как бы по манию волхва перенесённая из Москвы: Горбаневская, чета Гинзбургов – Арина и Алик, Кублановский, Кира Сапгир... Привлекли и меня. Вот я им и выдал стишок в новогодний номер.

1984 1. Вот он, апокалиптический, по словам Амальрика, гибельный гипотетически для страны-большевика. Взял у Орвелла провидец, что в канун под этот год крах надутых представительств в прах Советы разнесёт. Но стоит Гиперборея, словно туча-монолит, наливаясь и мрачнея. А оракул где зарыт? Пусть бы – путь, но не паденье, да не сбудется оно. Сколько бедных душ на деле с ним покатится на дно! Да идёт Гиперборея просветляться на века. Да проступит Галилея на лице материка. Кровь на сиденье и на пол стекла; в горле – кинжальный осколок стекла. Много бедняга по тюрьмам терпел, многого в Мире понять не успел. 2. Ну, как не помянуть Большого Брата, когда его недрёманнейший глаз влипал в окно с огромного плаката на весь фасад, с изнанки зная нас... Но для тебя, вольняшки и придурка, рассвет бывал совсем иным чреват: гремел в окне наружный репродуктор, в башку вбивая звука киловатт. Как в 6 утра «Проклятьем заклеймённый» сквозь две подушки на ушах «Вставай!» прогаркнет, – поневоле к миллионам таких, как ты, пойдёшь на Первомай. А помнишь Ноября промозглый ветер? Ты держишь Пельше, от других отстав. «Товарищи, ряды свои проверьте», – распорядитель тянет за рукав... Почтовый ящик! От таких – подальше... Колосья колют мировой кочан. И ты полюбишь на ходу поддавших родных, с утра под мухой, заводчан. Вперёд нельзя, и напирают сзади, и выход вбок закрыт грузовиком. Что делать с Пельше? Выбросишь – посадят... И давит балерун броневиком. На отщепенца здесь идёт облава. Всё – в кумачёвой и твоей крови: и С, и Л, и В, и А, и СЛАВА на министерствах Правды и Любви.

Чуть не пропустил отметить ранее, что уезжавшая в эмиграцию Наталья потолковала приватно и со мной. И ещё до предсказанных сроков, ещё в коммуналке на Петроградской стороне, в комнате с петропавловским ангелом в окне зародился «мой Париж». Там, где голова пылала от вдохновений, а сердце щемило от безысходности, – там я, наконец, принял главное решение моей жизни, и сразу появился выход. Я положил в папку толстую рукопись всего написанного за годы, надписал её «Зияния, первая книга стихов» и спустился в метро. На пустынной платформе дождался поезда с условленным нарочным от Натальи, передал ему папку и уехал в противоположном направлении. И действительно, это имело множество сногсшибательных последствий, в их числе состоялся и «мой Париж».

Но для этого нужно было сначала обосноваться в Америке и приехать оттуда уже с синим паспортом и, желательно, с кредиткой «American Express». После встречи на рю Дарю в редакции «Русской Мысли» со всем их синклитом, тёплая компания повела меня, ошалевшего и разомлевшего от их дружества, показать «наш Париж».

И вечереющая столица охотно раскрыла нам целые россыпи своих элегических сумерек и фонарей, – все эти прославленные кафешки, лавочки, моды, эту растворённую в воздухе лёгкость и приятность от существования здесь, даже от таких вещей, как просто красивые дома и улицы, и от удовольствия шагать по ним праздно, куда угодно, вплоть до – вот это сюрприз! – до пассажа прелестниц, дразняще цепляющих взоры прохожих.

Возбуждённые соотечественники остановились отдохнуть в скверике на уютной площади, похожей на сцену маленького театра. Там было хорошо, тихо. Сами недавние парижане, мои провожатые, как и я, оживлённо обменивались возгласами об увиденном, о жизни здесь и о жизни там, о нашей новой судьбе... Но раздалась резкая сирена, и к нам подкатила патрульная машина. Ажаны! Господа, предъявите документы! С недоверием они перебирали бумаги моих спутников, но, увидев мой паспорт, отдали честь (не мне, конечно, а орлу на обложке) и укатили восвояси.

Книжка, вышедшая в Париже, подготовила мне почву для приземления, и не только в Нью-Йорке. Прежде всего, это был мой сигнал из литературного небытия во внешний Мир: Аз есмь! Об этом факте сообщила радиостанция «Голос Америки» из Вашингтона. Фрагменты из книги в виде подборок стихов были опубликованы здесь и там по русскоязычным журналам Франции и Израиля. Нью-йоркское «Новое Русское Слово» разместило на целый подвал статью Бахраха о моих «Зияниях». Пошли выступления, публикации, переводы... Казалось, вот сейчас откроются все двери и начнётся моя подлинная жизнь! Но дело оказалось сложней.

Отложим в сторону реальное, физическое выживание, все эти проблемы с языком, жильём, заработком, – возьмём одно литературное... Да, некоторые двери открывались, но далеко не все. Я признавал, что одни могли быть заведомо заперты для чужих, но другие «почему-то» демонстративно захлопывались. А почему? Да потому, что надо быть своим. Вот, например, дверь с надписью «Russian Poetry in Translation» приоткрывалась лишь на малую щель, и то с неимоверными трудностями, но тут же невидимая рука её захлопывала изнутри. А ведь путь туда казался единственно правильным, и пример предыдущего соискателя (очень успешный) это подтверждал. Но, несмотря на усилия и даже на качество переводов, результат был скромный: всего лишь несколько публикаций по второразрядным журналам, и всё... Это неудивительно, ведь их философия («их» – это тех, кто внутри) такова: «Зачем нам рыба, если есть икра?». Рыбу можно выбросить на драку собакам, да и кто будет драться? Своих поэтов, и то не читают...

Дверь с надписью «Русская советская поэзия»... Можно не затрудняться! Только для членов Союза писателей. Посторонним, а тем более эмигрантам, вход строго воспрещён.

А вот уже и не дверь, а распахнутые ворота. И надпись с ижицами и ятями: «Поэзiя Русскаго Зарубежья». Вот туда нам и дорога. Здесь пространство оказалось чётко разделено на структуры по волнам эмиграции: Первая волна (послереволюционная), Вторая (послевоенная) и Третья (диссидентско-еврейская)... И у каждого зверя – своя берлога, свои журналы, газеты, авторитеты, герои, своя компания. Я успел застать живыми все три волны – они сосуществовали во взаимном недоверии, доходящем до непримиримости.

Первые печатались в парадоксально старейшем «Новом Журнале» у Романа Гуля, автора «Ледяного похода» и воспоминаний «Я унёс Россию», а также в «Новом Русском Слове» у Андрея Седых, бывшего секретаря Бунина. И, конечно, во Франции, в еженедельной газете «Русская Мысль», – это издание считалось почётным.

Вторые тоже печатались у Седых в упомянутом «НРС», но предпочитали западногерманское издательство «Посев» и журнал «Грани».

А Третьи пооткрывали во множестве свои издания, – среди десятков назову лишь те, где я сам печатался: в Америке – «Новый американец» и «Панорама», в Израиле – «22» и «Время и мы», в Германии – «Мосты» и «Литературный европеец», во Франции – «Эхо» и «Континент», который получил репутацию главного эмигрантского журнала.

При этом Первые справедливо считали себя аристократами от литературы и презирали (несправедливо) Вторых, полагая их слишком советскими, а те так же относились к Третьим. А эти последние презирали всех остальных, называли их нафталином и жизнерадостно самоутверждались.

Были и нарушители поколенческих границ – назову Глеба Струве и Бориса Филиппова, эмигрантов из разных волн. Они в сотрудничестве выпустили бесценную библиотеку Серебряного века, сокровище тамиздата. Или дважды эмигранта Юрия Иваска. Ещё в 50-е он выпустил антологию «На Западе», куда пригласил поэтов обеих волн. Или Валентину Синкевич – она собирала в свои ежегодники «Перекрёстки» и «Встречи» поэтов всех мастей. Я тоже не хотел вписываться ни в одну из структур и потому печатался всюду.

Антагонизм существовал и внутренний, – можно назвать это явление просто соперничеством или конкуренцией. Впрочем, некоторые конспирологи (или прозорливцы) видели здесь козни Кремля по расколу внутри эмиграции. Дело в том, что в начале 70-х на Западе образовалась мощная антисоветская ось: в Америке – высланный Солженицын с его писательски-гражданским авторитетом, а во Франции – Владимир Максимов с журналом «Континент». И вот в Париже сразу после досрочного освобождения из мордовского лагеря появился Андрей Синявский (он же Абрам Терц), а при нём Марья Розанова с журналом «Синтаксис», и в эмигрантской среде начались большие интриги. Прежде всего, Синявский объявил, что с советской властью у него стилистические разногласия, и это почему-то привело в восторг читающую публику. Заметьте – не принципиальные, не моральные, не юридические, а всего лишь стилистические... И затеял острую полемику с Солженицыным и Максимовым, – политическими и литературными ретроградами, по его мнению.

А в «Синтаксисе» Розанова стала печатать двояко вольнодумствующую публицистику с матерком. Объявила себя книгоиздательницей и неожиданно предложила мне выпустить у неё «Русские терцины», прежде напечатанные в «Континенте», беря на себя все хлопоты и расходы. Я тут же согласился, о чём не раз пожалел. В течение двух лет вёрстка с тучей опечаток многократно перелетала Атлантику и возвращалась обратно, а телефонные звонки (на которые она сама кукольным голосом отвечала «А её нет») больно били меня по карману... И в результате – пшик! Впоследствии я узнал, что подобные непостижимые уму трюки она проделывала и с Довлатовым, и с Лимоновым.

Оставалось лишь ломать себе голову: почему, зачем? Возможно, она тормозила их яркие, политически острые книги намеренно, а мою и вовсе загубила. Годами раньше так же мурыжили и мариновали меня в Лениздате и Совписе... Но успокоившись, я ничего не мог придумать в ответ на свои же вопросы, кроме как пуститься в рассуждения о природе зла и о несовершенствах человеческой натуры. Буквально: взглянул окрест, и «душа моя страданьями человеческими уязвлена стала...». В самом деле, как это так получается, что писатели, интеллектуалы, властители дум и носители гуманистических ценностей столь изощрённо (а порой и примитивно) пиявят друг друга?

Нравоучительную картину на эту тему я наблюдал однажды в Лос Анжелесе, когда американские слависты собрали эмигрантов на писательский форум «Третьей волны». Рознь между писателями проявилась там особенно наглядно. Как высказался Наум Коржавин, «мы уехали для того, чтобы иметь возможность драться друг с другом», – так у нашего брата проявлялась свобода слова. Главные звёзды заведомо отказались присутствовать: Солженицын не хотел видеть Янова, своего заядлого хулителя, Бродский – ещё кого-то из участников… К хулителям Солженицына присоединились Войнович и Синявский. С Синявским рассорился Максимов, редактор «Континента», и потому не приехал тоже, как и Бродский, чьи поклонники не терпели Солженицына, а сам Бродский – Аксёнова, которому чинил препятствия в американских издательствах, но помогал Довлатову. Из-за этого Довлатов дистанцировался от меня, которого не жаловал Бродский. Не жаловал он и Сашу Соколова, которого когда-то благословил Набоков. Аксёнов бранил Мальцева, который его «обозвал» советским писателем. Коржавин попрекал Довлатова за безыдейность, Лимонов ехидничал над Солженицыным и заявил, что слагает с себя звание русского писателя.

Бобышев, наоборот, предложил всем объединяться, но только сам не знал, как и зачем. А Кузьминский, издатель антологии самиздата, ругал последними словами всех подряд. Правда, он делал это издалека: на форум его не пригласили. Не было там и двух русских парижан, Хвостенко и Марамзина, издававших эстетский журнал «Эхо». В писательских сварах они не участвовали и хотя бы за это могли рассчитывать на оправдание на Страшном суде. Хиповатый Хвост, как его прозывали и как он сам себя называл, так и пел под гитару:

А нас, а нас сперва посадят в таз потом слегка водою обдадут, И – весь наш Страшный Суд!

Но остальные писатели… душелюбы и людоведы... носители идеалов... Откуда такая злоба, неуважение к собрату по перу, к сотоварищу по общему, можно сказать, делу? Конечно, не боги, просто люди… только ещё более уязвимые, нежные, склонные к самокопанию нарциссы и алконавты, графоманиаки и честолюбцы… Кто я, чтобы судить вас – я сам такой же… Возможно, что все мы – и писаки, и просто человечки – не можем справиться с собой и мучаемся, и мучаем других не оттого только, что слабы и довлеет над нами грех прародителей, но и оттого, что слеплены все из плохого, дефектного материала, а другого у Создателя под рукою не оказалось? Поставщики подвели, смежники подкачали? Или же – нет! – это ангелы виноваты.

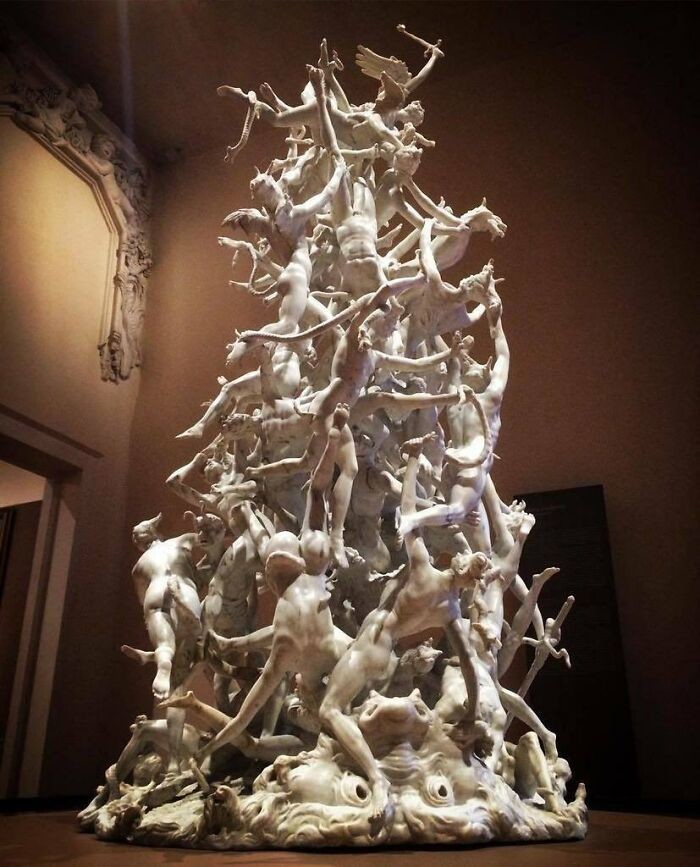

Палаццо Леони Монтанари, Виченца

Ещё до всего, до начала времён, ангелы восстали на Бога. Это и был Первородный грех. И Бог сказал Слово, и Оно материализовало мятежных и превратило их в демонов поверженных. И стало – дух и материя. Материя была тяжкая, горячая, горькая от поражения… Но это и был тот материал, который пошёл на сотворение Мира, а другого у Него просто не было. Плохой, дефектный, сопротивляющийся, он сгодился на сотворение неба и звёзд, земли и моря, зверей, рыб, цветов, рая земного и даже на венец Его творения – Адама и Еву. Они были совершенны, но порча сидела и в них. И далее через века, народы и страны мы уже сами достраивали этот мир из тех же материально-духовных элементов, – а других у нас тоже просто не было и нет до сих пор… И, глядишь, что-то получалось: книги, войны, законы, пастбища, веси и города, такие нешуточные, как Нью-Йорк, раненный террористами в самое сердце, такие всё равно прекрасные, как Париж с выгоревшей святыней или наш сдвоенный университетский городок Урбана-Шампейн, где я пишу сейчас эти заметки.

Champaign IL, февраль 2025