Часть шестая

Двум не бывать, одной не миновать:

Все будем там, откуда нет возврата.

И страшно мне друзей переживать.

Того любил, с тем ссорился когда-то,

И все стоят, как будто наяву.

И стыдно мне, что я ещё живу.

Из письма Булату Окуджаве 17.VII.1970

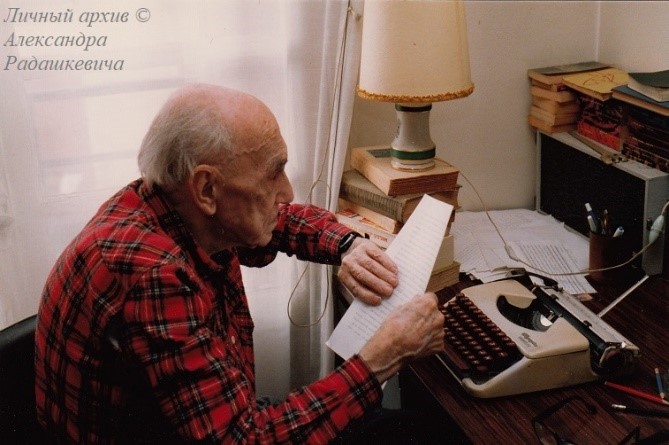

Мы продолжаем публикацию расшифровки уникальных магнитофонных кассет 1990 года, на которые я записывал рассказы старейшего русского журналиста, поэта и мемуариста Кирилла Дмитриевича Померанцева (1906–1991), бывшего моим другом и коллегой в редакции парижского эмигрантского еженедельника «Русская мысль». Они записывались во время наших традиционных субботних встреч у Кирилла Дмитриевича, жившего на улице Эрланже, дом 17-бис, в 16 округе Парижа. Начало и статью об авторе см. в № 1(9), 2015 г., продолжение: №№ 3(11) 2015 г., 2(14) и 4(16) 2016 г., и 2(18) 2017 г.

5 мая 1990 года, суббота

– Аркадий Вениаминович Руманов (юрист, журналист, меценат, коллекционер, 1878–1960. – Здесь и далее примечания А. Радашкевича) был очень красочной фигурой. В России, в Петрограде, он занимал большой пост. Но в эмиграции он жил в большой нищете, несмотря на то, что был еврей. Это даже как-то не подходило к нему. Жил в маленькой квартирке около Porte de Versailles (Версальские ворота). Это в XV округе Парижа, где жило очень много русских. Жил он недалеко от моего друга Смоленского (поэт Владимир Смоленский, 1901–1961). Познакомился я с ним, по всей вероятности, из-за этих моих литературных вечеров. Как-то он пригласил меня к себе. Я пришёл. Жил он скромно. Был женат на одной женщине, у которой был сын, не от него, но этого мальчика он усыновил. В России, в Петербурге, он был представителем самого большого издательства Сытина, и он был вхож ко всем министрам и чуть не ко всем лицам Царской фамилии. Чтобы с ним встретиться, ждали своей очереди Блок, Белый, Брюсов, Ахматова – просто ждали его приёма. А здесь, в эмиграции, как-то он не удержался, хотя он был представителем миссис Рузвельт (Элеонора, жена президента США) по еврейским делам.

Фото К.Д. Померанцева.

Он много мне рассказывал о своих приключениях, особенно за границей. Как-то ему захотелось заработать. Он знал, что ключи от Гроба Господня находятся у великого князя Александра Михайловича (1866–1933) в Париже. Это, конечно, не «ключи», это грамота, дарованная иерусалимскими властями русскому императору, подтверждающая, что они владеют гробницей Христа. И вот ему пришла в голову мысль продать эту гробницу Эфиопии, Хайле Селассие (1892–1975), который был императором Эфиопии и христианином, как и его подданные. Задумали поехать. Приехали во дворец, доложили, кому следует, что великий князь Александр Михайлович желает видеть императора и с ним поговорить. Так как это был сам великий князь, их сразу привели в приёмную. Это был большой зал с рядом стульев для тех, кого принимал император. Они сели вдвоём в первом ряду, никакого плана ещё не было, и через три минуты появились два льва. Конечно, говорит, я безумно струсил. А львы, значит, уселись около трона с правой и левой стороны. Наконец входит император. Мы встаём, кланяемся, я докладываю императору, в чём дело: мы хотели бы даровать вам как христианину, поднести грамоту, которую имел покойный государь Николай Александрович. Хайле Селассие сказал, что это подарок бесценный. Оценить его невозможно. Он даже не знает, как заплатить за такое дарование. Во всяком случае, он постарается отплатить как следует. Мы распрощались и отправились обратно в свой отель. И там рассуждаем, что же мы получим. Было решено, что две трети пойдёт великому князю, а треть мне. Это была моя инициатива. Легли спать, и как проснулись наутро, посмотрели в окно и видим: во двор этого шикарного отеля приводят мулов, с которых сбрасывают мешки... Оказалось, что соль – страшная редкость в Эфиопии, очень дорогая вещь. И ей завалили целый двор… Мы, конечно, даже не распрощались, а просто сразу (слава Богу, что был обратный билет, иначе и не смогли бы купить) вернулись в Париж. Вот первое его приключение…

После этого прошло какое-то время и великий князь Александр Михайлович написал книгу, которая называлась по-русски «Когда я был великим князем». Я говорю великому князю, что знаю знаменитого издателя Хёрста, магната американской печати, и надо эту рукопись предложить ему, и он хорошо заплатит. Поехали они к нему. Хёрст, конечно, их сразу принял. Руманова он знал ещё по Петрограду, а великий князь был великим князем. Они передали рукопись, и Хёрст спрашивает, сколько бы они хотели за неё получить. Руманов говорит: я думаю, пять тысяч долларов. Хёрст говорит: знаете, это дороговато. Пока ничего не могу сказать. Приходите через неделю, я вам дам ответ. Приходим через неделю, и Хёрст выдаёт чек на двадцать тысяч долларов. Мы: как? почему? А он говорит: очень просто. Я дал прочесть моей горничной, и она три ночи сидела, читала. А значит, любой американец будет сидеть и читать. И мы хорошо заработаем… Вот так.

Между прочим, маленький анекдот. Когда-то мы шли с ним к нему домой, по улице Вожирар, и вдруг какой-то человек, завидя Руманова, перешёл на другую сторону. А он мне говорит: Кириллушка, я совсем забыл: что я ему хорошего сделал, что он избегает меня?.. (Смеётся.) А вот ещё совсем маленький рассказ. Он всех знал. Дружил с Розановым (Василий, религиозный философ и публицист, 1856–1919). И вот, рассказывает, как-то мы беседуем с Розановым, и он мне говорит: «Аркадий Вениаминович, а вы слышите? Ведь над нами шелестят ангельские крылья…» Это я запомнил. Уж сколько теперь прошло? Я так думаю, это было в 46-м году, прошло лет сорок. Многое выветрилось из памяти, и я всё-таки не прощаю себе, что не попросил, чтобы он рассказал о своих беседах с Блоком, с Ахматовой, с Пастернаком… Он всех их великолепно знал.

12 мая 1990 года, суббота

– Дася Шаляпина (1921–1977) была любимой дочерью знаменитого артиста. Я очень хорошо знал её, знал её мужа, графа Петра Шувалова (1906–1978), который был американским полковником и который, кстати, не любил, когда его называли графом, потому в Соединённых Штатах графов нет. О них я расскажу как-нибудь отдельно. Сейчас же я попрошу Сашу Радашкевича прочесть «Об искусстве Шаляпина», т.е. ту запись на магнитофоне, которую я сделал под диктовку самой Даси.

Александр Радашкевич (читаю): «О театральных нравах отца много писали. Ещё больше рассказывали. Вокруг его отношений к артистам, хористам, музыкантам, театральным деятелям сложились целые легенды. В них много правды, но и столько же фантазии. Каждый рассказывал на свой лад, нажимая на те из педалей, которые казались ему наиболее выразительными. Расскажу несколько эпизодов и я из того, что видела сама, и из того, что рассказывали мамуля и сёстры. Всё же будет из первых рук. Директором театра в Монте-Карло был некий Рауль Гинзбург, милый человек, большой приятель отца. В театральном мире он считался очень важной личностью, хотя по внешности напоминал Полишинеля: маленький, круглый, с круглым носом. Он часто у нас завтракал и обедал, и я его очень хорошо знала. С самым серьёзным видом он меня уверял, что он – Калиостро и даже Наполеон. Разумеется, никто об этом не догадывается, но он, Гинзбург, знает это досконально. В предыдущем воплощении он был Наполеоном, перед этим Калиостро и ещё раньше – Нострадамусом. И вот однажды, в директорство Гинзбурга, отец пел в Монте-Карло, точно не помню – то ли Дон-Кихота, то ли Сальери. На премьере присутствовал проживавший в то время в Монако шведский король, теннисист, Густав V (1858–1950). Дирижировал же теперь знаменитый на весь мир, но тогда лишь блестяще начинавший карьеру Фистуляри (Толли), двадцати с чем-то лет молодой человек. Наверно, он очень волновался, тем более что не мог не знать про театральную строгость отца. А тут ещё в придачу шведский король. Но первый акт прошёл вполне благополучно и должен был придать бодрости молодому дирижёру. Но случилось как раз наоборот, и во время второго акта Фистуряри вдруг застыл, так ни с того, ни с сего, с дирижёрской палочкой в руке, словно его мумифицировали. Остановились и музыканты, наверно, решив, что так и полагается, что Фистуляри придумал какой-то новый трюк. А в зале король, свита, публика и полнейшая тишина. А отцу как раз надо было петь соло. Он посмотрел, видит, что ничего не действует, и вдруг, словно так и полагалось, подошёл к оркестру, стал им дирижировать и петь свою арию. Всё сразу оживилось, запело и заиграло, как будто ничего и не произошло. Один лишь Фистуляри продолжал стоять, а отец дирижировал и пел, пока тот не пришёл в себя и не начал управлять оркестром. Кстати, совершенно замечательно. Восторгам и аплодисментам не было конца. Когда же спросили короля, как ему понравился спектакль, он ответил, что очень, что ни разу в жизни он так не забавлялся, как в этот раз. А Гинзбург за кулисами чуть не умер от разрыва сердца.

В том же Монте-Карло отец как-то пел Сальери. И вот, за несколько минут до выхода на сцену, заметил, что кружева на костюме были ненастоящими. Относился же он к театральным костюмам с предельной требовательностью и требовал, чтобы всё было настоящим и никакого эрзаца. И вот ему подсунули фальшивку. Уже начали поднимать занавес, а отец на своём: «Не буду в фальшивых кружевах. С фальшивыми кружевами петь нельзя». За костюмами следил Михаил Шестокрыл-Коваленко. «Фёдор Иванович, публика ждёт, надо выходить!» «Не пойду. Ухожу. Вон отсюда!» Бедный Михаил подбежал к двери и заслонил её своим дрожащим телом. «Не пройдёте! Не пущу!» Во что бы то ни стало надо было заставить отца надеть злополучный костюм. А он расходился всё больше и больше и наконец, размахнувшись, хотел ударить бедного Михаила. Но тот был маленьким и юрким, успел отскочить, а отец со всего маху угодил в дверь, наверно, сделав себе очень больно, так как тут же пришёл в себя. На шум прибежал Гинзбург и, увидев, в чём дело, бросился на колени и завопил: «Федя, ради Бога, пой!» И валялся в ногах до тех пор, пока отец не пошёл петь. Так окончился «кружевной» скандал. Отец арию спел, но, вернувшись в ложу, велел Михаилу тут же выбросить вон злополучный костюм.

А в Америке случилось совершенно обратное. Отец пел Дон Базилио (опера Дж. Россини «Севильский цирюльник») и подчёркнуто щеголял торчащим из кармана грязным носовым платком. Кажется даже, для большей убедительности несколько раз вытягивал его из кармана и делал вид, что сморкается. На следующий день во всех газетах: «Неужто Шаляпин не имел возможности хоть для сцены иметь чистый носовой платок?» Один в то время очень известный театральный критик даже писал: «Шаляпин был более чем замечательным, и Шаляпин превзошёл самого себя. Но как же он не обзавёлся чистым носовым платком? Какое неуважение к публике. Разве она не достойна чистого носового платка?» Читая рецензии, отец даже не возмущался: «Бездарные лошади. Шаляпин может купить чистый носовой платок, а вот Дон Базилио, наверно, не мог».

Как-то в Ля Боле (город в Бретани) (мне, наверно, было года три), мама (Мария Валентиновна), надевая на меня туфли, заметила, что они вроде бы жмут. Она взял туфлю, дала её мне и сказала: «Поди к папе и скажи, что ножка выросла». Конечно, сразу же купили другие, а эту, ставшую мне маленькой, отец взял себе и никогда с ней не расставался. Она превратилась для него во что-то вроде амулета. Сплющенной он её носил в бумажнике, и вот однажды в Нью-Йорке туфелька пропала, осталась в бумажнике, каким-то образом забытом в такси. Что было! «Опять без туфельки не буду петь! Поступайте, как хотите. Без туфельки во время концерта непременно что-нибудь случится». Слава Богу, поднявший всех на ноги Юрок (Сол, американский импресарио Шаляпина) туфельку как-то достал, и концерт состоялся.

Для меня отец как бы был двумя разными личностями. На сцене одной, в жизни другой. Когда я смотрела «Бориса Годунова», существовал Борис Годунов, а не мой отец, Фёдор Иванович Шаляпин. Я ни на минуту не задумывалась над тем, что происходит игра и что играет, создаёт её мой отец. Когда умирал царь Борис или Дон-Кихот, я горько плакала. И жаль мне было не отца, а царя Бориса и рыцаря Дон-Кихота. Если бы даже случилось, что на сцене кто-нибудь из них по-настоящему умер, я не знаю, пришла бы мне сразу мысль, что это, в сущности, умер отец. И в этом-то и состояло его искусство. Потому что для него, для Шаляпина, не существовало ни смещения, ни перевоплощения. Они существовали для публики, но для того, чтобы публика поверила в реальность Бориса или Дон-Кихота, а он, Шаляпин, всегда должен был быть на чеку, контролировать свой малейший жест, каждое движение, всегда оставаться Шаляпиным и никогда не забывать, что он только играет роль. А роль это – его выдумка. Реальность же – он, играющий роль. Таковым было его искусство. Сколько раз я слышала, как он учил актёров: «Если хотите стать хорошими актёрами ради всех святых не переживайте свою роль. Часто пишут: ах, как он замечательно играет, как он глубоко переживает свою роль. Всё это вздор, и дело обстоит как раз наоборот. Если актёр действительно хорошо играет, это значит, он хорошо понимает роль, контролирует свои движения, не забывается, не переживает. Никогда не следует переживать. Могут случиться настоящие катастрофы. Начнёшь рыдать, а платка нет, да и грим может потечь. Будешь изображать насморк, потечёт нос, а платка опять нет. Сморкаться не во что. Во рту будет полно соплей, и петь нельзя. И так далее, и так далее. А что случится, если, изображая дуэль на шпагах, войдёшь в раж? Можно по-настоящему партнёра убить или ранить. Кстати, так однажды и случилось с отцом. Он рассказывал, как ещё в России, в одной из таких сцен, его партнёр так вошёл в роль, так её переживал, что по-настоящему пырнул его шпагой.

Совсем другим переживанием было видеть отца за сценой, в его уборной, в театральном костюме и с блестящим от пота и грима лицом. Впечатление создавалось незабываемое. Здесь уже не существовало ни Бориса, ни Дон-Кихота, и реальностью была театральная фикция, тот другой мир, тоже не повседневный, но столько же ощутимый, которому тоже ведь принадлежал отец. Он меня прижимал, обнимал, целовал, и от него несло табачным перегаром, потом и театром. Я еле сдерживалась, чтобы не вырваться и не убежать, незаметно вытираясь чем могла. Но вместе с тем это было не то неприятное чувство, с каким я целовала его по утрам. Примешивалось что-то другое, не только отталкивающее, но и приковывающее. Было что-то настоящее в этом чувстве, даже страшное и поэтому завлекающее. Быть может, мне передавалась часть отцовских переживаний, быть может, действовала эта совершенно особенная, непередаваемая атмосфера театральных кулис, их специфический кулисный запах. Кулисы вообще замечательно пахнут – костюмы, грим, пот. Такого нигде больше не встретишь. Вот и пароход, у него ведь тоже незабываемый запах. Даже теперь, спустя целую жизнь, ведь у меня тридцатилетний сын, когда теперь мне случается попадать за кулисы или на пароход, я сразу проваливаюсь в детство, в Монте-Карло, в Лос-Анжелес, в Нормандию, в какой-нибудь там Нагасаки... Всё это незабываемые запахи, неумирающие картины».

2 июня 1990 года, суббота (последняя запись)

– Целый период моей жизни, примерно с половины 50-х годов до 70-х, я часто ездил к такому писателю (он называл себя писателем) Крымову Владимиру Пименовичу (1878–1968). Это был совершенно особый человек, особое явление. Старообрядец, точнее старовер, он родился в бедной семье. Когда я с ним познакомился, это был приблизительно 56-57-ой год, он уже ничего не видел, был слепой. Он уверял, что одна из причин его слепоты была та, что он родился в бедной семье и чуть не до десяти лет жил в какой-то каморке, где не было даже окна, сплошная темнота. Но я знаю от других знакомых, что это совсем было не так. Просто у него была сильная катаракта, ему сделали операцию и сказали, чтоб он не двигался. Было это 70-80 лет назад… Но он считал себя всех умнее, сбросил повязку, у него что-то лопнуло, и он перестал видеть…

Познакомился я с ним очень просто. Я тогда жил у моего двоюродного брата, точнее у его жены Брянской, урождённой Хохловой, дочери знаменитого министра внутренних дел. После смерти мужа, т.е. моего двоюродного брата, Брянского, у неё оставалась квартира из трёх комнат в Rueil-Malmaison, и она мне предложила переехать к ней, на тех условиях, что она отдаёт комнату даром, а я буду готовить. Я умел готовить и согласился. Она, как ни странно, преподавала русский язык. Знала немецкий, французский и английский, и одно время читала Крымову. Крымов нанимал себе кого-то вроде секретарши, которая к нему приходила, и те газеты, книги, которые его интересовали, она ему читала. Но в то время была уже какая-то другая…

Рюэй-Мальмезон находится примерно в 12 километрах от Парижа, как и Шату, и они разделены Сеной. Когда переходишь мост, с одной стороны Рюэй-Мальмезон, где жила моя двоюродная сестра, Анна Алексеевна Хохлова, а с другой стороны жил Крымов. Она меня с ним познакомила, я начал к нему приходить, и как-то я сижу у него, и его жена, Ловянова Берта Владимировна (очень милый человек, но совершенно покорённая им; он был для неё божеством), говорит: «Кирилл Дмитриевич, знаете, у нас пустой весь третий этаж. Хотите, переночуйте у нас, а завтра поедете. Я вам там всё устрою». Я остался, и постепенно вышло так, что приезжал к ним в пятницу после обеда часам к 4-м или 5-ти в Шату и оставался ужинать у них, потому что она считала этот день своим выходным днём.

Шату, 1959 г.

Карьера Крымова… Конечно, он был по-своему очень талантливый человек. Во-первых, при всех своих недостатках и презрении к бедным (он их просто презирал и считал, что это не люди), он был порядочный человек, т.е. не был жуликом. Когда кончил гимназию, он поступил в Московский университет и его целью было разбогатеть. Для этого он обзавёлся хорошими друзьями, знакомыми из университетского круга, и в дальнейшем, с 1907-го до начала 1917-го, издавал такой фешенебельный журнал «Столица и усадьба», который все знали. Это был такой журнал красивой жизни. Он выходил и во время войны, так как Крымов считал, что его журнал должен отвлекать людей от тяжёлой жизни. О войне, о всех событиях там ничего не писалось. Но чем он был интересен и покупался очень многими: в «Столице и усадьбе» описывались имения знаменитых русских людей – Шуваловых, Трубецких, Орловых-Давыдовых, и все они подписались на него. Журнал шёл блестяще. Крымов редактировал, он был очень хорошо издан, и там даже были первые цветные фотографии. И единственно, что напоминало о войне, – там было несколько очень хороших фотографий, на целую страницу, дочерей Государя в форме сестёр милосердия, работавших в лазаретах. И, конечно, журнал посылался Государю…

Так я там и устроился. Меня устраивало тем, что у меня наверху было две комнаты. В одной я спал, в другой раскладывал свои книги. У него в Шату была вилла 3000 кв. метров – земля и особняк в три этажа. На первом была огромная гостиная. Передняя была очень большая, и около неё была третья комната, в которой находились две пишущие машинки – французская и русская. Это очень меня устраивало, потому что я тогда писал свои статьи… Постепенно, как, я не знаю, Крымов познакомился с издателями одной из самых больших газет в России «Новое время», которую редактировал Алексей Суворин (1834–1912, журналист, издатель, писатель) и «Русское слово», которое издавалось в Москве, а «Новое время» – в Петербурге. И благодаря этому и своему журналу, Крымов перезнакомился со всеми. Видя, что он человек честный и довольно предприимчивый, Суворин послал его в Соединённые Штаты, подыскать новые типографские машины, и в Южную Америку, чтобы покупать там бумагу. Но он там сделался представителем фирмы каучука, которая делала калоши, и, когда произошла революция, он уже был довольно состоятельным человеком. Когда, как говорится, запахло жареным, он за три дня до революции уехал в Германию. Там он быстро наладил торговлю немцев с Советской Россией. Благодаря этому, он познакомился с советским консулом, по-моему, Ройземаном, и даже с ним в какой-то степени подружился… Ты знаешь, что немцы сделали много закупок в Соединённых Штатах, в России и распространили слухи, что они по векселям платить не будут. Но Крымов, через Ройземана, знал, что они заплатят, и начал скупать за треть стоимости эти векселя. Скупил на несколько миллионов, и у него образовался капитал миллионов в десять. В 37-м году он переехал из Германии в Париж, и это тоже довольно забавно… Они, Крымов и его жена Берта Владимировна, сняли целый вагон. И в этом вагоне он перевёз всю свою обстановку, а Берта Владимировна перевезла своих кур, которых очень любила. Злые языки говорили, что она их взяла потому, что они наглотались золотых монет. Но это просто чепуха… Первое время он жил в Париже в гранд-отеле около Оперы. Сыну великого князя Андрея Владимировича (1879–1956) Владимиру (светл. кн. Романовский-Красинский, 1902–1974, сын вел. кн. Сергея Михайловича и Кшесинской, усыновлённый вел. кн. Андреем Владимировичем; по др. источникам – сын Николая II и Кшесинской), который занимался развозкой вин на велосипеде, он поручил найти себе виллу в самом шикарном предместье Парижа, и эту виллу в Шату нашёл Вова (все звали его Vova de Russie). Крымов познакомился с великим князем Андреем Владимировичем и его женой, знаменитой балериной Кшесинской (Матильда, 1872–1971), у которой тогда была балетная школа. Я помню, что однажды во время обеда явились великий князь Андрей Владимирович и Кшесинская. Причём меня поразило, что Кшесинскую он называл по имени, а великого князя он называл просто «князь», хотя нормально к нему надо было обращаться «Ваше Императорское Высочество». Но так как они жили довольно скромно и трудно, то не брезговали даже Крымовым.

Крымов тогда уже делами не занимался. Решил, что довольно, денег ему хватит. Как-то он мне сказал: «Если так жить, как мы сейчас живём, мне хватит на 85 лет». А ему было уже 80 приблизительно, а Берте Владимировне было 90. У него я познакомился с целым рядом довольно интересных людей. Приезжал к нему всегда, обедал или ужина, Тхоржевский, литературовед (Иван, поэт и переводчик, 1878–1951), приезжал социал-демократ Николаевский (Борис, 1887–1966), довольно известный, собиравший документы времён революции. Познакомился с профессором Пеленко, который преподавал на высших женских курсах в Петербурге, познакомился с таким Романовым, который работал в русской контрразведке при Гестапо, к которому приезжал Алексей Толстой и Куприн в Германии. В то время Куприн уже уехал в Советский Союз. Про него рассказывали очень интересный анекдот. Когда он вышел из поезда с двумя чемоданами, он опустился на колени и поцеловал русскую землю. Когда он встал, чемоданов уже не было…

Крымов написал около десяти книг. Все они были изданы у него в Шату. По всей вероятности, он был огромного мнения о себе, потому что одну свою книгу он, не стесняясь, начинает с того, как его выгнал Лев Толстой. А дело было так. Когда он закончил университет, то захотел познакомиться с Толстым и добился у него приёма. Он явился и начался разговор, короткий, как он мне сказал, продолжался около пяти минут, в течение которых Толстой спросил его: «А верите ли вы в Бога?» Крымов сказал: «Нет». Тогда Толстой ему сказал: «Пошёл вон, дурак!»

А. Р.: Этого нет в книге (сборник мемуарных очерков «Сквозь смерть»), Кирилл Дмитриевич…

К. П.: В книге есть, но нет этой последней фразы.

А. Р.: А Бердяев?..

К. П.: А с Бердяевым (Николай, религиозный и политический философ, 1874–1948) было вот как. Это было не при мне, потому что я Бердяева видел всего два раза в жизни, на его лекциях. На одной из них он говорил о свободе, потому что его «конёк» – это была тема свободы. Помню только, что я к нему подошёл и сказал: «Николай Александрович, вы сказали, что Бог властен над бытиём, но не властен над свободой. Я позволю себе скромно с вами не согласиться. Если он Бог, то он властен над всем. Он может даже сделать бывшее небывшим, что отрицал Фома Аквинат». Бердяев пожал плечами, сказал: «Молодой человек, приходите ко мне. Мы об этом поговорим». Но через две недели я узнал, что Бердяев скончался… А у Крымова с Бердяевым было так. Он приехал, начался разговор, и он сказал, что он человек верующий, верит в существование Иисуса Христа, верит в Евангелие. И, когда он это сказал, Крымов ответил: «Ну, тогда нам с вами не о чём разговаривать». Вот какой это был человек…

Помню, как в Париж приехал некий Зильберштейн (Яков Самойлович, 1905–88). Он издавал всем известную в Советском Союзе (думаю, даже и тебе) серию «Литературное наследство», по-моему… Крымов интересовался новыми людьми, говорит: «Кирилл Дмитриевич, приведите ко мне как-нибудь Зильберштейна». Я с ним (не помню, как его зовут) был в довольно хороших отношениях, даже есть какая-то книжка с его дарственной надписью. Мы приехали… Крымов сидел за своим письменным столом, старинным, очень большим, со множеством ящиков. В одном были сигары, в другом медные деньги, каждый имел своё назначение, и он уже знал их наощупь, где что лежит. Берта Владимировна (которая, между прочим, была прекрасной хозяйкой; когда я их знал, у них уже не было повара и прислуги) готовила сама, готовила великолепно… Мы сидели, и Зильберштейн говорит: «Владимир Пименович, вы где-то писали, что были хорошо знакомы с Горьким». «Да, был. Даже гостил у него на Капри одно время». «А у вас есть его письма?» «Да, есть… Вот они» «А не можете ли вы одно письмо пожертвовать родине?» Тут Крымов вскочил: «Вон отсюда! Что?! Вы меня ограбили, выгнали, забрали всё, что у меня было, мой любимый журнал, что я издавал… И вы приходите у эмигранта клянчить? Вон отсюда!..» В это время вошла Берта, и кое-как уладили это дело…

У него много кто бывал. Без меня приехала Марина Цветаева, которую он выгнал, потому что она была с сыном, и Крымов закричал: «Терпеть не могу детей! Пусть эта бездарная баба ко мне больше не приезжает». Вот его мнение о Цветаевой… У него же я познакомился с очаровательной женщиной, очень милой, бывшей женой Ходасевича Рындиной (Марина Эрастовна, первая жена). От него она ушла к Маковскому (Сергей, издатель журнала «Аполлон»). (Далее идёт небольшой рассказ-повтор о знакомстве с М. Боди и профессоре П. Паскале. См. предыдущую часть.)

Таким образом, я с 1957 года каждую пятницу приезжал туда, к Крымовым, и там оставался (на выходные дни). Ещё для меня это было интересно, потому что одно время я знал довольно хорошо Шувалова (см. выше), который был таким фиктивным хозяином «Русской мысли». Ему по бумагам принадлежало 85% акций «Русской мысли», и как ближайший друг нашего первого редактора Водова (Сергей Акимович, 1889–1968, гл. редактор 1955–1968), а потом Шаховской (Зинаида Алексеевна, 1906–2001, литератор, журналист, мемуаристка, гл. редактор 1968–1978), он часто к нам приезжал. И как-то он мне сказал, что им хотелось бы переехать. А жили они в Марли. Это тоже предместье Парижа, недалёкое, но к нему очень трудное сообщение, а к Шату было 12 минут поездом и 5 минут пешком. И в это время я как раз узнал, что соседняя (к Крымовым) вилла сдаётся, и разделял их просто заборчик, через который можно было перелезть. Они её сразу сняли, и там я уже познакомился с Дасей Шаляпиной, с которой в течение шести-семи лет нас связывала настоящая большая дружба, и под конец их жизни в Шату у Шувалова явилась мысль: Кирилл Дмитриевич, говорит, а пускай Дася вам наговаривает на магнитофон о своём отце, потому что то, что она знает, никто не знает. А потом мы это хорошо продадим «Ридер дайджесту». Я в то время по субботам у Крымовых делал весь политический раздел «Русской мысли»… Дася мне рассказывала об отце недель десять или пятнадцать. В общем, она успела мне рассказать вплоть до его кончины, которую она описала очень трагически…

Шаляпин купил дом на авеню д’Эло, это между Этуаль (площадь Звезды, с Триумфальной аркой) и Трокадеро (площадь с фонтанами и смотровой площадкой напротив Эйфелевой башни). Когда отец умирал, она держала его руку и следила за пульсом и каким-то аппаратом медицинским. А в это время французское радио не нашло ничего лучшего, чем передавать «Смерть Бориса». Так что нам, говорит, пришлось закрыть наглухо все окна. Вся лестница была полна журналистами, которые лишь ждали момента, когда объявят, что Шаляпин скончался. Лечил его доктор Абрами (Пьер, профессор, личный врач Шаляпина), который в то время считался мировой знаменитостью. Но уже Дася и все знали, что это конец... За пять минут до кончины отец, как она всегда про него говорила, как-то пришёл в себя и увидел всю семью: жену, своих двух сыновей и дочерей (кроме одной, Ирины, которая жила в Советском Союзе и с которой он поссорился). Взглянув на них, он обратился к своей жене: «Маша, ведь после моей смерти они разграбят тебя!..» И через минуту скончался. Да… Я уже говорил тебе на магнитофон, что от неё же я узнал эту знаменитую фразу Шаляпина, которая много значила. Все говорили, что Шаляпин тоскует о России, что Шаляпин без России жить не может. Дася говорила, что это всё совершенный вздор. И когда Горький, кажется, в 32-м или 33-м году написал ему: Фёдор, можешь возвращаться, тебя примут как большого человека, как национального героя и великого артиста, и ты заживёшь, как раньше. Он Горькому в ответ кратко телеграфировал: «К этой сволочи ни живым, ни мёртвым»…

(Тело Шаляпина на «перестроечной» волне было перевезено с парижского кладбища Батиньоль в Москву в 1984 году и погребено на Новодевичьем кладбище. При этом его жена, Мария Валентиновна, была оставлена в могиле.)

Это последняя запись. Кирилл Дмитриевич скончался 5 марта 1991 года. В мае этого года в Санкт-Петербурге, в издательстве «Русская культура», вышло собрание его сочинений в одном большом томе, «Оправдание поражения», которое я составил и подготовил для печати 25 лет назад.

Париж, конец 1980-х.