Терновский Евгений Самойлович, родился в городе Раменское в 1941 году. В 1960-61 гг. учился на заочном отделении института иностранных языков, откуда был исключен по религиозным причинам. Работал грузчиком, санитаром. Изредка помещал переводы и статьи в советской прессе. С 1973 г. публикуется на Западе в эмигрантских журналах. Эмигрировал в 1974 г. Работал в газете «Русская мысль», был ответственным секретарем журнала «Континент». Закончил высшее образование в Кёльнском университете. Преподавал в университетах Страсбурга и Лилля (степень доктора литературоведения – 1985). С 1995 г. стал писать в основном на французском языке. Автор многочисленных романов, повестей и эссе на русском и французском языках. Умер 4 ноября 2023 г. в Париже.

Так назывался один из самых необычных фильмов, которые я смотрел в Америке. Он явно нарушал каноны Голливуда: был трогателен без сопливости и повествовал не о путях к успеху, не о прижизненных наградах для смелых и упорных, а о совершенно противоположном – о забытых и при этом подлинных поэтах прошлого. О мёртвых поэтах... А точнее – об отзвуках их строчек и образов в текущей жизни нового поколения, «младого и незнакомого», с головой погружённого в собственные дела и делишки. Но некоторые, более чуткие из этого племени, всё-таки замечают, что сквозь шум витальной суеты бывают слышны вести об иных, крупных смыслах земного существования. И те, кто умеет их распознать, останавливаются вдруг посреди дневных занятий, вперив глаза в пространство, а потом совершают необъяснимые поступки. Это им подают сигналы те самые мёртвые поэты...

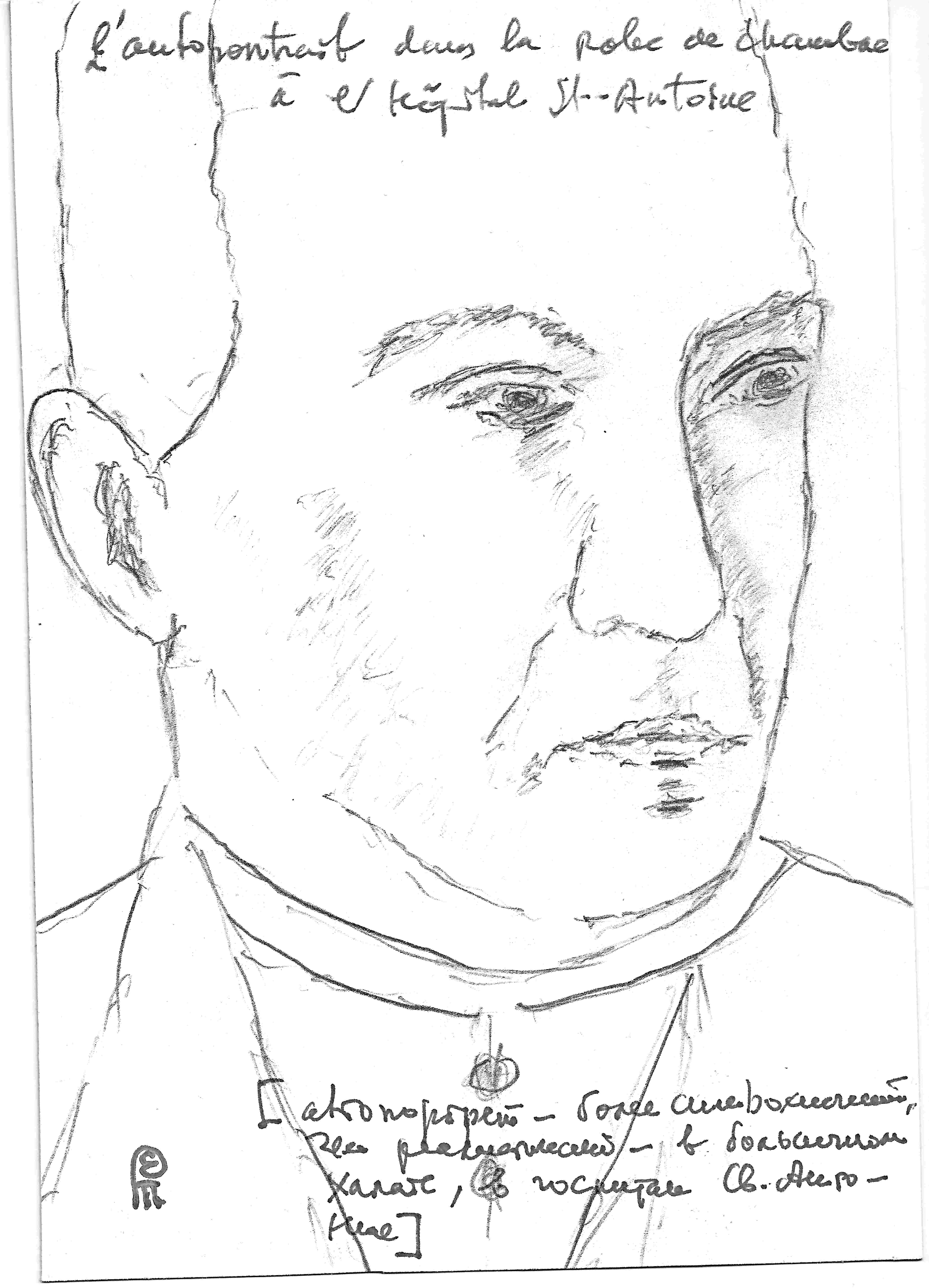

4-го ноября 2023 года их тайный орден пополнился ещё одним соискателем звучащей тишины. В более или менее комфортабельной палате парижского госпиталя св. Антуана скончался писатель Eugene Ternovsky, блестящий стилист, чьи цитаты украшали текущий выпуск Словаря французского нормативного языка. Русский эмигрант и писатель, он вступил в иноязычную литературу в пограничной области, опубликовав исследование «Pouchkine et la tribu Gontcharoff» («Пушкин и род Гончаровых»), основанное на такой тонкой материи, как изучение текстов писем пушкинских родственников и знакомых, которые сообщались между собой, конечно же, по-французски, и в особенности на такую деликатную тему, как дуэль поэта. Вылавливая стилистические нюансы и различия в том, как писали русские дворяне и коренные французы, он выстроил свои догадки об истинном авторе подмётного письма, то есть о тайном виновнике всей интриги, закончившейся столь трагически, и, кажется, выявил его имя. Это был впечатляющий дебют! За ним последовали эссе о Флоренском и Флобере, о Данте «Светозарный» («Lucisator»), а затем и проза – образная, яркая, полная словесной игры в духе и стиле набоковского преемника, русскоязычного кудесника прозы Евгения Терновского, но на французском языке: романы «Тромплей», «Свадьба в чёрном» («Noces en noir»), «Маскарон», «Встреча в изморось» («Recontre dance la bruine»), «Тезей», «Спираль»…

Смерть застала его в начинающийся разгар известности и, что ценил он превыше всего, обозначила его присутствие в великой французской культуре – это был благоприятнейший момент для начинающего писателя, который пришёлся, увы, на последнее десятилетие его жизни, – был он уже немолод. Дело в том, что на этом этапе закончилась последняя из его инкарнаций, а до неё он уже полностью состоялся в эмиграции как русский прозаик, рассказчик и романист, но громкого признания, как того заслуживал, не получил. Может быть, это была одна из причин его ухода в иную культуру. Впрочем, русскоязычный дебют Терновского (повести «Приёмное отделение» и «Странная история», основанные на опыте работы санитаром в советских больницах) был замечен эмигрантской критикой, а в переводе на немецкий получил многие похвалы и даже сравнение с повестями Достоевского. Но многостраничный роман «Кудесник» встретил кислосладкие отзывы критиков, увидевших в нём подражание набоковской «Лолите». Здесь за него хочется заступиться. Как бы то ни было, а называть имитацией стремление к высокому образцу нельзя, тем более, что и сам образец не избежал подобных обвинений. Да, стилистическая и даже сюжетная параллель с Набоковым, оглядка на него прочитывается и в «Кудеснике», и в «Портрете в сумерках», – но оглядка порой дерзкая и состязательная. Для доказательства можно, например, проделать такой умственный эксперимент: значительно омолодить Гумберта Гумберта, а Лолиту, наоборот, сделать постарше. Конечно, при этом пропадёт сюжетная изюминка или, скорей, клубничка, зато останется любовная драма: тот же треугольник, но не с испорченным ребёнком, а с самоупоённой красавицей и влюблённым в нее мужем, с нечестным соперником, с интригами, обманами, с болью утраты и, главное, с глубоким читательским состраданием к униженной и оскорбленной жертве. Вот этой «достоевской» составляющей терпеть не мог Набоков. Но как раз она кажется мне достоинством и живым нервом романов Терновского, иначе говоря – залогом их изначальной непридуманности. При этом словесное мастерство играло и кипело в его прозе, перехлёстывая через край.

Здесь мы подошли к самой сути творческой личности Терновского: изначально этот русский, а затем и французский интеллектуал и романист был поэтом и таковым оставался до конца дней. Причём, русским поэтом. А это значит, что он имел ранимый, нестандартный характер, искал себя в мире и взывал к справедливости, за что был изгнан сначала из семьи, а затем и из страны. Вот как родина провожала своего неприкаянного словесника на вечную разлуку.

ТАМОЖНЯ …С бумагами возится сбир, и страшная мысль, что Сибирь окажется ближе таможни... ...Стою, словно ветхий Адам, скрывать не пытавшийся срам, ни срамно постыдную щёлку, покудова пальцы «ребят» мне яростно грудь теребят, подмышки или мошонку. Час битый продлился осмотр. Парад оскотиненных морд, отродье, отребье бандитье. Таможенник весел и зол: – Считайте, что вам повезло. Ну, ско-ре-нь-ко проходите! Свобода, единственный дар, что эсэсэр мне отдал тюремной стены обонпол. От пасти гиен ускользнул, но в адскую эту казну не дал ни рубля, ни обол.

Такой грубый «шмон», такой «пендель» на прощанье могут припомнить и другие эмигранты. Но каков же при этом словарный запас имелся у нашего филолога: сбир, обол, обонпол — редкие, книжные слова... И – какая редкая сила духа нужна, чтобы после этих травм, пройдя неизбежный культурный шок и душевную перестройку в эмиграции, вспомнить о родных местах с миром и благодарностью:

РЕКА БЛИЗ РАМЕНСКОГО Овальный пруд в лесу, как диск из малахита. Вся в бусах бузина, и в небе свет блакитный, спиреи кружева. Прошло немало лет, но помню тот оазис, где дней моих река скользила и скрывалась, — и до сих пор жива... От речки – до реки! Не утонул, не выбыл, неопытный пловец, но выбрался и выплыл без лодки и весла. И та река, что мне могилой чуть не стала, проникла в вены мне, покрыла тенью тала и к Рейну унесла...

Но и на берегах Рейна или на набережной Сены его сердце умиротворяется воспоминанием о когда-то пережитом «космическом мгновении». В стороне от советского красного мегаполиса и от его рычащего атеизма, в подмосковной действующей церквушке на поэта нисходит тихий и кроткий свет.

ПОВЕЧЕРИЕ Дм. Б–ву Не достигнет слуха державный гул и закат задёрнут завесой чёрной. Киноварью пишется на снегу Свете Вечерний. Город исчезает, и даже вне храма заструилось чистое время, словно пламя свечки и облик над ней – «Отче Андрее!» ...Трисвятое спето и спет кондак. Свечки попритухли, шаги затихли. Тлеет пред иконой огненный знак твой, Византия. И когда из храма – во тьму, то снег всё ещё лилов, покрывает паперть, лёгок и скользист – чтобы проще несть веру и память.

Мне кажется, что здесь воссоздано удивительное духовное настроение, уютная согретость души в её заединстве со всем человечеством и всей вселенной, равно покоящимися в объятиях Бога. Такое бывает у верующих после Божественной литургии. Это чувство передано в стихотворении прежде всего на редкость изысканным ритмом, заимствованным и преображённым из метрики античных поэтов.

Действительно, если проза Терновского выделяется яркими пятнами поэтических тропов, живописных эпитетов и словесной игрой, то его стихи скорее отличны ритмическими находками и необычной строфикой. А их содержание наполнено тем, что прежде всего поражает свежий взгляд эмигранта в Европе – богатством культуры, произведениями изящных искусств, артефактами быта и ухоженностью ландшафтов. Он путешествует, изучает, записывает. Это видно и по названиям его стихотворений: «Часовня в Коррезе», «Кладбище Монмартра», «Чёрный лебедь на прудах Батиньоля», «Луара и Лаура», «Близ Карантека», «Ветер Вандеи» и прочая, и прочая. Но это не туристская поэзия и не мгновенные селфи на фоне Европы, это попытки вживания в её почву, попытки прочтения её культурного кода. И в результате ему удаётся написать такой вот классический опус со взглядом «над схваткой» – и над историей – в вечность:

ВОЛНЫ Рой облаков, как за ярусом ярус, Ветер – то ропот, то грохот и ярость. Скажешь – здесь воины, а не волны! Битвы, баталии, схватки и войны – нет в них конца и не сыщешь начала, днём усмиряются, бьются ночами... ...Ни пораженья, ни отступленья: чуждо смертям черноводное племя. Ночь и маяк. И под белою башней воины-волны в борьбе рукопашной.

Не отзываются ли в этих строчках «волны морские» русского европейца Тютчева, не вспоминается ли мандельштамовское «волна волной волне хребет ломая»... Что ж, это – благородные отзвуки! А вот – стихи о другой, личной борьбе за существование. За существование души, свободы, себя в литературе, в поэзии... Они – о тех, кто был «духовной жаждою томим» на сухопутье советских дорог, в сухомятке идеологической пайки, кто не только не сдался сам, но поддержал других, таких же страждущих по вольному слову.

ПОЭТЫ 60-Х ГОДОВ Гениальные, нищие, вечно пьяненькие, проводили вы юность в пивных и в панике. По судьбе и в поэзии – братья сводные. В несвободной стране – но всегда свободные. Вы по жизни шли, как идут по лезвию. Как в монашеский скит, вы вошли в поэзию. От стихов и зелья зеленолицые, опасались соседей больше милиции... ... Вы искали сверканье строки адамантовой у Цветаевой, Хлебникова и Ахматовой, пировали с Державиным, пили с Дельвигом, вспоминая Языкова – на веселье вам. Из Москвы в Ленинград – краснопенье броское Красовицкого. К нам – красноречье Бродского или Бобышева фаустовские литании, что в столицу тайком прилетали, и – разлетались листками, увы, с ошибками, напечатанные пишущими машинками, (ундервуд допотопный) или старательно переписанные – не для славы, но для иной страны, что звалась поэзией, что была реальнее и полезнее, чем кремлёвские стены в колючей проволоке, где свой долгий век доживали олухи...

Эти поэты, вкупе со славными именами прошлого, оказались упомянуты Терновским и, следовательно, они уже не забыты, да и мертвы ли? Пожалуй, и сам он мог бы числиться среди них. Но, кажется, пик его стихописания пришёлся на более позднюю пору, уже в эмиграции, где сонм культурных светочей значительно пополнился, а читательский круг значительно сузился. Он выпустил несколько изящно изданных сборников стихов в «Литературном европейце» во Франкфурте-на-Майне — «Сицилана», «Scrinium», «Вечерний звон»... К слову сказать, книжки этого издательства отличает приметный логотип под обложкой: крохотная фигурка господина с тростью и в большой шляпе, шагающего на готическом фоне с огромным достоинством. Ни дать, ни взять – писатель, гордящийся своим авторством! В этом безукоризненном джентльмене можно легко признать и Терновского, и себя, да и любого, увы, малотиражного автора. Такова планида эмигрантского литератора...

Пусть малотиражная (а теперь она такова и в метрополии), но – печать! Она имеет магическое свойство осуществлять литературные фантазии, превращать высокие замыслы в конкретные, шелестящие страницами, книги. Ведь слово произнесённое это ветер, а напечатанное – деяние и факт, особенно когда такой факт подкреплён отзывами критиков и читателей... В этом смысле периодика – большое утешение для вольного стихотворца, ведь регулярные публикации поддерживают в нём тонус и самооценку.

При том же издательском доме «Литературный европеец» регулярно выходят в свет два русскоязычных журнала, оба с хорошими названиями (редактор В.С. Батшев). Один из них, тонкий – одноименный издательству, а другой, более фундаментальный, «Мосты», – я их отличаю лишь по обложке. Терновский в обоих частенько печатал свои стихи, рассказы и эссе о поэзии. Там же появлялись похвально-сочувственные рецензии Александра Урусова на книгу рассказов и Берты Фраш на книгу «MCMLXXIV (1974). «Стихотворения», вышедшую там же в 2021 году. Вот что она пишет (а я соглашаюсь с ней на сто процентов):

«Евгений Терновский владеет всеми регистрами литературного творчества, в том числе и поэзии… С 1974 года он живёт в эмиграции. Приобрёл мир и себя в нём. Непросто. Оставаться человеком, «один раз прожить чужую жизнь, но дважды умирать» непросто. Об этом – в его трогающих душу стихотворениях».

Ещё одна печатная площадка Терновского – «Эмигрантская лира», дружественно публиковавшая подборки его стихов. Вот что о них писал заслуженный, а ныне, увы, покойный критик журнала Даниил Чкония, мнение которого я полностью разделяю:

«Евгений Терновский создаёт свои яркие тексты с оглядкой на лучшие образцы Серебряного века русской поэзии. Но это не вторичная поэтика – потому что Терновский работает с незатёртым словом. Эмоциональная стихотворная речь, броская рифма, острота и свежесть высказывания, нечаянность внутреннего сюжета – весь технический арсенал работает на наше восприятие окружающей действительности сквозь призму его художественного взгляда».

Нередко стихи Терновского выходили и в нью-йоркском журнале «Слово/Word», само название которого подчёркивает его принципиальное двуязычие. Но стихи были написаны и напечатаны, конечно же, на русском и повествовали о русских поэтах, чьи имена уже почти растворились в «киммерийской ночи», то есть там, куда никогда не заглядывает солнце – в забвении.

КИММЕРИЙСКАЯ НОЧЬ (поэты пушкинской поры) Задолго до конца вы отошли, как тени, известность не узнав, но миновав суды, вы, Дельвиг, Тепляков, Языков и Катенин, не разделив с молвой ни славы, ни судьбы. Знавали вы и скорбь, и многiя печали, и на чужбине смерть, и одинокий век, в именье – тишину, молчание – в печати, и бремя нищеты, и срамоту опек. За вами по следам, как злобные дуэньи – бесславие и мрак, смятенье и надрыв, и мимо – и балы, и свадьбы, и дуэли... И не от пули смерть, но от глухой хандры. Что пенье? что молва? Ведь славы нет без риска, петлёю кончить жизнь не проще, чем тоской, изгнанья не узнать – но ночью киммерийской быть изгнанным навек из памяти людской! Остались лишь стихи, но и куда ни день их, не скрасили они лихие ваши дни. ...Задолго до конца вы отошли, как тени, но в утешенье вам – в его большой тени.

От жестокой правды этого «утешения» хочется, как от озноба, передёрнуть плечами... А не лучше ли взять с библиотечной полки томик одного из этих затенённых поэтов, раскрыть страницы, найти какую-нибудь золотую строчку и вслух её произнести? Например: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней» (Н. Языков). Или: «Не осенний частый дождичек...» (А. Дельвиг). Или ещё и ещё... Я уверен, что луч солнца тут же пронзит киммерийскую тень, и имя автора оживёт красками.

Интересно заметить, что и во французской поэзии Терновского привлекает подобная теневая ситуация. Не печалится ли он сам о подобной участи? В этом, мне кажется, его разуверяет наш современник Александр Пушкин, хотя и не Александр Сергеевич, но его прямой потомок, который ныне является главредом «Слова/Word». Помимо уже напечатанных подборок в журнале, нашему Пушкину явно понравилась книга стихов Терновского «Сицилиана», о чём он пишет в своей «Очень короткой рецензии»:

«Во-первых, и в основных. Это – книга стихов, и её интересно читать (sic!). Как сборник коротких рассказов. По старой привычке, начал читать с конца, и почти без остановки дошел до начала...

Но что удивительное: книгу интересно читать не только благодаря сюжетной насыщенности, но и в силу обычных поэтических достоинств: новизна рифм, метафор, сравнений, ритма и т.д. и т.п. Не надуманных, а вполне гармоничных, порой даже предсказуемых, ибо естественных, как то: “...Нет неба синей! Се Нева / прошла над холмом, / растекаясь – / и скрылась!.. / Но синева / тосканская – вечная радость“. Или:

Забытые поэты! Ваши оды, эклоги, стансы, вилланель, эподы, забыты, вышли из летучей моды, но для меня по-прежнему хранит ваш дух очарование природы, любви или харит...».

В процитированном стихотворении упоминается целый список французских поэтов, имена которых сами звучат как стихи, смешиваясь с ароматом страниц старинных книг, где они когда-то были напечатаны: Агриппа д'Обинье, Теофиль Вьо, Ракан, Феликс д'Арвер, Жан Ришпен... В последней строфе слышен печальный вздох автора:

Забытые поэты! Ваша стая умом и остроумием блистая, растаяла в глуши. ...Когда концерт окончен, клавикорда мне слышатся прощальные аккорды, хоть в зале ни души.

Но Терновский сопровождает каждого краткой характеристикой, а это значит, что он их читал, и значит, они не забыты – хотя бы им. И следовательно, мы, читая Терновского и произнося их имена, их тоже поминаем!

Помянем же и мы добрым читательским словом самого Евгения Терновского – яркого прозаика, глубокого поэта, тонкого интеллектуала, принадлежавшего двум великим культурам, русской и французской.

Авг. 2024.

Champaign, IL