Переводчик Михаил Богатырёв (Франция)

Михаил Юрьевич Богатырёв – русский поэт, художник и культуролог, живущий во Франции. Родился в Ужгороде (1963). Окончил факультет психологии Ленинградского университета (1985). Преподавал во Франко-Русской академии, редактировал и издавал журнал «Стетоскоп», выходивший при поддержке издательства «Синтаксис» (c 1993 по 2007). Состоит в ассоциации русских художников и писателей Парижа (ААRP) и Международной Академии Зауми. С 2010 года изучает духовное наследие русской эмиграции. Автор ряда статей и книг, посвященных религиозно-философской традиции, а также теории и практике современного искусства и литературы: «Consonantia poenitentiae: Симфония совести» (2016), «8» (2017), «Именуемый Логос и начертательный образ» (2018), «Архимандрит Евфимий и Казанский храм» (2018–2020). В настоящее время – художественный редактор журнала "Эмигрантская лира".

Вполне отдавая себе отчёт в том, что в круг задач журнала «Эмигрантская лира» входит прежде всего раскрытие потенциала современных (читай – ныне живущих) литераторов, я всё же позволил себе отступить от этой, достойной всяческого одобрения, установки, желая познакомить читателей со стихами одного из самых загадочных французских авторов XIX в., наследие которого волею судьбы оказалось погребённым в маргиналиях символизма. Во Франции имя Станисласа де Гуайты (Stanislas de Guaita; 1861–1897), при жизни снискавшего себе титул «принц розенкрейцеров», известно лишь специалистам по оккультизму и представителям масонских лож мартинистского направления[1], а его поэтические сборники на русский язык не переводились[2].

Предлагаемое вашему вниманию произведение – поэма «Мистическая роза» – было написано в 1884 г. двадцатитрехлетним маркизом де Гуайтой, впоследствии – крупнейшим специалистом в области магии и европейского мистицизма, соучредителем Каббалистического Ордена Розы+Креста.

Станислас де Гуайта происходил из благородной итальянской семьи, переселившейся во Францию; его роскошные парижские апартаменты были местом встреч поэтов, художников и писателей. В молодые годы он опубликовал три поэтических сборника: «Перелётные птицы» (1881), «Тёмная муза» (1883) и «Мистическая Роза» (1885). В 1885 году, под влиянием трудов аббата Альфонса Луи Констана (Элифаса Леви) и близких ему по духу авторов – маркиза Сент-Ива д’Альвейдра и Фабра д’Оливе, Гуайта решил целиком посвятить себя оккультной деятельности, оставив даже поэзию. Уже через четыре года (1889) он вошёл в Верховный совет Ордена мартинистов, основанного Папюсом, а в 1891 г. увидела свет его фундаментальная работа «Храм Сатаны» (предполагалось, что это лишь первая часть трилогии «Змей книги Бытия», однако третий том так и остался незавершенным: Гуайта умер во время работы над ним).

Вопреки столь устрашающему названию, книга «Храм Сатаны» была нацелена на разоблачение тёмных сторон оккультизма; она содержала детальный анализ античных мистерий, а её автор интуитивно тяготел не к «бафометству» даже, а, скорее, к теософии и к традиционализму в духе Рене Генона (не отрекаясь при этом от католической церкви). «Иисус Христос – солнце человечества, – писал Гуайта. – В Евангелии следует искать закон вечной жизни; его дух содержится там целиком».

Последние годы жизни Гуайты были омрачены пристрастием к морфию (первоначально он употреблял его в качестве болеутоляющего средства). Судя по некоторым пассажам, автор книги «Храм Сатаны» хорошо ориентировался в нюансах воздействия на психику самых разнообразных психотропных веществ. В частности, в главе V («Арсенал колдуна»), сказано следующее: «Кока, как и гашиш, но другими способами, оказывает прямое и мощное действие на астральное тело... Я должен ограничиться одним советом: если вам дорога ваша жизнь, ваш разум, здоровье вашей души, избегайте подкожных инъекций кокаина, как чумы. Привычка формируется очень быстро и становится в сто раз более настойчивой, более живучей и более фатальной, чем любая другая такого же рода». Лоран Тайад утверждал, что поэт впал в чрезвычайную зависимость от наркотика, заказывая его килограммами (sic).

Употребление морфина ухудшило и без того слабое здоровье Станисласа де Гуайты, в результате чего он скончался 19 декабря 1897 года в возрасте 36 лет. Биограф поэта Андре Бильи называл причиной его смерти уремию, об этом же свидетельствовали и родственники Гуайты.

Поэма «Rosa mystica» строится на обращении к евангельскому сюжету, и это выглядит явным анахронизмом. В поэтических салонах Парижа в ту пору главенствовали две идеологии: с одной стороны – «парнасский» атеизм, а с другой – эпатаж и мизантропия символистов, среди которых не было единства в вопросах вероисповедания (например, Артюр Рембо занимал антиклерикальную позицию, а Бодлер, пытаясь примирить между собой две непостижимые бездны – дух и плоть, вечность и время, «я» и «не-я», обрек себя на бесконечные скитания между Богом и Сатаной[4].

Молодой Станислас де Гуайта, с его глубоким, хотя и отнюдь не оптимистичным, религиозным чувством, плохо вписывался в идейный мейнстрим своего времени, чем отчасти и объясняется тот факт, что некоторые критики сочли его поэтом весьма посредственным. Вообще, за поэтическими сборниками молодого (и рано сошедшего со сцены) автора тянется шлейф крайне противоречивых оценок: Анри Боклер причисляет его к декадентам, а Алан Мерсье утверждает, что Гуайта «по классицизму формы и письма ближе к парнасцам, чем к символистам».

В оригинале строфы «Мистической розы» несут на себе отпечаток мистических экзальтаций: они угловаты и не мелодичны до такой степени, что оставляют впечатление просодической ущербности. Строки составлены из коротких, рубленых фраз-восклицаний, втиснутых в умозрительную метрику и связанных концевыми перекрестными рифмами. Рассмотрим для примера шестую строфу.

Оригинал:

Disciples endormis ! Ciel sourd !... Rien ne répond. [A] L’ange s’est envolé ; la coupe d’agonie [B] Est bue, et la sueur sanglante est sur ton front. [A] Serais-tu pas un dieu, Roi des Juifs ?... — Ironie ! [В] Disciples endormis ! Ciel sourd !... Rien ne répond ! [A]

Переводчик Ф.А. Хаустов[5] разглаживает эту просодическую угловатость и выстраивает метрику стиха на основе 6-стопного ямба (как в песне Высоцкого «Наверно я погиб. Глаза закрою, вижу...»), однако наличие некоторых изъяснительных неловкостей («уксусных ироний»), не позволяет расценивать этот перевод как удовлетворительный:

Ответа нет нигде, / лишь пот течёт с лица. [A] Никто не прояснит / среди дыханий ровных: [В] Взаправду ли Ты Бог / и подлинно ли Царь? [A] Ты боль испил сполна, / до уксусных ироний: [В] Ответа нет нигде, / лишь кровь течёт с лица. [A]

В нашей версии шестая строфа читается следующим образом:

Спутники спят! Безучастно молчат небеса, [A] Ангел исчез, и агонии Чаша испита. [В] Кровь на челе проступила как божья роса. [A] Царь Иудейский! Да кто же есть Бог, как не ты-то? [В] Спутники спят! Безучастно молчат небеса! [A]

В седьмой строфе поднимается тема дуализма божественного и человеческого в природе Христа, многократно обсуждавшаяся теологами и по-разному истолковывавшаяся в религиозных практиках различных направлений христианства. Монофизитство, которого до сих пор придерживаются некоторые дохалкидонские церкви[6], признаёт за Христом только божественное начало, а человеческое (тварное) расценивает как нечто эфемерное. Судя по всему, для Гуайты была более органична парадигма арианства[7], в которой упор делается именно на человеческую природу Христа и утверждается, что Он смог возвыситься до состояния «усыновлённости» Богом-Отцом благодаря Своим личным качествам:

VII Если в Тебе умер Бог, если Ты – человек, Тот, кто влачит по земле свою плоть словно рану, – Как же Ты сам-то себя назовешь, имярек? – Немощь Твоя это все ж таки немощь титана; Раз уж нет Бога, то пусть будет сверхчеловек.

Гуайта стремится к предельному обнажению человеческого начала в антиномичной (богочеловеческой) природе Христа, начала, выраженного как в Его последнем восклицании на Кресте («Отче, зачем Ты меня покинул?»), так и в Молении о Чаше («Да минует меня жребий сей»).

Вслед за некоторыми раннехристианскими ересиархами поэт позволяет себе усомниться как в эффективности, так и в целесообразности искупительной жертвы Спасителя, и в итоге в последней строфе он выносит эту жертву «за кадр», признает её несущественной:

VIII ... Образ, который поэтов пленяет и манит – Вечный и трепетный, словно развернутый стяг, – Не страстотерпец, что отдал себя на закланье, – Нет! – В Гефсиманском саду тихо плачет дитя.

В первую годовщину смерти Станисласа де Гуайты (1898) французский мартинист, поэт и драматург В.-Э. Мишле писал о нём: «Гуайта – одно из самых блестящих звеньев магической цепи Гермеса на Западе», а столетие спустя русский переводчик В. Нугатов очень точно охарактеризовал драматическую фигуру «принца розенкрейцеров» в следующих словах (которые вполне можно отнести и к поэзии Гуайты): «Отблеск величия все же ложится на страницы его загадочных и порой мучительных произведений, отзываясь в душе невыразимой метафизической тоской».

СТАНИСЛАС ДЕ ГУАЙТА. ROSA MYSTICA Гефсимания Посвящается мадемуазель Руссель I Плачет Иисусе, припав к Елеонской земле, Встав на колени, главу Он смиренно склоняет. Язвы от терний зияют на бледном челе. Как Магдалина, что слезно прощения чает, Он припадает в слезах к Елеонской земле. II Сын Человеческий, нынче Он в смертной тоске С болью и страхом на горнее место взирает, Там же, в спокойствии чинном и с Чашей в руке Ангел с небес золотыми лучами сияет, – Боже, Ты плачешь, Ты смерть постигаешь в тоске! III Ангел, безмолвный как статуя, смотрит и ждет. – Отче, прошу, да минует меня эта Чаша! – Слабость Иисуса закралась в молебный извод . В небе ночном только ветер ладонями машет. Ангел как каменный призрак – внимает и ждёт. IV Радость осанны, как всё это было давно; В Кане на свадьбе Он был чудотворцем во славе, Он превращал родниковую влагу в вино! – Нынче ж придется испить раскалённую лаву; Крики осанны... О, как это было давно! V Крестные муки по сердцу свербят как клинок. Слёзы огнём прожигают покровы соцветий. Ученики, как убитые, валятся с ног, Сонная нега уносит их в Царствие Света. В сердце прозренье вошло как кровавый клинок. VI Спутники спят! Безучастно молчат небеса, Ангел исчез, и агонии Чаша испита. Кровь на челе проступила как божья роса. Царь Иудейский! Да кто же есть Бог, как не ты-то? Спутники спят! Безучастно молчат небеса! VII Если в Тебе умер Бог, если Ты – человек, Тот, кто влачит по земле свою плоть словно рану, – Как же Ты сам-то себя назовешь, имярек? – Немощь Твоя это всё ж таки немощь титана; Раз уж нет Бога, то пусть будет сверхчеловек! VIII Там, в Гефсиманском саду, Ты рыдал как дитя. Образ, который поэтов пленяет и манит – Вечный и трепетный, словно развернутый стяг, – Не страстотерпец, что отдал себя на закланье, – Нет! – В Гефсиманском саду тихо плачет дитя. Май 1884 Перевод с французского Михаила Богатырёва (Франция).

[1] Мартинизм – направление мистического и эзотерического христианства, чья доктрина описывает падение первого человека из божественного состояния в материальное, а также способ его возвращения к Богу с помощью реинтеграции, или духовного просветления, достигаемого при сердечной молитве. Предтечей этого учения был Луи Клод де Сен-Мартен, а первую ложу мартинистов основал в 1886 г. Жерар Анкосс (Папюс).

[2] Справедливости ради отметим, что существуют переводы отдельных стихотворений Гуайты; так, интересующую нас поэму «Rosa mystica» можно отыскать в пер. Ф. А. Хаустова (на наш взгляд, недостаточно тщательном) на сайте Стихи.ру (https://stihi.ru/2020/12/05/6677) под названием «Гефсимания». В отличие от стихов, герметические труды Гуайты издавались в России неоднократно, в частности, книга «Храм Сатаны» (в пер. Вадима Нугатова; М., 2004).

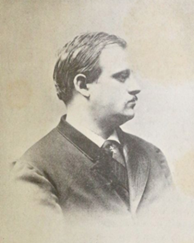

[3] Эта фотография была опубликована в книге Maurice Barrès. «Un rénovateur de l'occultisme. Stanislas de Guaita (1861-1898)», Paris, Chamuel, 1898.

[4] «Молитва к Богу, или духовное начало, – это жажда воспарения...; молитва к Сатане, или животное начало, – это блаженство нисхождения», – писал Бодлер.

[5] См. на сайте Стихи.ру (https://stihi.ru/2020/12/05/6677).

[6] Т. е. Церкви, отвергающие решения Халкидонского Собора 451 г. и всех последующих Соборов – в частности, Армянская Церковь.

[7] Арианство – антитринитарное течение в христианстве (IV-VI века), названное по имени александрийского пресвитера Ария (250-326).

[8] Извод – в разговорном значении восходит к глаголу «изводить» как результат такого действия – лишение сил, гибель. В иконографии извод – это утвержденная форма иконописного изображения, а в филологии – разновидность текста рукописного памятника, уточненная или измененная в устной передаче; в частности, устные изводы апокрифических молитв представляют собой их вольное переложение на разговорный язык. Парадокс евангельского Моления о чаше заключается в том, что слова Иисуса были произнесены без свидетелей и, соответственно никак не могли быть записаны – прим. М. Б.