Эмиграция никогда не была для мира чем-то уникальным, – в те или иные исторические периоды многие граждане покидали родные места в поисках лучшей жизни. Причины могли быть разные – от политических преследований до бытового воссоединения с родственниками, проживающими за пределами родины, или просто из желания узнать мир получше. Однако, когда эмиграция оказывается массовой, уходя корнями в политические изменения в стране – это становится явлением. Именно таковым явлением стал отток граждан из России после Октябрьской революции 1917 года, получивший название первой волны русской эмиграции.

По разным подсчетам, Россию в этот период покинуло более полутора миллиона человек. Рассеяние произошло во многих странах, и так как в большинстве своем новые переселенцы представляли собой ярких представителей русской культуры, то это значительно обогатило культуры этих стран. Часть граждан уехала в Китай, в частности, поселившись в Харбине, но ещё больше людей теми или иными путями оказались в Европе. Наибольшее количество эмигрантов осело в Германии и Франции.

Первая волна русской эмиграции сформировала за рубежом новую самобытную реальность, которая вобрала в себя высшие культурные достижения дореволюционной России, её огромный духовный потенциал, проявившийся в самых разных областях – от философии и литературы до религии и общественно-политической жизни. Всё это нашло свой выход в периодической печати, стремительно развившейся в 20-е годы, за неимением иных возможностей выражения – к примеру, радио в те времена требовало немалых финансовых вложений, к тому же радиусы сигналов покрывали небольшие территории. Наибольшее развитие печатное дело получило во Франции, в Париже.

Почему же именно там? Во-первых, Париж аккумулировал в себе самое большое количество русских эмигрантов – по полицейским отчетам в начале 20-х годов в городе было зарегистрировано около 24 тысяч русских (400 тысяч во всей Франции). Во-вторых, французы принимали деятельное участие в эвакуации беженцев, прибывавших по морю из Крыма, что способствовало установлению дружеских связей и контактов (тогда большинство представителей русской культуры отлично умели изъясняться на французском языке). В-третьих, в Париже обосновались общественно-политические русские общества, которые помогали беженцам в этот трудный период. Власти Франции относились лояльно к прибывающим, потому что нуждались во вливании рабочей силы в экономику страны в следствие больших человеческих потерь в Первой мировой войне. Уже к 1925 году Париж стал одним из крупнейших центров русской зарубежной литературы и журналистики.

Говоря о парижских эмигрантах этого периода, нельзя не отметить, что в их среде не было единства, что находило своё отражение в прессе. Русскоязычные газеты и журналы этого времени отображали чаяния людей, которым пришлось покинуть Родину. Периодика делилась по направленности на антибольшевицкую, монархическую, либеральную, но были и умеренные издания, занимавшие нейтральную позицию. Умеренных стало больше, когда Франция признала Советский Союз, но в начале 20-х годов на прессу сильно влияла историческая и политическая действительность: кто-то верил в то, что большевики долго у власти не продержатся, кто-то ждал восстановления монархии, кто-то, а это русская пресса, существовавшая ещё до первой волны эмиграции, признавала Советскую власть и призывала к примирению с ней. Т.С. Кутаренкова в статье о типологии и проблемах развития русской периодической печати во Франции в 1920-х гг., пишет: «Немецкий историк Ханс фон Римша отмечал, что около 90% эмигрантских газет в начале 20-х гг. ХХ в. были так называемыми «февралистскими», т. е. газетами леволиберального фланга. Несмотря на широкую распространенность своих воззрений в Русском зарубежье, правое крыло и его печатные издания не имели таких тиражей и таких средств общеэмигрантской поддержки, как левое. Так, меньшевики имели большое влияние среди западных единомышленников, и в издании своих журналов и газет им помогали западные социал–демократы»[1].

Недостатка в авторах не возникало – кроме известных литераторов в Париже оказалось немалое количество журналистов, работавших в российских периодических изданиях, которые были закрыты с приходом большевиков. Содержание русскоязычных эмигрантских изданий было весьма разнообразным: от литературы и философии до политики, религии, науки. Пользовались популярностью так же сатирические издания. Каждая партия старалась иметь свою газету или журнал.

Если говорить о различии между советской прессой и периодикой Русского зарубежья, бросается в глаза разное отношение к цензуре. В Советском Союзе все печатные органы были строго подцензурны. Во Франции отношение к свободе слова в русскоязычных эмигрантских изданиях было лояльным, в отличие от ответственности за информацию в национальной прессе. А.В. Лихоманов в статье о развитии печатного законодательства в России и Франции в конце XIX – начале XX вв. писал о французском законе о печати следующее: «Закон определял круг лиц, которые несли ответственность за преступления, допущенные путём печати. В первую очередь подлежал наказанию ответственный редактор или издатель «каковы бы ни были их занятие или наименование», за их отсутствием – авторы, за отсутствием авторов – типографщики, за отсутствием типографщиков – продавцы, разносчики или выставляющие. При привлечении к суду ответственных редакторов или издателей авторы подлежали преследованию как соучастники»[2]. Слабая цензура в отношении русскоязычных эмигрантских изданий позволила авторам высказываться, не оглядываясь на запреты. В свою очередь свобода слова значительно расширяла поле для обмена мнениями, формировала новые идеи и смыслы, что способствовало развитию таких литературно-публицистических жанров, как очерк, эссе. Но не обходилось и без ошибок. Как пишет Т.С. Кутаренкова: «В условиях эмиграции редакторы печатных изданий постоянно сталкивались с проблемой получения достоверной и правдивой информации о происходящем в Советской России. Зачастую погоня за сведениями из России приводила к тому, что редакторы прибегали к помощи недобросовестных информаторов. Так, на страницы «Руля» однажды попала новость о смерти в Крыму от истощения писателя И.С. Шмелёва, но на самом деле погиб не Шмелёв, а его единственный сын»[1]. Тем не менее, нельзя сказать, что границ вообще не было. В том же материале Т.С. Кутаренковой читаем следующее: «ошибочно было бы полагать, что пресса русской эмиграции существовала в условиях отсутствия цензуры и каких–либо этических ограничений. Она не попадала под гнет западных цензурных ведомств, но при этом подчинялась определенной цензуре, которая подразумевала соблюдение обязательств журналистов перед страной, которая их приютила, цензуры общественного мнения и самоцензуру – собственные правила, выработанные со временем журналистами-эмигрантами. Но тем не менее для русских авторов той эпохи это была настоящая свобода слова, и положение журналистов в эмиграции было куда более завидным, нежели их коллег в СССР»[1].

Каковы же были основные источники информации в среде русских эмигрантов в Париже? Газет издавалось меньше, чем литературных журналов. Популярными были такие журналы, как «Встречи», «Русская мысль», «Жар–птица», «Звено», «Перезвоны», «Числа», журнал «Иллюстрированная Россия». Выходили журналы, принадлежащие определенным сообществам, которых в Париже было более трёхсот, например, «Еврейская трибуна», «Казачий путь», «Театр и жизнь», «Русский экономист», издание эсеров «Современные записки», социал-революционеров – «Воля России». Из газет наиболее популярными были «Возрождение», которая придерживалась монархических взглядов, и демократическая газета «Последние новости», которая к 30–м годам ХХ века стала одной из самых популярных и влиятельных газет русской эмиграции в Париже.

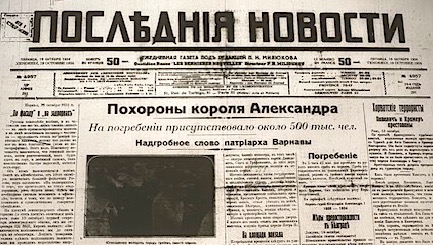

Первый выпуск «Последних новостей» датирован 27 апреля 1920 года. Издание задумывалось как внепартийное, придерживающееся леворадикальных взглядов, но через год после его основания главный редактор М.Л. Гольдштейн, бывший раньше редактором «Вечернего времени», продал газету Республиканско-демократическому объединению, и в 1921 году её возглавил П.Н. Милюков. Грамотная редакционная политика и привлечение к работе известных авторов сделало «Последние новости» самой читаемой газетой не только русского Парижа, но и всей Европы на два десятилетия, и сравнилась по тиражам с французской прессой. Газета была источником свежих новостей России и мира – особо важные печатались на передовице большими буквами:

Похороны югославского короля Александра I.

Архив библиотеки им. В.И. Ленина.

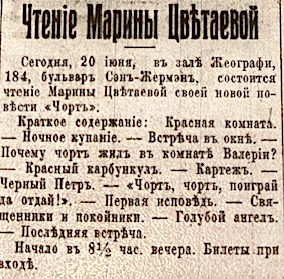

Публицистами газеты были в разное время В.А. Оболенский, С.Н. Прокопович, Бор. Мирский, Л.М. Неманов, А.М. Кулишер (Юниус), В.Е. Жаботинский, Ст. Иванович (В. Талин), Дионео, И.Л. Солоневич. Также в газете сотрудничали Дон Аминадо, Г.В. Адамович, Г.Л. Лозинский, В.Ф. Ходасевич, Антон Крайний (З. Гиппиус), С.М. Волконский, А.Н. Бенуа, Н.А. Бердяев. В «Последних новостях» был опубликован ряд известных литературных эссе В.В. Вейдле, которые впоследствии стали материалами для его книг. Каждый четверг выходила «Литературная страница», где публика могла прочесть произведения авторов, составивших цвет литературы Русского зарубежья: И.А. Бунина, М.А. Алданова, А.М. Ремизова, Тэффи, К.Д. Бальмонта, Б.К. Зайцева, С.С. Юшкевич, В.В. Набокова (Сирина), Г.В. Иванова, Саши Чёрного, Д.С. Мережковского, А.Т. Аверченко, М.А. Осоргина, Б.Ю. Поплавского, М.А. Струве, Н.Н. Берберовой, И.В. Одоевцевой и пр. Помимо стихотворений и эссе, на литературной странице газеты можно было прочесть о намечающихся встречах авторов в Париже:

Заметка о предстоящем чтении Марины Цветаевой.

Из архива библиотеки им. В.И. Ленина.

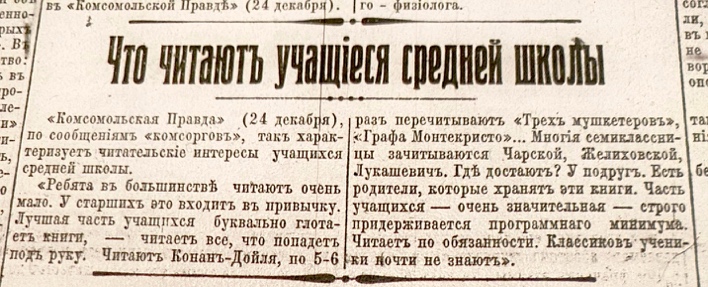

Новости о писателях Советского Союза, а также заметки о том, что читают дети в средней школе:

Из архива библиотеки им. В.И. Ленина.

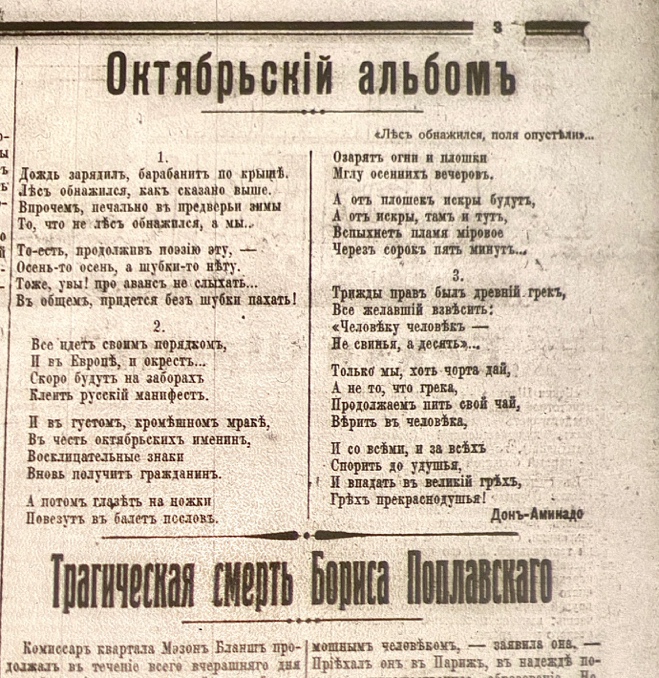

Как в любые времена, на страницах газеты жизнь соседствует со смертью:

Ироничные стихи Дона Аминадо в соседстве с заметкой о смерти поэта Б. Поплавского.

Из архива библиотеки им. В. И. Ленина.

Неизбывна и реклама, составлявшая часть дохода газеты. На её страницах публиковались объявления от гостиниц, ресторанов. Можно было найти контакты русскоязычного зубного врача, аптекаря, прочитать о новых достижениях женской косметической промышленности:

Реклама крема для лица. Из архива библиотеки им. В. И. Ленина.

Газета «Последние новости» прекратила своё существование за несколько часов до прихода немцев в Париж, 14 июня 1940 года. Последний номер вышел за три дня до этого события.

Выше мы уже говорили о том, что идейная направленность периодических изданий была разнообразной. Порою из-за радикально противоположных взглядов в газетах и журналах происходили ожесточенные полемики, которые могли вылиться в не менее радикальные действия. Так в 1922 году была совершена попытка убийства П.Н. Милюкова, политического деятеля и главного редактора «Последних новостей». Был убит редактор газеты «Руль» В.Д. Набоков, жертвой покушения стал редактор газеты «Новая Россия» А.М. Агеев. В остальной Европе было не лучше – например, в Софии погиб редактор газеты «Русь» И.М. Калинников. По этим причинам русскоязычная периодика не могла влиять на общественное мнение на уровне страны, а существовала в рамках эмигрантских кругов, лишь в некоторой степени сдерживая русскую общественность от брожений и распада на непримиримые лагеря. И, вместе с тем, наследуя традициям русской печати конца XIX – начала XX века, она сохранила для мира колоссальный исторический и литературный материал Русского зарубежья.

[1] Т.С. Кутаренкова. «Русская периодическая печать во Франции в 1920–х гг.: типология и проблемы развития».

[2] А.В. Лихоманов. «Развитие законодательства о печати в России и Франции в конце XIX – начале XX вв.: сравнительный анализ».