Слушать внутренним слухом поэзию Вилли Брайнина-Пассека я привык так, как слушают полифоническую музыку – насыщаясь не только и не столько мелодией с гармонией, но и постигая равноправие разных голосов в многоуровневом внутренне-поэтическом монологе, равно как мелодических линий в многоголосой фактуре фуги. То, что Брайнин-Пассек по образованию и призванию музыкант, подсказывает вектор подхода к его стихотворениям, да и темп восприятия его текстов. Ушедший безвременно ровно год назад, 27 декабря 2023 г., поэт и сценарист лучших фильмов А. Сокурова Юрий Арабов называл Брайнина-Пассека «метареалистом второго призыва». С ним и Арабовым вместе, плюс ещё с дюжиной замечательных поэтов, мы открывали в 1986 году легендарный ныне московский Клуб «Поэзия», и я бы обязательно попросил Арабова расшифровать, что он имеет ввиду, если бы знал об этом определении сорок без малого лет назад. Видимо, «второй призыв» – это нечно хронологическое, это те поэты, которые вслед за Арабовым, Парщиковым, Ждановым, Еременко пришли к метареализму. В таком случае, один из представителей этого второго поколения эстетически/метаметафорически не так глубоко погружён в метакосмос предшественников, хотя философски остаётся ему близок. В «метаметафоре» литературоведа и поэта Константина Кедрова «мета» используется в значении превращения, перемены состояния, – это нечто большее, чем метафора: как метагалактика и галактика, как метафизика является наукой более высокого уровня по отношению к физике, как метаязык предназначен для описания другого языка. Всё это подходит к письму и мировозрению Брайнина-Пассека – в равной мере, как и значение, которое вкладывает в «мета» философ и культуролог Михаил Эпштейн – в платоновском смысле «между», «через». Как пишет Эпштейн: «Метареализм – это реализм многих реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений. Есть реальность, открытая зрению муравья, и реальность, открытая блужданию электрона, и реальность, про которую сказано – "и горний ангелов полет", и все они входят в существо Реальности». Технически, тексты Брайнина-Пассека не так густо оснащены мета- и метафорами, как у Арабова и Жданова, они ближе к иронически-экзистенциальным откровениям Еременко («Неволя может быть милей, / чем комсомолка с книжкою подмышкой»; «Он спустится в метро – в стигийскую воронку – / в приветливую щель обол опустит свой, / он кинется ладье грохочущей вдогонку, / чтоб следующей ждать из тьмы растущий вой»; «Я в юности читал Роменроллана»), но мета- в смысле «между» Брайнин-Пассек за собой оставляет. Бытие, голосом которого он выступает в каждой строке, в несущей конструкции каждой поэтической мысли, силлабически располагается между имманентным и трансцендентным, и нередко они, выворачиваясь изнутри наружу поэтического опыта, равнозначны друг другу. И тогда прошлое и настоящее заменимы («а которой дозваться хотел бы – той попросту нет: / мирно с мужем живёт, спит с любовником, варит обед. / Это ветер весенний. Ты думал, что голос? Нет, ветер»), и нет верха и низа, звуков и тишины («многоточие – вот начало начал, кульминация и финал»). Остаётся монолог, «Одинокий голос человека» (художественный фильм, снятый реж. Александром Сокуровым по сценарию Юрия Арабова в 1978 году), нескончаемая речь в космической фуге, как попытка не растерять по пути фотоны воспоминаний: «сонный снег разгребаешь и, после недолгой разлуки, / к нежной варварской речи спешишь на родное крыльцо».

Геннадий Кацов

* * * Погоды тихой баловень и дамб угодник, чуден пятистопный ямб. И верно – редкой рыбе подфартило доплыть до середины без цезур, когда для развлеченья местных дур рыбак подъемлет вялое ветрило. Мы предаём, когда хотим любить, и вместо ямба к нам готов прибыть кривой уродец, колченогий дактиль. Он имитатор страсти, он пошляк, он грубый фельетонщик, но никак не разобраться, кто же здесь предатель. Любви-злодейке, дальнему пути, казённым нарам вышел срок почти, но боязно увидеть там, за вышкой широкую страну лесов, полей и рек. Неволя может быть милей, чем комсомолка с книжкою подмышкой. О, кто так безутешно одинок, что, даже видя, заглотнул крючок, себя позволил вышвырнуть на берег? Почто лежит покорно на траве? Почто в его безмозглой голове туман канад, австралий и америк? ещё не запаршивел старый пруд – здесь дохнут караси, сазаны мрут, однако не спешат на сковородки. Сюда не проникает грязный дождь, а грозный тамада и красный вождь здесь ни усов не кажут, ни бородки. Плюнь мне в глаза, и я плевок утру. Я промотался на чужом пиру, прокуковал, пробегался по шлюхам, себя прошляпил. Нынче на току тетёрку за собой не увлеку, глухарь-бетховен с абсолютным слухом. Мы любим тех, кого хотим предать. Ты, нежность, в темноте, как вечный тать приходишь. Ты – находка осязанья, фосфоресцирующий след лица, честнейшая улыбка подлеца, ленивая, зелёная, сазанья. Здесь у тебя уловок – пруд пруди: Вот розовый живот, а вот груди серебряное вздутие, вот кроткий золотошвейный глаз. И невдомёк глядящему, на что дерзнёт крючок, губу минуя и дойдя до глотки. * * * По неметчине, взмыленным трактом ночных деревень озабоченно омнибус мелет свою дребедень, не спеша отплывают от борта тяжелые двери – это некий безумец задумал уйти в никуда, где в ознобе трясётся над кирхой родная звезда, воздаётся по вере. Я-то верил как раз. Думал мало, а верил вполне, пребывая в уютной, слепой, голубой пелене, где любое движенье сюрпризы сулило дитяте, а теперь проношусь через Гарбсен и Майенфельд в ночь и уже не надеюсь солёный туман превозмочь, полоумный храбрец, поумневший некстати. Надрываясь до боли в гортани, кого-то зову. Мало толку орать в безмятежную пропасть: «Ау!» – даже глупое эхо оттуда и то не ответит, а которой дозваться хотел бы – той попросту нет: мирно с мужем живёт, спит с любовником, варит обед. Это ветер весенний. Ты думал, что голос? Нет, ветер. Он потянет с востока, туман превратит в острова – так из белых стихов проступают цветные слова, обнажаются рифмы, ползут водянистые клочья. Продолжается гонка, когда невозможно домой, прочь от серого вечера, серое утро долой, за чужой, но спасительной ночью. * * * Как за доски гвоздатые – пальцы хватаются в бурю, так за русские суффиксы – утром цепляется речь, запоздалого хмеля усы в непогоду любую ощущение милой неволи стремятся сберечь. Где слепые ладони на занозы и ржавь напоролись – от вьюнков и плюща, от капусты морской, от солёных слюней в исцарапанном горле оставляет спортивный морозец полумёртвые колья церковнославянских корней. О крещенье в Днепре, о кровавой петропольской бане господин сочинитель развозит чернильную слизь: это мы, а не ты, разлюбезный, лаптями окрошку хлебали, тараканили мамок крестьянских, в обозах тряслись. Разве горлу прикажешь другие выхрипывать звуки? Знаменитое белое утро с трудом узнавая в лицо, сонный снег разгребаешь и, после недолгой разлуки, к нежной варварской речи спешишь на родное крыльцо. * * * Здесь ленивы цикады, цикорий лилов, здесь по части общения овцы да осы, здесь достаточно вспомнить полдюжины слов, чтоб придумать для цезаря голос гундосый. Под трухлявой оливой деля на троих стариковское ложе, скажи, не тебе ли шалунов и шалуний хватило твоих, чтоб о смерти забыть, козлоногий Тиберий? Город мёртвых резвится, дитяте подстать. И с чего бы чело у него помрачнело при таком разгуляе? Кранты, не доснять навсегда разминувшихся Одри с Марчелло. Разомлевшему гостю достанется честь осчастливить ловчилу толикою денег, любопытным придурком на купол залезть, отмахав за японцами триста ступенек. Тот, кто здесь побывал, застолбил, словно волк территорию. Он на правах очевидца, где успел, наследил, а что после умолк – ничего не меняет. Чем тут поживиться? Накропать письмецо о высоком? – Окстись! Итальянку ославить? – Где та итальянка?! Будут овцы пастись, паутина плестись, будет вечер венчать с одиночеством пьянка. На закате, когда в местном lago вода отдаёт молоком и младенческой кожей, вам легко ли вдвоём с одиночеством? – Да, мне легко, и товарищу, думаю, тоже. Там, где поезд до Рима бежит полчаса сквозь кишечник туннелей, опутавших недра, тошнотворна культуры кровавая цедра и фальшивы латинских друзей голоса. * * * Михаилу Безродному По счастью, смолоду я многое запомнил, я текстами и музыкой заполнил подвалы памяти. Там всякое теперь – и мусор, и сокровища, зато мне спускаться удавалось в мир фантомный и отпирать заржавленную дверь в лихие дни. Отведать несвободы мне довелось уже в щенячьи годы – храпел пахан, повизгивал дебил, а, может, не дебил. Стеклянный холод стоял над нарами. Я был чудесно молод и всё, что помнил, про себя бубнил. Мне говорил один тюремный гений: «Чем меньше срок, тем больше впечатлений». Мне кажется – я тыщу лет живу, в мусоросборнике моём от «слёз и пени» перехожу к «унынию и лени», цитирую, и с этим на плаву пока ещё болтаюсь, как ни странно. Я в юности читал Роменроллана: едва бредёшь, – там было, – но паришь, когда тебя бетховенская тема возносит над толпой, текущей страшно, немо, а позади униженный Париж. * * * Над белой галькой мечутся стрекозы, их лица безволосы и безносы, их руки не отбрасывают тени, как будто лепестки ночных растений. А море задремавшее – зловеще когтистой лапой в побережье плещет, глаза кошачьи в белой пене пряча, оно к прыжку готовится незряче. И солнце затаившееся тоже рассеянно следит за нежной кожей, в протуберанцах-шприцах разогрета инъекция из ультрафиолета. Грядущее лениво пасть разинет – и ангел смерти с ликом стрекозиным, и яд ожога, и удар прибоя вонзятся в безмятежное, живое. На будущее глядя без опаски, ты не поймёшь смертельной этой ласки, а там – пойдёшь мотаться по трамваям, уже собой почти неузнаваем. * * * Вячеславу Пьецуху Бедняжечка Орфей, приятель замогильный, сегодня совершит волнующий круиз: о тени вспомнив вновь и смрад автомобильный глотнув, сойдет с ума и устремится вниз. Он спустится в метро – в стигийскую воронку – в приветливую щель обол опустит свой, он кинется ладье грохочущей вдогонку, чтоб следующей ждать из тьмы растущий вой, войдет в неё и с ней – ревущей – канет в затемь. Орфей, о тех, кого покинул, не жалей, не сокрушайся, что не всё успел сказать им – не песен кормчих им, а корма поплотней, но эти же, сойдя в Элизий безуханный, глядишь – душой одной сливаются с тобой: блаженна тень – она не требует охраны, гнушается едой и кладезной водой. Так вот оно куда вослед за Персефоной увлёк тебя поток летейских рукавов! Забудь, что наверху оставлен мир зелёный, не думай ни о чем, не помни никого и не ищи любви приметы и улики, на камень опустись и чтиво приготовь – толпой вокруг тебя милашки-эвридики облизывают с губ косметику и кровь. – Привет вам, дурочки. Я той, что посмелее, наружу выбраться охотно помогу – а там до смертных ласк очередного змея пускай себе грешит и пляшет на лугу... Одумайся, Орфей! Такие средостенья преодолеть затем, чтоб вывести с собой лишь ту, что назвалась единственною тенью? – когда б не ты – её устроил бы любой. Певец – ты знаешь всё: балдея от щекотки и требуя от нас лишь глупостей одних, тебя распотрошат менады-идиотки, и взятая тобой окажется средь них. Спеши же, чтоб назад ладья тебя домчала, не хнычь, покинь земли прекрасное нутро – ещё настанет день, и всё начнешь сначала, ещё не раз, не два откроется метро. * * * Карточный домик на тонких бумажных опорах, плачущий комик, тряпиц окровавленных ворох, что-то ещё? – да, вчера лишь рождённое слово, через плечо озираясь, исчезнуть готово. Минули сроки, глупцу отведённые снова: жест недалёкий, небрежность движенья слепого – и полегли в пограничье тузы и шестерки, выпали дни – о, как нынче романсы жестоки! Если б не эта, не эта, не эта попытка, если б не лето, не глупое счастье избытка, мне б никогда не дойти до такого паденья, где и следа не найти от былого паренья. * * * Арсению Тарковскому Я заболел. Меня взяла за глотку ангина, но свирепости такой, как будто всех громят по околотку, поскольку нет евреев под рукой; я чувствовал строение гортани так, словно изучал его заране – на алом зеве, точно на экране была моя гортань отражена, творилось там роение фолликул, лакунам дав особенный артикул из них я каждой с уваженьем выкал, следя болезнь с горячечного дна. Конечно, поражён ангинным ядом, не мог я замечать того хотя б, что за окном, с моей постелью рядом безумствовал оранжевый октябрь – я слышал, как об этом говорили, как все погоду славную хвалили, когда меня проведать приходили, но только мною зримый окоём был в горле весь, он требовал услуги нелепых мыслей, будто все недуги ненастьями страдающей округи во рту сосредоточились моём. Я облака заглатывал, обратно швыряя из кипящего котла небес аквамариновые пятна и золотые градусы тепла: я ощущал великую свободу, выкашливать хорошую погоду давалось мне естественно – по горлу волнами боль творения неслась и остывала в драгоценном камне. Такая власть отпущена была мне, и тем непоправимей и бесславней казалось мне утратить эту власть. И я сопротивлялся излеченью как мог. Меня лекарствами рвало, а ночью тучи вновь по назначенью ко мне ломились в тёмное стекло – и вот, с благоговеньем и любовью к бессонному прижавшись изголовью, я истово молился нездоровью за всё, что даровало мне оно: я знал – во мне, не в атмосфере где-то таинственно рождалось бабье лето и в мир, моим страданием прогрето, вливалось через мытое окно. * * * Арсению Тарковскому Люблю твоё неровное тепло, могильщик лета, месяц листопада, когда ещё беспечна колоннада дерев, чьи корни холодом свело. О, портики стволов! Антаблементы державных крон! Расчёт полуприметный, немыслимый без глаза и руки! Не в ульях ли и муравьиных замках в трагедиях всё той же крови запах, а фарсы незлобивы и легки? В твоём театре зрителей не сыщешь, ты сам себя неистово освищешь и астрами себя вознаградишь. Так для кого распутница природа в тебе изображает зрелость года, заламывая руки на груди? В опилках золотых нисходит осень, и нам в спектакле роль отведена – на полотенцах август мы выносим из дома, где клубится тишина. Здесь точен каждый жест и неминуем, и мы, поставив август на крыльцо, с ним навсегда прощаясь, поцелуем его зеленоглазое лицо. * * * Слова, улетающие в пустоту, в разрежённый воздух зимнего дня, за протоптанную секундантом черту – возьмите с собой меня. Бесконечна дуэль с двойником моим – бильярд без шаров такая стрельба, из стволов безопасный тянется дым и подмигивает судьба. Юный автор роняет на снег лепаж, тихонько руку на грудь кладёт, и время, затеявшее ералаш, устремляется наоборот. Если выигрыш выпал – из молока возвращаются пули в горячий ствол, чтоб затем разлететься наверняка и веером лечь на стол. И приходит флеш, но делаешь вид, что по меньшей мере каре пришло, над трубой морозный дымок стоит и уже почти рассвело. Юный автор дописывает листок и к мазурке спешит, и велит запрягать, время движется вспять, и его исток – время, идущее вспять. Не поставить точки, не вызвать врача, не ответить тому, кто плевал и пинал, многоточие – вот начало начал, кульминация и финал. * * * Из детства, из дешевых литографий, из школьных биографий, эпитафий, из глупых анекдотов, умных книг у нас у всех, прошедших через это, похожий образ первого поэта и времени поэтова возник. Но, заглянув в себя, в волшебный ящик воображения – ненастоящий за кадром обнаружим реквизит: там тишина музейная, густая, там по стене, минувшее листая, киношный лучик весело скользит. Там скрипки онемевшие резвятся, там баритон безмолвно держит ля, там с люстры от неслышимых оваций грозят сорваться гроздья хрусталя, беззвучно ветер вымпелы полощет, бесшумно волны бьются о гранит, войска в молчанье занимают площадь, на Чёрной речке выстрел не гремит. В полярной тишине музейных комнат одни стихи, что учены давно, о жизни непридуманной напомнят, озвучат безголосое кино. * * * Фальшивый сваровски лежит на витрине, а подлинный к луже примёрз. Кровянка на ранке казалась доныне нестрашной – что клюквенный морс. И в каждом ребёнке тот утренник звонкий, на барышне юбка в просвет, и ломкий сваровски, негромкий, неброский, и гаги серебряный след. Вот так и бывает, что жизнь убывает – вот так, и вот так, и вот так. Нас тут настигают, нас тут убивают, а там не спасёмся никак. Мы видим всё ту же хрустальную лужу и льдинки-пластинки, и свет – его мы в туннеле едва разглядели, в туннеле, которого нет.

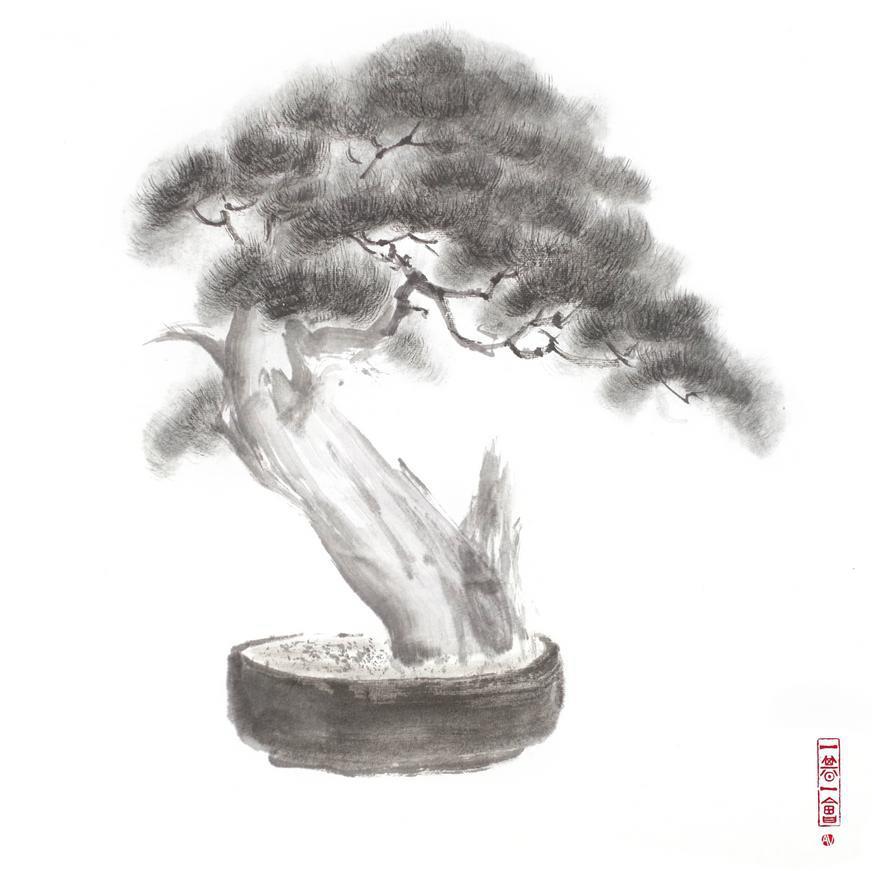

Тушь, минеральные пигменты, рисовая бумага, 46х46 см, 2021